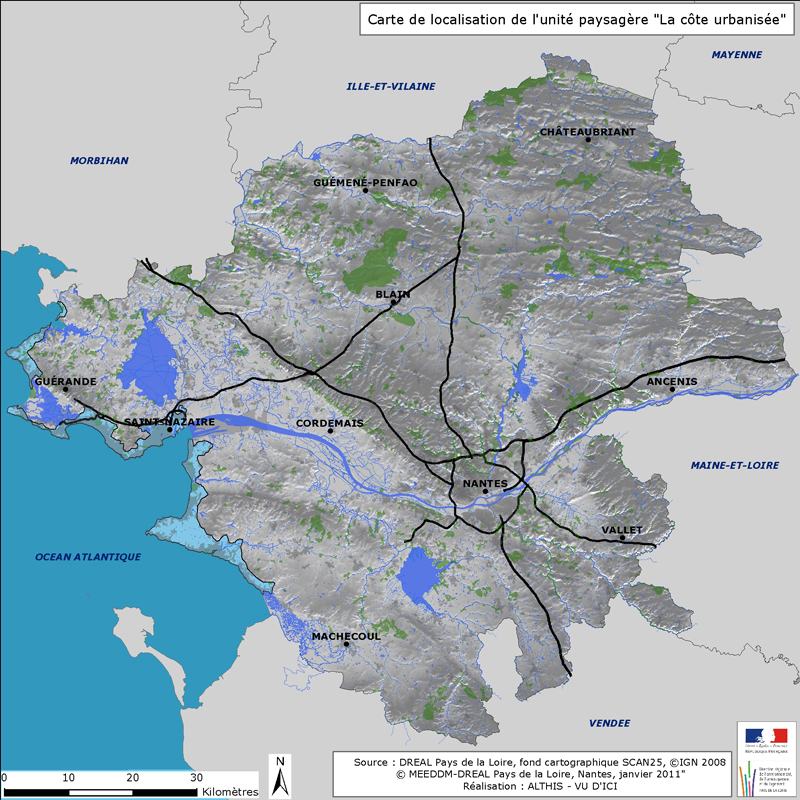

Description

LES COMPOSANTES PHYSIQUES IDENTITAIRES

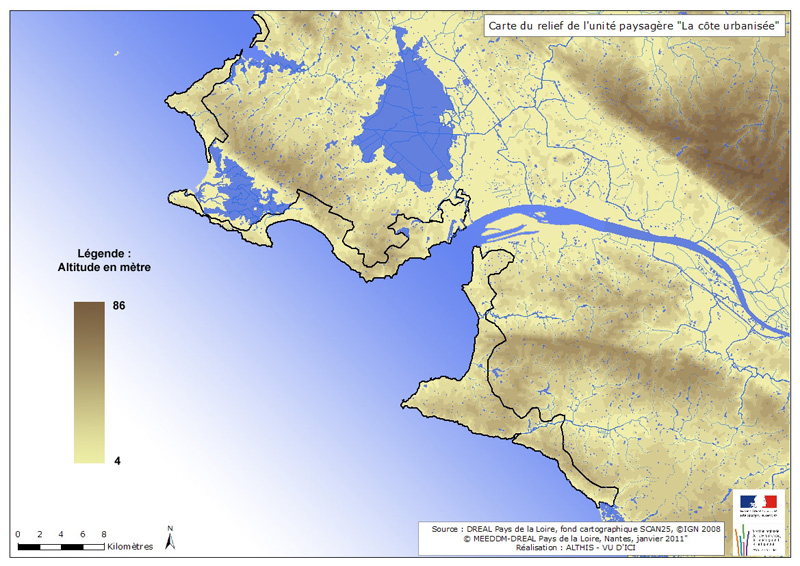

La configuration actuelle de la côte de Loire-Atlantique est l’héritage d’une histoire géologique ancienne qui combine à la fois des conditions d’orogénèse (formation de montagne) liées à une subduction et des phénomènes variés d’érosions et sédimentations.

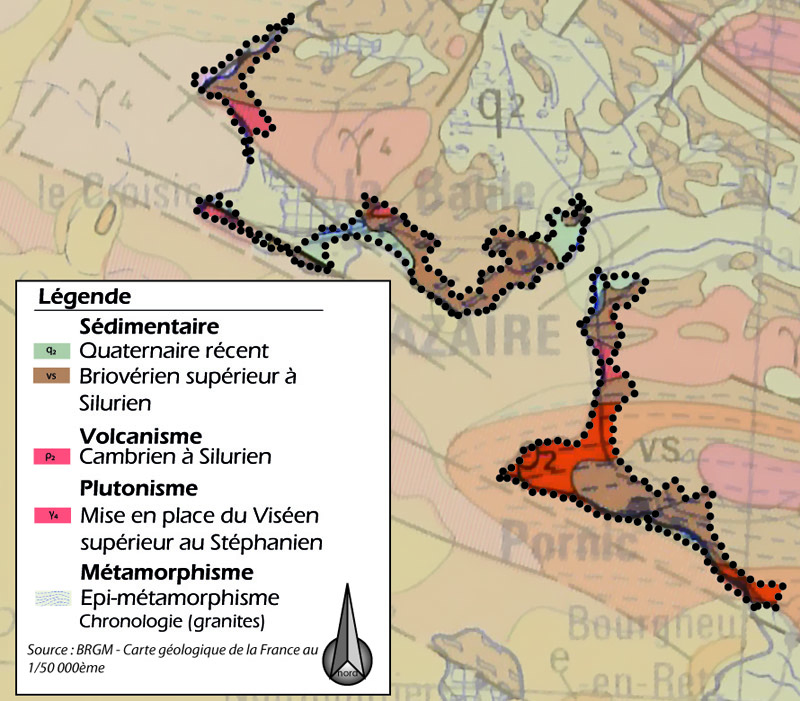

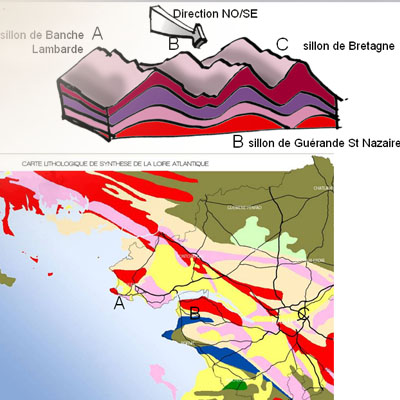

Au paléozoïque, les plissements hercyniens marqués par une direction varisque (nord ouest / sud est) se traduisent par une importante chaîne de montagnes. Cette direction structurante qui se met en place dès cette époque, se lit encore aujourd'hui.

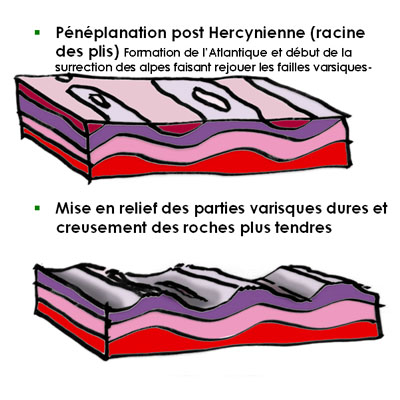

Au paléozoïque, les plissements hercyniens marqués par une direction varisque (nord ouest / sud est) se traduisent par une importante chaîne de montagnes. Cette direction structurante qui se met en place dès cette époque, se lit encore aujourd'hui. La pénéplanation (érosion jusqu'à aplanissement) post hercynienne (- 250 millions d'années) met à nu la racine de ces plis. A cette époque, l'Atlantique est en formation et la naissance des Alpes fait rejouer les failles varisques. L'érosion marine, en creusant les roches plus tendres, met en relief les parties varisques plus dures; le socle paysager hérité de l'ancienne chaîne de montagnes se met en place.

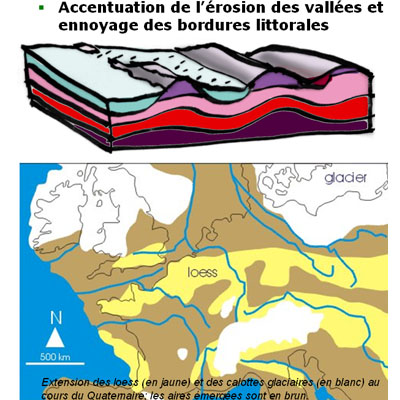

La pénéplanation (érosion jusqu'à aplanissement) post hercynienne (- 250 millions d'années) met à nu la racine de ces plis. A cette époque, l'Atlantique est en formation et la naissance des Alpes fait rejouer les failles varisques. L'érosion marine, en creusant les roches plus tendres, met en relief les parties varisques plus dures; le socle paysager hérité de l'ancienne chaîne de montagnes se met en place.  Les dernières ères géologiques sont marquées par l'accentuation de l'érosion des vallées (liée à des périodes de glaciation qui ont largement éloigné le littoral), puis l'ennoyage des bordures littorales qui va progressivement former le littoral que l'on connait aujourd'hui et les marais rétro-littoraux.

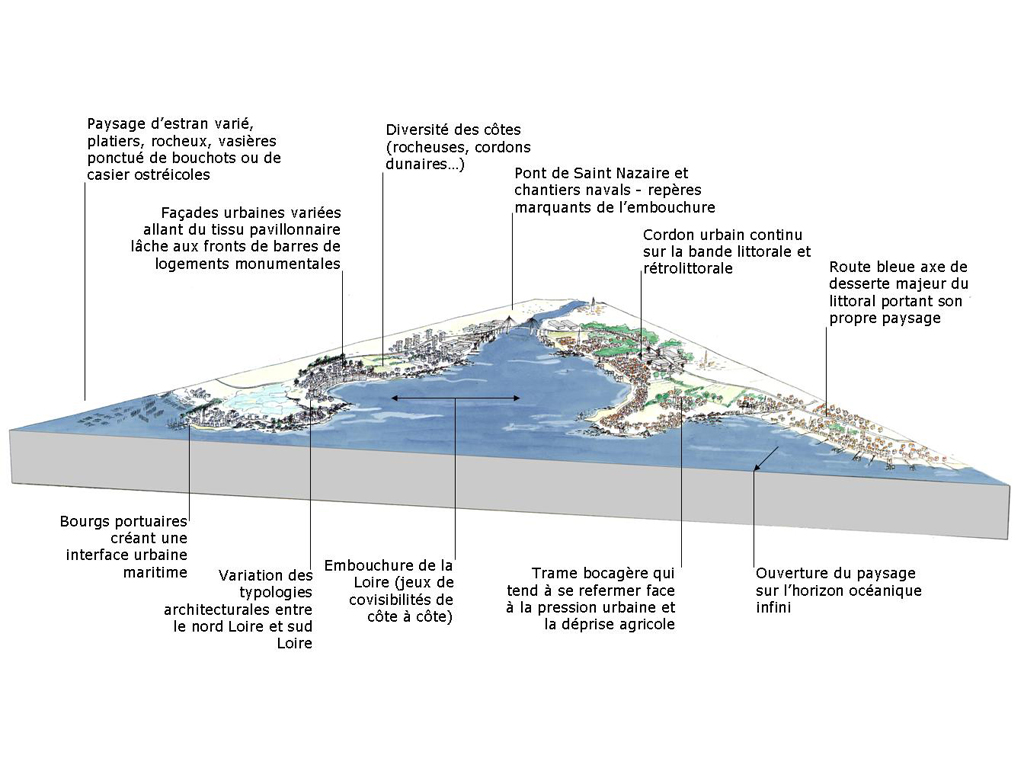

Les dernières ères géologiques sont marquées par l'accentuation de l'érosion des vallées (liée à des périodes de glaciation qui ont largement éloigné le littoral), puis l'ennoyage des bordures littorales qui va progressivement former le littoral que l'on connait aujourd'hui et les marais rétro-littoraux. Cette histoire géologique se traduit directement dans la géomorphologie des côtes : des barres rocheuses orientées nord-ouest sud-est parfois reliées au continent par des cordons dunaires. Cela induit une hydrographie particulière, puisque l'inclinaison des plateaux renvoie les eaux en général vers les terres ce qui explique qu'on ne retrouve pas avec la même fréquence les configurations en abers (ou rias) identitaires de la côte bretonne.

Cette histoire géologique se traduit directement dans la géomorphologie des côtes : des barres rocheuses orientées nord-ouest sud-est parfois reliées au continent par des cordons dunaires. Cela induit une hydrographie particulière, puisque l'inclinaison des plateaux renvoie les eaux en général vers les terres ce qui explique qu'on ne retrouve pas avec la même fréquence les configurations en abers (ou rias) identitaires de la côte bretonne.

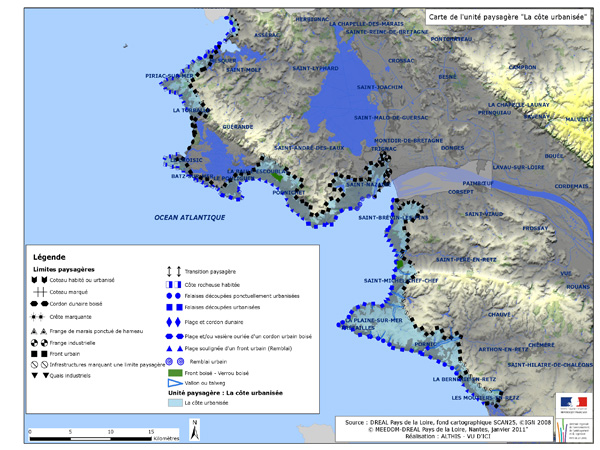

La Ria de Pornic est un exemple marquant de ces ambiances. En général, la côte est plutôt découpée par des micro-vallons plus discrets.

L’estuaire de la Loire qui semble s’ouvrir sur une immense baie, offre une configuration tout à fait singulière mettant en relation visuelle le littoral nord et le littoral sud. Ces jeux de covisibilité s’accentuent très nettement plus l’on s’approche du pont de Saint Nazaire. Par ailleurs, le chenal balisé par les phares et emprunté par les cargos et les bateaux qui viennent charger ou décharger au port de Donges, Montoir, St Nazaire constitue une animation forte du paysage océanique.

L’estuaire de la Loire qui semble s’ouvrir sur une immense baie, offre une configuration tout à fait singulière mettant en relation visuelle le littoral nord et le littoral sud. Ces jeux de covisibilité s’accentuent très nettement plus l’on s’approche du pont de Saint Nazaire. Par ailleurs, le chenal balisé par les phares et emprunté par les cargos et les bateaux qui viennent charger ou décharger au port de Donges, Montoir, St Nazaire constitue une animation forte du paysage océanique. Sur ces plateaux cristallins littoraux, le paysage rural était majoritairement bocager (avant de s’urbaniser largement). Les haies denses relativement basses étaient en général déformées par le vent et présentaient souvent des conifères en alternance avec des saules et des chênes. Ce cloisonnement de l’espace limitait largement les vues en promontoire sur l’océan qui se livrent du coup au dernier moment ou depuis les points les plus hauts du plateau.

Sur ces plateaux cristallins littoraux, le paysage rural était majoritairement bocager (avant de s’urbaniser largement). Les haies denses relativement basses étaient en général déformées par le vent et présentaient souvent des conifères en alternance avec des saules et des chênes. Ce cloisonnement de l’espace limitait largement les vues en promontoire sur l’océan qui se livrent du coup au dernier moment ou depuis les points les plus hauts du plateau. Avec le développement touristique du littoral, les années 80 ont été marquées par le développement du système des ‘terrains à caravane’. Face à la déprise agricole et à la pression urbaine, les champs ont souvent été revendus à des particuliers qui venaient y passer les vacances. Cela s’est traduit par un aménagement souvent sommaire de ces terrains (sanitaires de fortune, abris…) et une plantation ornementale qui se lit clairement aujourd’hui dans le paysage malgré l’éradication partielle du phénomène. Cette trame bocagère s’est donc refermée et si l’on ajoute ce phénomène au développement urbain cette fermeture du paysage induit une découverte du littoral au dernier moment.

Avec le développement touristique du littoral, les années 80 ont été marquées par le développement du système des ‘terrains à caravane’. Face à la déprise agricole et à la pression urbaine, les champs ont souvent été revendus à des particuliers qui venaient y passer les vacances. Cela s’est traduit par un aménagement souvent sommaire de ces terrains (sanitaires de fortune, abris…) et une plantation ornementale qui se lit clairement aujourd’hui dans le paysage malgré l’éradication partielle du phénomène. Cette trame bocagère s’est donc refermée et si l’on ajoute ce phénomène au développement urbain cette fermeture du paysage induit une découverte du littoral au dernier moment. Aujourd’hui, ce sont plutôt les activités d’ostréiculture et de pêche qui se lisent encore sur le littoral notamment à l’interface avec le marais Breton et les marais du Mes. Cela se traduit par des parcs à huitres ou des forêts de bouchot qui se dévoilent à marée basse et des bassins d’élevage en arrière du trait de côte. Par ailleurs, les petites cabanes suspendues des pêcheries et leur carrelet tendu vers le ciel ponctuent tout le littoral du département de leur silhouette graphique sur les estrans rocheux.

Aujourd’hui, ce sont plutôt les activités d’ostréiculture et de pêche qui se lisent encore sur le littoral notamment à l’interface avec le marais Breton et les marais du Mes. Cela se traduit par des parcs à huitres ou des forêts de bouchot qui se dévoilent à marée basse et des bassins d’élevage en arrière du trait de côte. Par ailleurs, les petites cabanes suspendues des pêcheries et leur carrelet tendu vers le ciel ponctuent tout le littoral du département de leur silhouette graphique sur les estrans rocheux.L'EMPREINTE HUMAINE

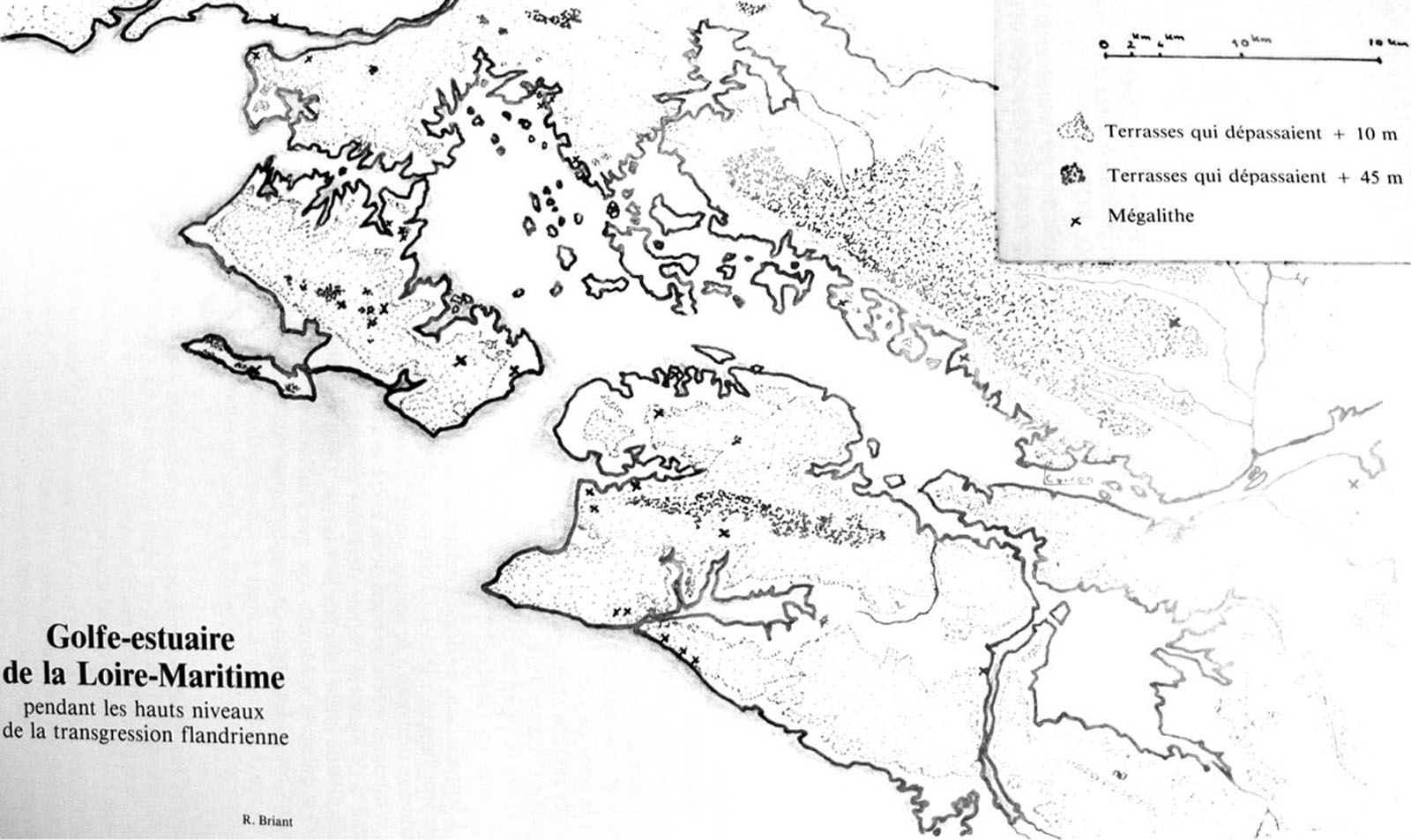

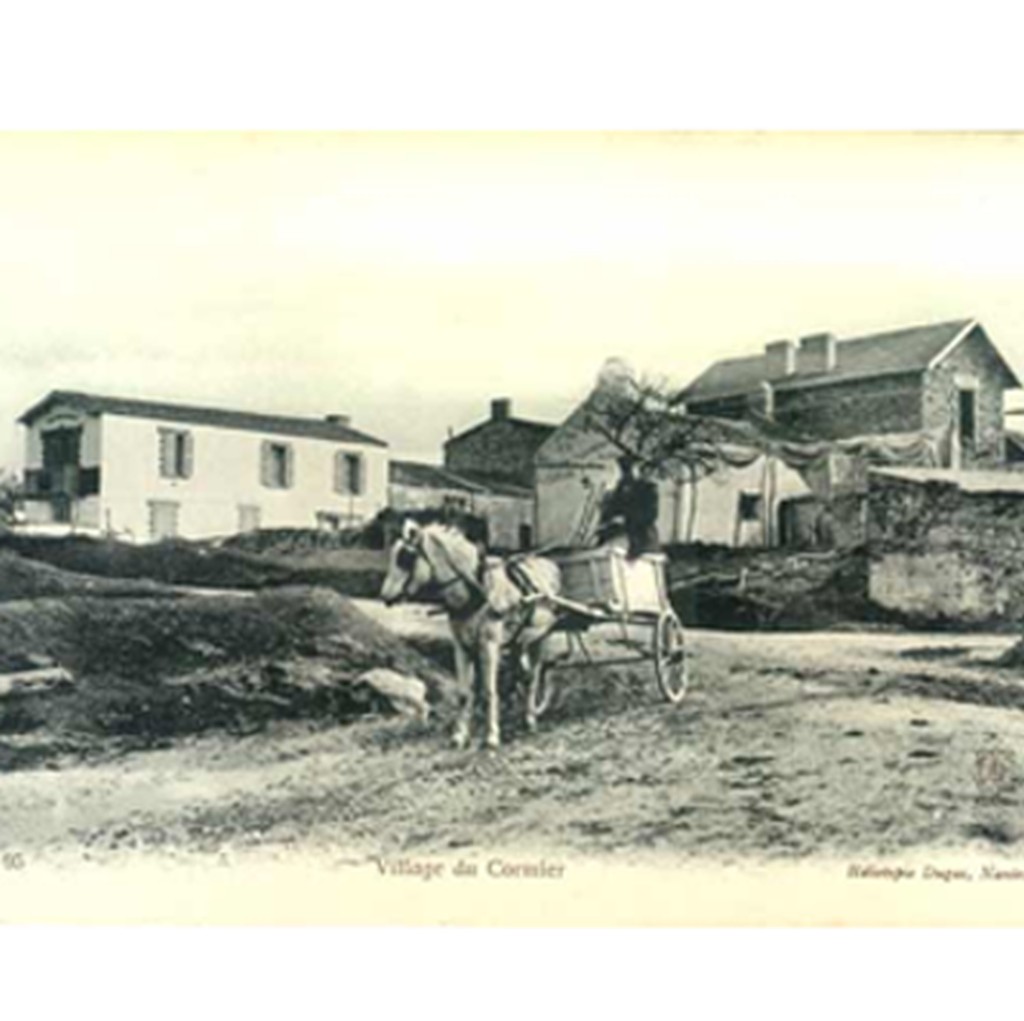

L'estuaire et le littoral sont occupés dès la préhistoire. De nombreux mégalithes y sont encore visibles, comme le tumulus de Dissignac près de Saint-Nazaire ou le cairn des Mousseaux à Pornic. Une partie du patrimoine mégalithique a été recouvert par les eaux, le niveau de la mer ayant varié au fil du temps.

Les premières traces de l'exploitation du sel remontent à l'époque Celte, et les premières salines à l'époque romaine.

En 851, le traité d'Angers permet aux Bretons d'élargir leur territoire en occupant le pays rennais, le pays nantais et le pays de Retz.

Au Moyen-âge, des places fortes stratégiques comme Pornic et Machecoul sont édifiées entre Bretagne et Poitou. Les marches séparantes de Bretagne et Poitou étaient situées de part et d'autre du Falleron. Ce n'est donc pas la Loire qui constitue la frontière. Ce fleuve a toujours été, au contraire, un lien essentiel entre les deux rives d'une même province. Il était la voie naturelle qui permettait les échanges de tous ordres, tant sur le plan économique, à une époque où tout le commerce se faisait par voie maritime ou fluviale, que sur le plan des idées et des modes de vie.

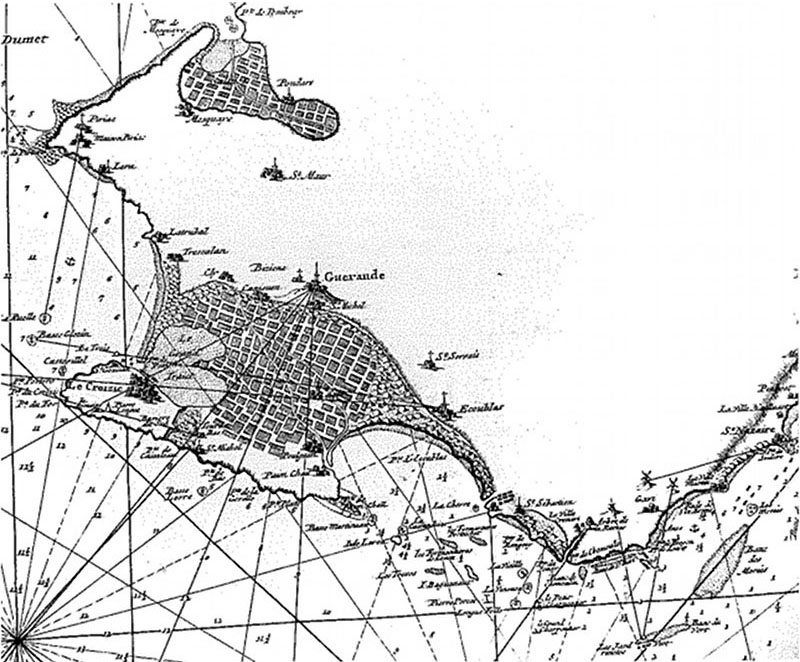

Du XIV au XVIIème siècle, on assiste à un fort essor du commerce du sel. À partir du XVIème siècle, l'ensablement de ses sites portuaires et l'affaiblissement du sel comme monnaie d'échange font perdre à Guérande sa puissance maritime au profit du Croisic et du Pouliguen.

Très tôt, le territoire de l'estuaire joue un rôle majeur dans le commerce international.

L'activité portuaire de l'avant-port de Nantes se déplace de Paimboeuf à Saint-Nazaire pendant la seconde moitié du XIXème siècle.

Les activités économiques ont marqué en profondeur l'identité du territoire : la saliculture, le commerce triangulaire, la construction navale, ... puis de nos jours le tourisme balnéaire et le développement du secteur tertiaire et du secteur résidentiel.

Au XIXème siècle, l'arrivée du chemin de fer a une incidence forte sur le développement urbain : désormais, celui-ci se tourne vers le littoral plutôt que vers les marais salants (Batz-sur-mer). On assiste au développement du tourisme balnéaire.

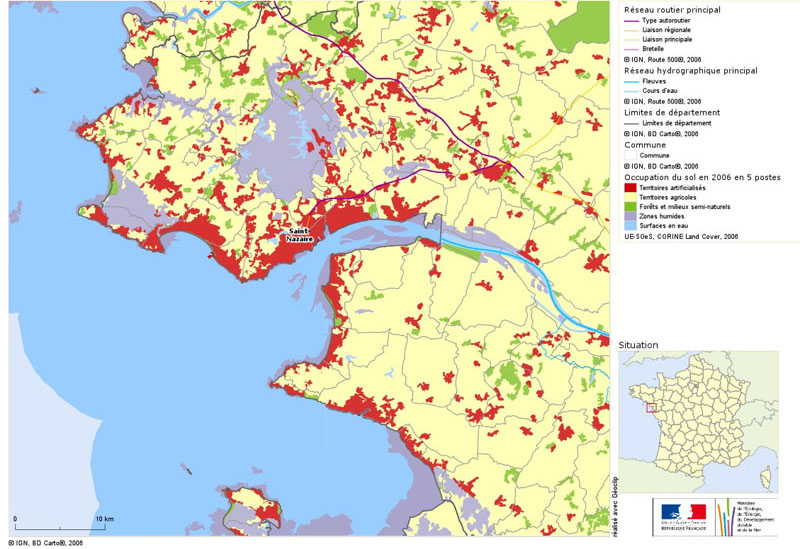

Depuis, le front de mer a revêtu une allure très urbanisée. Les infrastructures routières n'ont cessé de se développer, et avec elles l'étalement urbain, qui progresse sur l'ensemble du territoire situé à proximité du littoral.

HABITAT ET ARCHITECTURE

- Au Nord de l'Estuaire

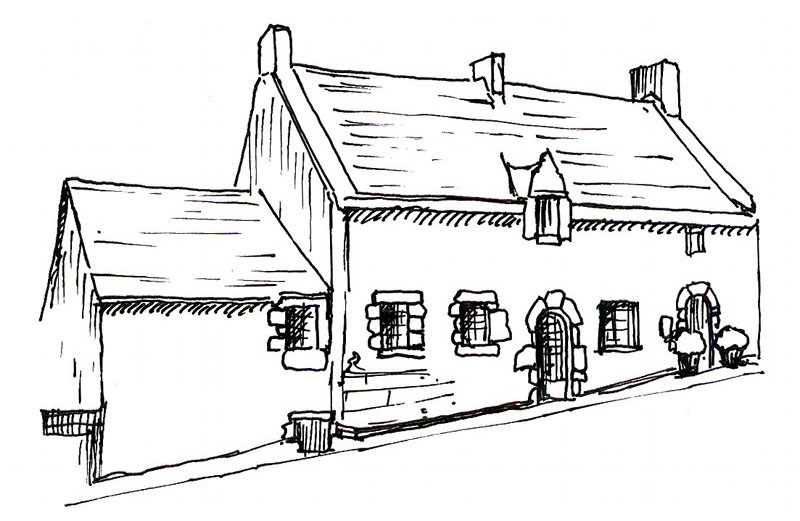

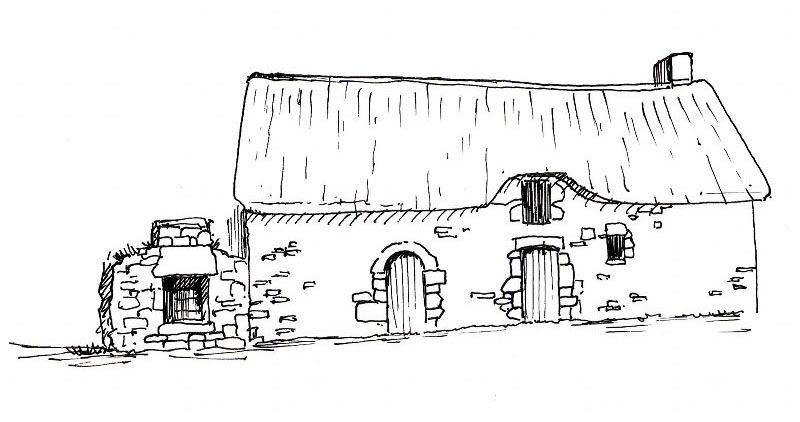

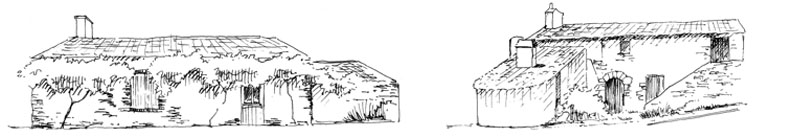

Les matériaux de construction utilisés sur l'unité sont le granit et le schiste. Les matériaux de couverture utilisés sont l'ardoise et le chaume.

Le paysage est marqué par ailleurs par des éléments remarquables? tels que monolithes, moulins, châteaux, pêcheries, écluses et barrières des marais.

On y retrouve trois principaux types architecturaux : la maison du type paludier, la maison du type breton et la maison du type briéron.

Les villages paludiers, tournés vers les marais salants et non vers le littoral, sont constitués de maisons de paludier et de salorges.

Les villages paludiers, tournés vers les marais salants et non vers le littoral, sont constitués de maisons de paludier et de salorges. Des exemples de maisons briéronnes sont observables à l'est de l'unité. La maison briéronne présente des murs en pisé revêtus d'enduits blancs et un toit de chaume à forte pente. Elle ne comporte qu'un seul niveau, mais dispose d'un vaste grenier. On retrouve des cheminées en pisé très basses, de petites portes et fenêtres, et des menuiseries peintes en vert, bleu ou jaune vif.

Des exemples de maisons briéronnes sont observables à l'est de l'unité. La maison briéronne présente des murs en pisé revêtus d'enduits blancs et un toit de chaume à forte pente. Elle ne comporte qu'un seul niveau, mais dispose d'un vaste grenier. On retrouve des cheminées en pisé très basses, de petites portes et fenêtres, et des menuiseries peintes en vert, bleu ou jaune vif.

L'architecture balnéaire a développé au XIXème et XXème siècle un vocabulaire propre : maisons bourgeoises de La Baule, immeubles collectifs en front de mer, hôtels, lotissements pavillonnaires (résidences secondaires)...

Saint-Nazaire et La Baule abritent par ailleurs, des tours de logements collectifs qui marquent fortement l'horizon.

- Au Sud de l'Estuaire

Au sud de l'estuaire, on retrouve essentiellement le style latin, type vendéen. Les matériaux de construction utilisés sur l'unité sont le granit, le schiste et le calcaire.

Les matériaux de couverture utilisés sont la tuile canal et le chaume. Le plan de ce type de maison s'étend en longueur et la maison ne comporte généralement pas d'étage. Les murs extérieurs sont faits de petites pierres maçonnées d'argile et la plupart du temps enduits et blanchis à la chaux. Le toit à très faible pente est fait de tuile creuse romaine, dit canal ou « tige de botte », pigeonné sur sa majeure partie ou en totalité. Il est souvent doté d'une corniche composée d'une ou deux rangées de tuiles creuses en brique dite « génoise ».

On retrouve aussi une empreinte forte de l'architecture balnéaire avec des villas, des immeubles collectifs en front de mer, des hôtels, des lotissements pavillonnaires (résidences secondaires), mais aussi des colonies de vacances, des campings et des caravanes isolées.

ORGANISATION URBAINE

- Au Nord de l'Estuaire

Le développement est contraint par les espaces de marais au Nord (Guérande et Brière). L’unité n’englobe que les espaces urbanisés de la côte.

La structure des bourgs anciens a souvent été dictée par le commerce du sel et la pêche : Le Croisic et La Turballe sont tournées vers le Traict et la Rade du Croisic, Batz-sur-Mer vers les Marais salants. Le Pouliguen n’est encore à l’origine qu’un village de Batz-sur-Mer, Pornichet un quartier de Saint-Nazaire, et La Baule une dune de sable.

Ces communes balnéaires doivent leur développement à l’arrivée du train en 1879. La commune de Mesquer présente une structure éclatée remarquable, avec le bourg de Mesquer, le petit port typique de Kercabellec d'où était autrefois exporté le sel, et la station balnéaire de Quimiac.

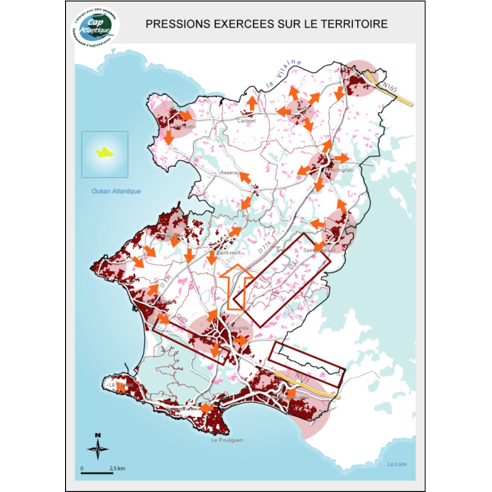

Ces communes balnéaires doivent leur développement à l’arrivée du train en 1879. La commune de Mesquer présente une structure éclatée remarquable, avec le bourg de Mesquer, le petit port typique de Kercabellec d'où était autrefois exporté le sel, et la station balnéaire de Quimiac.Aujourd’hui, c’est surtout l’activité balnéaire qui a redéfini les paysages, et des pressions fortes sont observées aux abords du littoral, des zones agglomérées et des principales voies de desserte.

- Au Sud de l'Estuaire

Au sud, les bourgs étaient le plus souvent implantés dans l’arrière-pays (bourgs de plateau de La Plaine-sur-Mer, Saint-Brévin, Saint-Michel-Chef-Chef, …) tandis qu’on retrouvait des villages de pêcheurs près des côtes. L’occupation du littoral est donc très récente, et si la pression rétro littorale rattrape peu à peu le bourg traditionnel, les tissus urbains et les identités demeurent fortement différenciés.

Au sud, les bourgs étaient le plus souvent implantés dans l’arrière-pays (bourgs de plateau de La Plaine-sur-Mer, Saint-Brévin, Saint-Michel-Chef-Chef, …) tandis qu’on retrouvait des villages de pêcheurs près des côtes. L’occupation du littoral est donc très récente, et si la pression rétro littorale rattrape peu à peu le bourg traditionnel, les tissus urbains et les identités demeurent fortement différenciés.

Sur la côte de Jade, de nombreux bourgs sont implantés sur des vallées perpendiculaires à la côte. Les cours d'eau ont par la suite été couverts ou comblés, comme à Préfailles. Le bourg Pornic est implanté sur sa Ria, principalement sur sa rive Nord. La commune se développe aujourd'hui fortement sur la rive Sud. Les Moutiers-en-Retz est aussi un bourg structuré sur un vallon.

Le secteur de Tharon Plage sur la commune de Saint Michel Chef Chef possède une organisation urbaine atypique. Il s’agit d’une ville balnéaire sur le modèle des villes nouvelles, avec selon les quartiers un plan en damier ou un plan en étoile. Les voies sont larges, parfois surdimensionnées, et le mobilier urbain est très marquant.

L’unité compte plusieurs ensembles balnéaires forestiers remarquables : la Baie de Pont-Mahé, la station balnéaire de Quimiac, qui s'est développée au cours de la seconde partie du XXe siècle dans le bois de pins compris entre l'Océan Atlantique et l'ancien village de Quimiac, La Baule (dunes plantées suite à l’ensablement d’Escoublac, puis urbanisées après l’arrivée du chemin de fer), St-Brévin où les dunes ont d’abord été boisées pour stabiliser le terrain, avant l’arrivée des constructions balnéaires, mais aussi Tharon Plage et Saint-Michel-Chef-Chef, où les nouveaux quartiers balnéaires ont été d’abord été construits, puis boisés jardin par jardin.

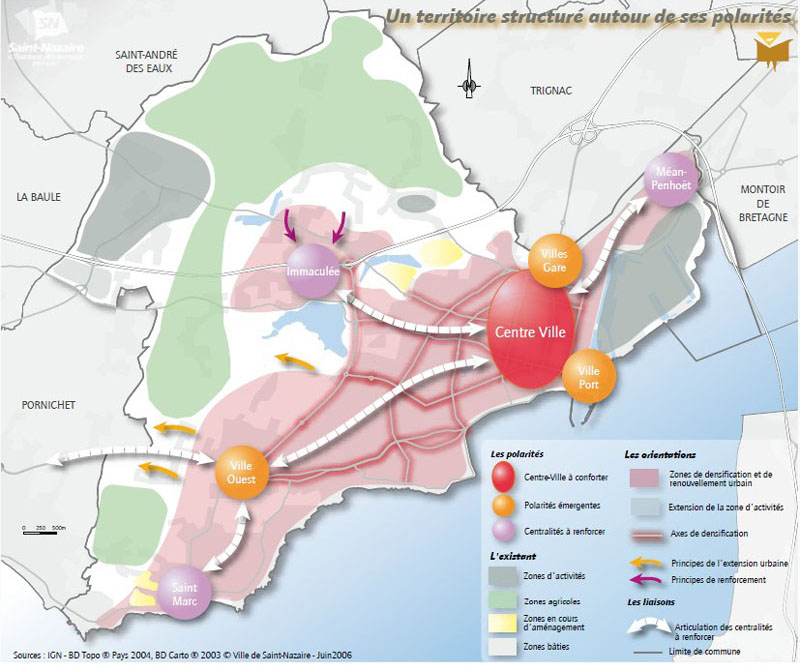

L’unité compte plusieurs ensembles balnéaires forestiers remarquables : la Baie de Pont-Mahé, la station balnéaire de Quimiac, qui s'est développée au cours de la seconde partie du XXe siècle dans le bois de pins compris entre l'Océan Atlantique et l'ancien village de Quimiac, La Baule (dunes plantées suite à l’ensablement d’Escoublac, puis urbanisées après l’arrivée du chemin de fer), St-Brévin où les dunes ont d’abord été boisées pour stabiliser le terrain, avant l’arrivée des constructions balnéaires, mais aussi Tharon Plage et Saint-Michel-Chef-Chef, où les nouveaux quartiers balnéaires ont été d’abord été construits, puis boisés jardin par jardin. La ville réussit aujourd’hui le pari de se tourner à nouveau vers la mer (contrairement à l’orientation initiale du plan de reconstruction) et de relier ses différentes composantes (centre ville, quais, parc…). Elle réunit des typologies architecturales très diversifiées.

La commune abrite par ailleurs des fonctions économiques qui marquent fortement le paysage : chantiers navals, plate-forme portuaire et aéroportuaire, aéronautique… Les grandes activités industrielles hier situées au sein même de la ville constituent aujourd’hui des emprises immenses au caractère monumental. Saint-Nazaire est aujourd’hui une agglomération englobant plusieurs communes voisines (Montoir-de-Bretagne, Donges…).

La ville réussit aujourd'hui le pari de se tourner à nouveau vers la mer (contrairement à l'orientation initiale du plan de reconstruction) et de relier ses différentes composantes (centre ville, quais, parc...). Elle réunit des typologies architecturales très diversifiées.

La commune abrite par ailleurs des fonctions économiques qui marquent fortement le paysage : chantiers navals, plate-forme portuaire et aéroportuaire, aéronautique... Les grandes activités industrielles hier situées au sein même de la ville constituent aujourd'hui des emprises immenses au caractère monumental. Saint-Nazaire constitue aujourd'hui une Métropole englobant plusieurs communes voisines (Montoir-de-Bretagne, Donges...).

RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

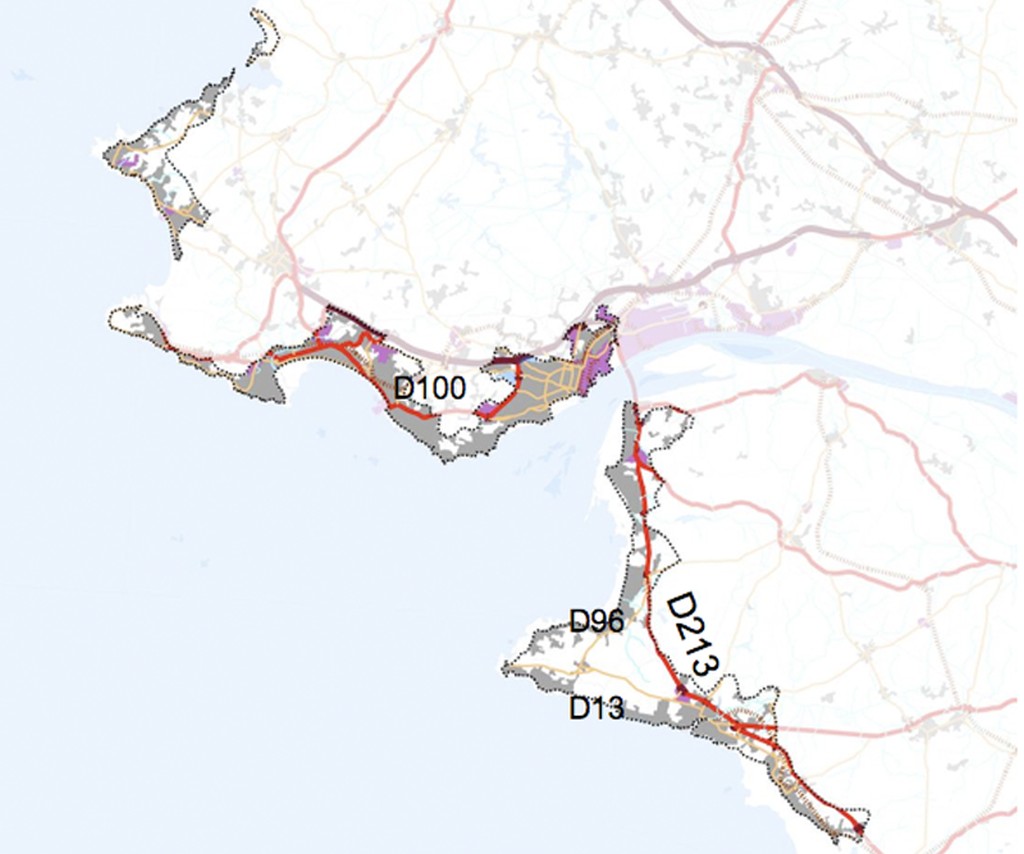

Le réseau routier de l'unité se caractérise par la présence au sud de la "route bleue", axe structurant Nord-Sud, la RD213, qui présente un profil de voie rapide et marque fortement le paysage.

Le chemin de fer au nord de l'unité (inauguration de la ligne Nantes-Guérande en 1879), mais aussi au sud (inauguration de la ligne Paimboeuf - Pornic en 1906, fermée en 1938), a été un vecteur d'évolution majeur des paysages puisqu'il a permis l'essor du tourisme balnéaire. Au sud, certains tronçons ferroviaires sont inutilisés, mais pourraient être remis en service à l’avenir.

Certains espaces littoraux ont été requalifiés en faveur du partage de l’espace : la Côte sauvage, des fronts de mer urbains comme celui de Saint-Nazaire notamment. Les sentiers de découverte du littoral à pied et à vélo sont par ailleurs en plein essor.

LES ESPACES PROTEGES DU LITTORAL

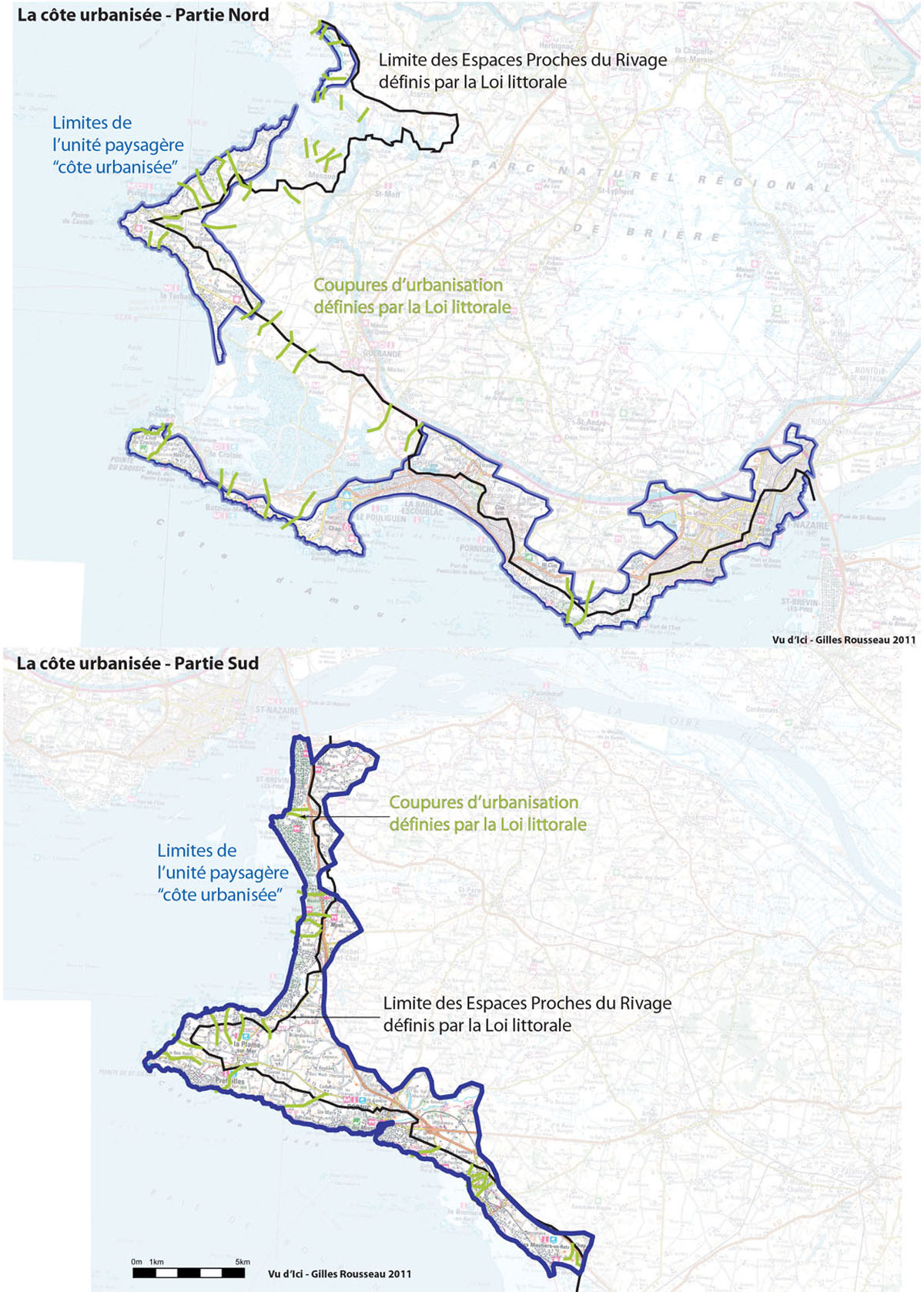

La loi Littoral (dans ses articles concernant le Code de l'urbanisme) détermine les conditions d’utilisation et de mise en valeur des espaces terrestres, maritimes et lacustres. Elle s’applique aux communes riveraines des océans, mers, étangs salés et plans d’eau naturel ou artificiel de plus de 1000 hectares.

Elle permet d’encadrer l'aménagement de la côte pour éviter son urbanisation continue et favoriser le libre accès du public à l’ensemble des espaces côtiers littoraux.

Différents dispositifs de la loi participent à la protection du patrimoine naturel et paysager :

- Maîtrise de l’urbanisme : extension en continuité des bourgs ou en hameau nouveau intégré à l’environnement, mais limitée dans les espaces proche du rivage et interdite dans la bande littorale des 100 mètres (calculée à compter de la limite haute du rivage) ; Maintien de coupures d’urbanisation perpendiculaires à la côte.

- Protection stricte des espaces et des milieux sensibles les plus caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral. Protection des paysages emblématiques et des boisements significatifs.

Le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, établissement public de l’Etat créé en 1975, participe à la sauvegarde de l’espace littoral grâce à sa politique d’acquisition foncière.

L’atlas des paysages ne se substitue pas à la loi littoral ! Il ne délimite en aucun cas les espaces proches du rivage, qui ont été déterminés dans un autre cadre, en fonction d’une analyse multicritères spécifique.

Il en est de même des coupures d'urbanisation, que l'Atlas ne remet pas en cause : elles seront intégrées et mentionnées en tant qu'enjeu de qualification des paysages.

La côte et les espaces proches du rivage constituent des espaces particulièrement fragiles sur le plan environnemental et paysager.

Par ailleurs, l'unité compte plusieurs sites inscrits et classés :

- Marais du Mès, baie et dunes de Pont-Mahé, étang du pont de fer

- La grande cote de la presqu'ile du Croisic

- La pointe sud de la presqu'ile de Pen-Bron

- Le site cotier de Pornichet à Saint-Marc

- L'estuaire de la Loire

S'ajoute à ces protections celles des sites Natura 2000 suivants :

- Estuaire de la Loire - Baie de Bourgneuf

- Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts

- Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes de Pen Bron

- Mor Braz

De nombreuses communes littorales font enfin l'objet d'une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) : Batz-sur-mer, La Bernerie-en-Retz, La Baule, Le Croisic, Le Pouliguen, Saint-Brévin-les-Pins.

ANALYSE STRUCTURELLE

Tourisme

L'activité touristique du littoral rayonne fortement sur l'unité et a des incidences importantes sur le secteur résidentiel et l'hébergement marchant.

La ville de Saint-Nazaire développe les activités culturelles autour du patrimoine industriel notamment. Les nouveaux équipements collectifs et installations ont un impact important sur le paysage urbain et le paysage nocturne (illuminations).

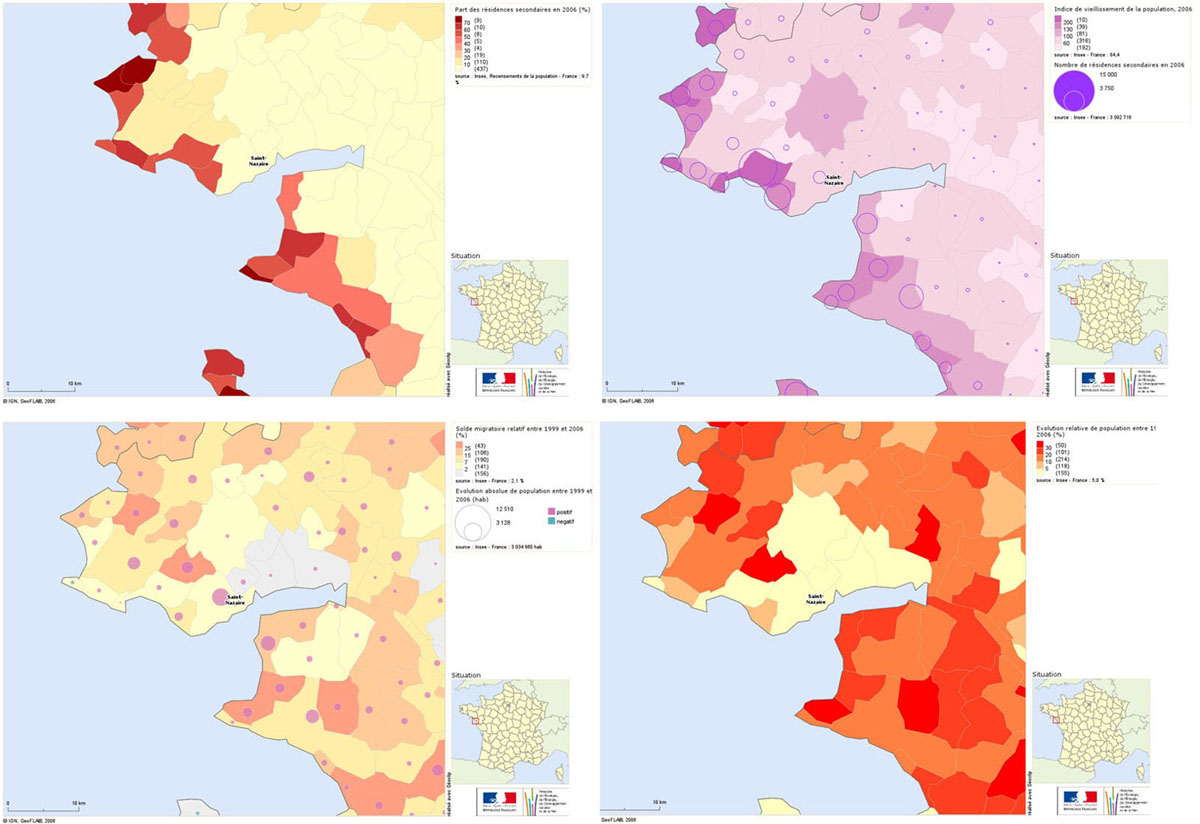

Démographie et Logement

Le contexte de l'unité de paysage est unique : l'activité balnéaire implique une forte attractivité pour les familles aisées qui souhaitent acquérir une résidence secondaire et pour les couples retraités.

La part de résidences secondaires et l'indice de vieillissement sont très élevés sur certaines communes.

Malgré une évolution démographique dynamique, la population vieillit. Écartés du littoral par la flambée des prix de l'immobilier, les jeunes se replient désormais sur l'intérieur des terres.

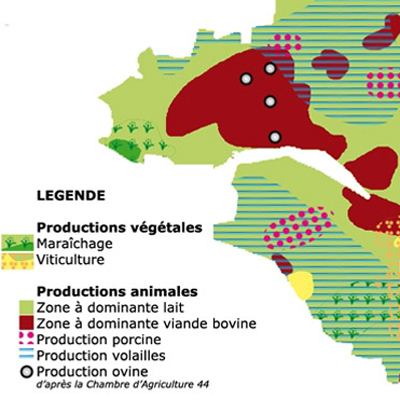

Agriculture

Le maraîchage se développe entre Guérande et le Croisic, ainsi qu'au sud de l'unité (anciennement vignes, dont quelques éléments persistent).

L’élevage est davantage présent au sud de l’unité.

L’élevage est davantage présent au sud de l’unité.On observe une diminution forte de la surface agricole utile (SAU) entre 1988 et 2000, particulièrement notable à Saint-Brévin-les-Pins notamment du fait de l'étalement urbain.

Analyse sensorielle

Caractérisée par son littoral, cette unité se voit comme une carte postale. La présence de la mer nous renvoie à des activités de loisirs, de détente, et vient éveiller tous nos sens : du bruit des vagues aux odeurs des ports, de la sensation agréable de marcher dans le sable au goût prononcé d’une lotte au beurre blanc. Les paysages viennent se confronter tout en étant complémentaires par leurs fonctions : Le paysage industriel de Saint-Nazaire aux marais salants de Guérande.