Tendances, évolutions

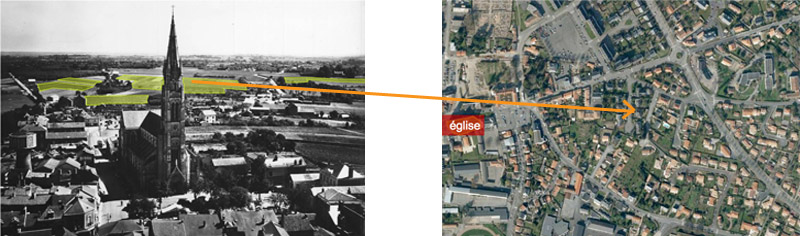

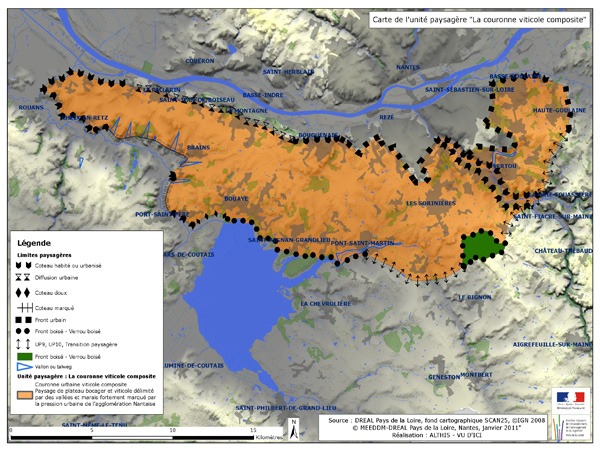

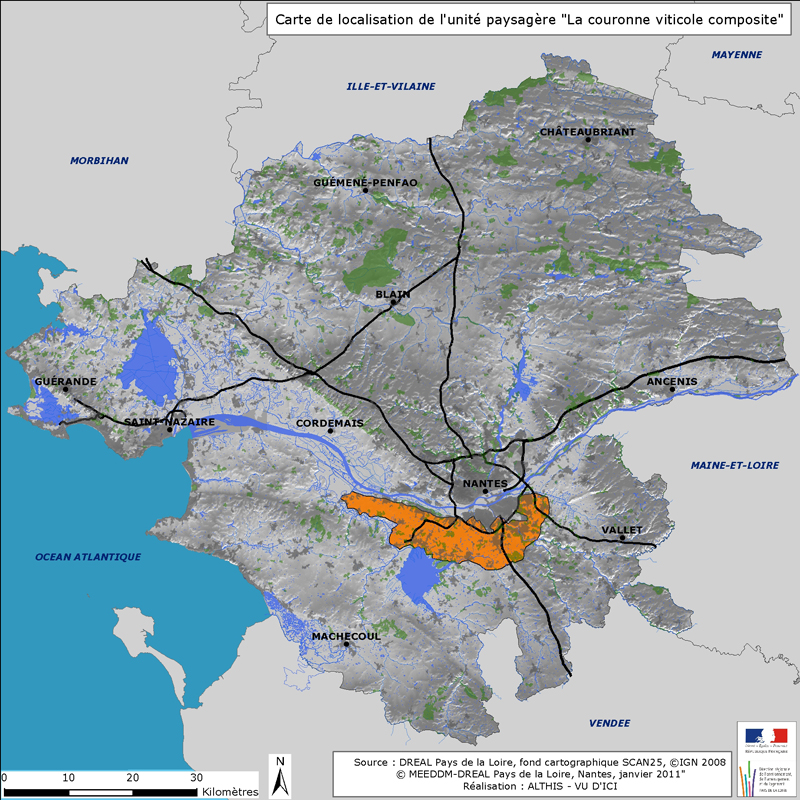

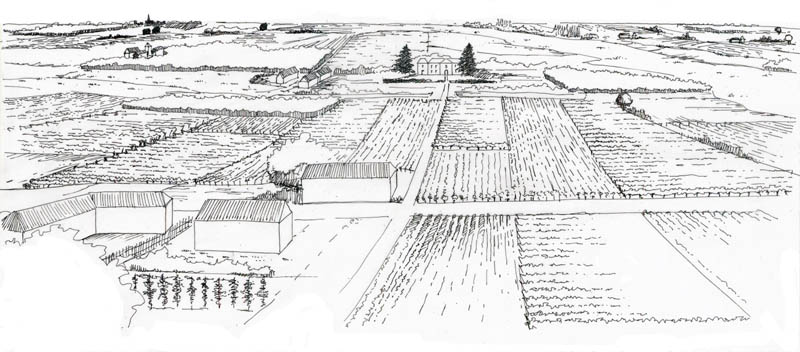

Les relevés cartographiques d'il y a plus d'un siècle montrent clairement la présence d'une large couronne viticole au sud de Nantes. Le paysage était très ouvert et ponctué des hameaux vignerons. Les bourgs étaient peu étendus et pointaient sur l'horizon leur haut clocher. Les nombreuses Folies Nantaises (plus d'une cinquantaine sur cette unité paysagère) témoignent encore aujourd'hui de la qualité de ces paysages qui faisaient de ce territoire un véritable lieu de villégiature. Ces châteaux, comme celui de la Maillardière représenté ici, étaient mis en scène dans un vaste parc arboré dont les perspectives s'étendaient parfois sur plusieurs kilomètres au travers des vignes en détournant le moindre ruisseau pour en faire des pièces d'eau. L'ensemble donnait au paysage quelques lettres de noblesse.

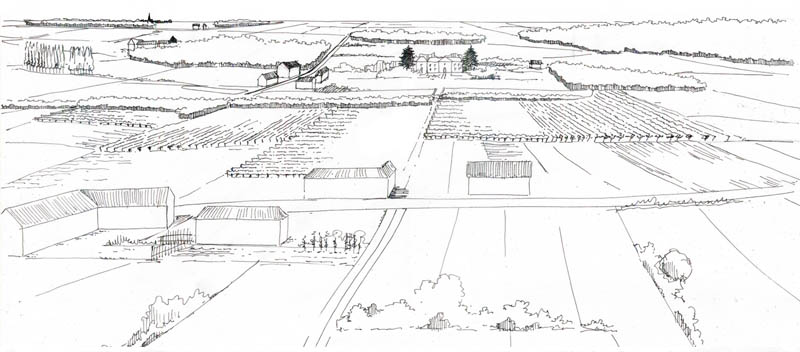

Au sortir de la seconde guerre mondiale, l'activité viticole a déjà amorcé son recul sur le secteur (il avait démarré avec les dégâts causés par le phylloxéra à la fin du siècle précédent). L'agriculture, dans les zones les plus au nord, a amorcé un virage vers la polyculture élevage (alliant un peu de maraîchage, culture fourragère et élevage bovin renvoyant au paysage de bocage). La pression urbaine amorce déjà l'extension des hameaux et des bourgs notamment le long des voies de communication. Le paysage viticole commence progressivement à se refermer par l'apparition de petits boisements et de haies qui fonctionnent comme des coulisses paysagères entre les parcelles de vignes.

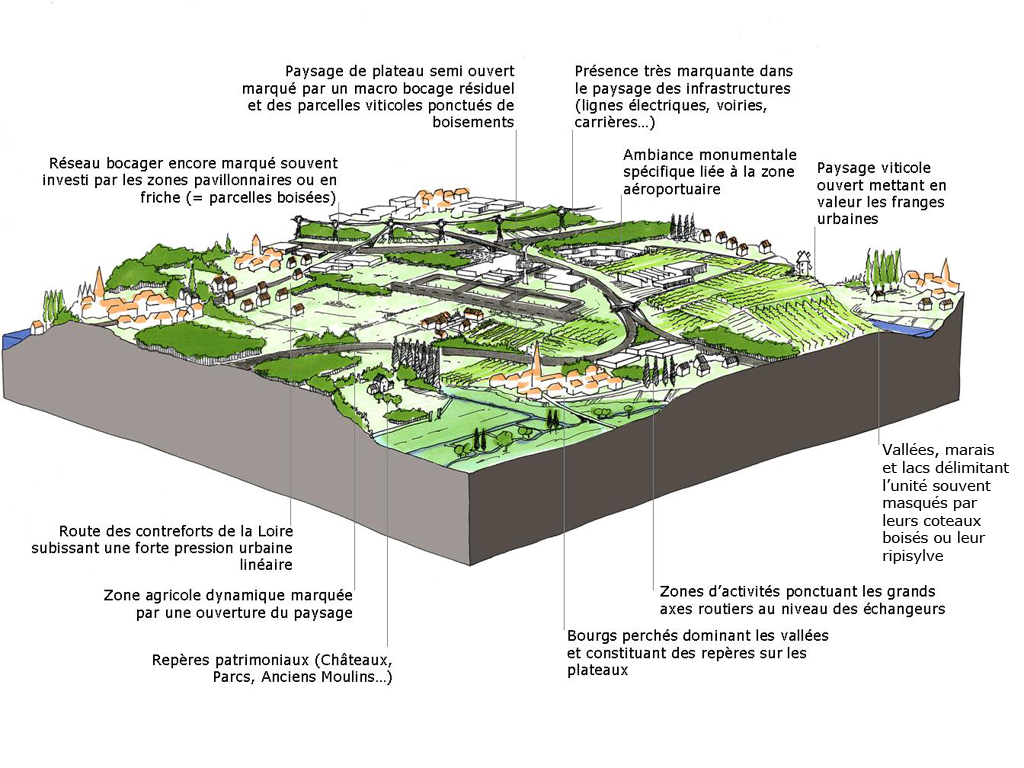

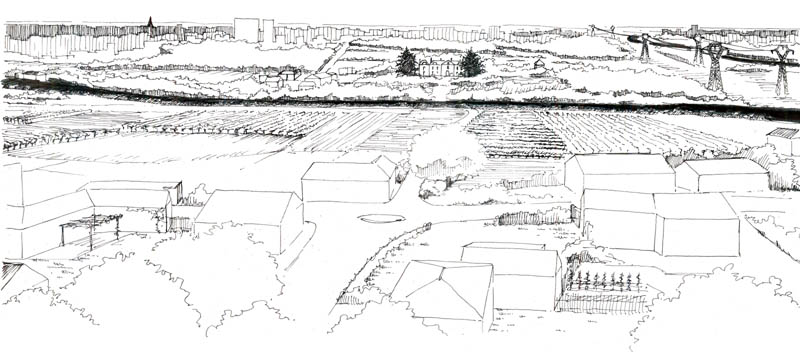

Le développement des infrastructures, notamment des voies rapides et du périphérique, ainsi que le développement urbain rapide de l'agglomération nantaise accélèrent la mutation du territoire en contrariant notoirement sa structure originelle. Les anciens hameaux et les bourgs s'étalent rapidement en ceinturant les enclaves viticoles ou bocagères. Les grandes perspectives des parcs sont souvent brisées et les axes visuels d'aujourd'hui sont soulignés plus par les grandes infrastructures. L'horizon urbain de l'agglomération nantaise progresse et les zones pavillonnaires, ainsi que les zones d'activités imposent leur nouveau paysage comme élément identitaire de ce territoire. L'unité prend dans ces dernières décennies son caractère composite alliant à la fois des lambeaux de paysages hérités du passé et des tissus urbains sans d'autre logique que d'être bien connectés au réseau viaire majeur.

Pression urbaine importante

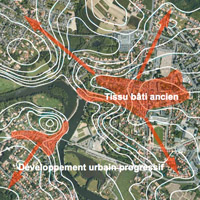

L'unité paysagère subit une grande pression de l'agglomération nantaise qui se manifeste par une diffusion de l'habitat sur l'ensemble du territoire. Des bourgs se développent progressivement sur d'anciennes parcelles agricoles. L'extension urbaine se traduit le plus souvent par des zones pavillonnaires. Ces maisons entourées de jardins et en retrait des voies contrastent fortement avec les groupements de l'habitat traditionnel comme les centres bourgs où les hameaux.

L'unité paysagère subit une grande pression de l'agglomération nantaise qui se manifeste par une diffusion de l'habitat sur l'ensemble du territoire. Des bourgs se développent progressivement sur d'anciennes parcelles agricoles. L'extension urbaine se traduit le plus souvent par des zones pavillonnaires. Ces maisons entourées de jardins et en retrait des voies contrastent fortement avec les groupements de l'habitat traditionnel comme les centres bourgs où les hameaux.Changement du type d'architecture

Si, dans le passé les matériaux présents sur place et les éléments géographiques comme la topographie conditionnaient l'architecture et son implantation sur le site, aujourd'hui l'évolution des techniques de construction, ainsi que les nouveaux matériaux préfabriqués, sont des moyens efficaces effaçant facilement les contraintes d'autrefois. Il semble qu'à l'heure actuelle, les véritables contraintes d'une construction se réduisent à une simple préoccupation des coûts lié à sa réalisation et à la recherche d'économies immédiates. La nouvelle typologie, s'inspirant de formes architecturales contemporaines, crée un nouveau langage architectural qui, malheureusement, ne correspond plus à l'architecture vernaculaire. Il s'agit plutôt d'une banalisation et d'une répétition des formes déjà vues à l'échelle nationale ou même européenne.

Si, dans le passé les matériaux présents sur place et les éléments géographiques comme la topographie conditionnaient l'architecture et son implantation sur le site, aujourd'hui l'évolution des techniques de construction, ainsi que les nouveaux matériaux préfabriqués, sont des moyens efficaces effaçant facilement les contraintes d'autrefois. Il semble qu'à l'heure actuelle, les véritables contraintes d'une construction se réduisent à une simple préoccupation des coûts lié à sa réalisation et à la recherche d'économies immédiates. La nouvelle typologie, s'inspirant de formes architecturales contemporaines, crée un nouveau langage architectural qui, malheureusement, ne correspond plus à l'architecture vernaculaire. Il s'agit plutôt d'une banalisation et d'une répétition des formes déjà vues à l'échelle nationale ou même européenne. L'habitat traditionnel, associant une unité d'habitation, des dépendances et comportant une ou plusieurs caves, est désormais remplacé par une maison individuelle accompagnée d'un garage. La végétation utilisée dans les avants et les arrières jardins est en majorité composée des essences horticoles soulignant un rôle décoratif des jardins montrant une mentalité urbaine. On plante pour avoir du vert, pas pour s'en servir.

L'habitat traditionnel, associant une unité d'habitation, des dépendances et comportant une ou plusieurs caves, est désormais remplacé par une maison individuelle accompagnée d'un garage. La végétation utilisée dans les avants et les arrières jardins est en majorité composée des essences horticoles soulignant un rôle décoratif des jardins montrant une mentalité urbaine. On plante pour avoir du vert, pas pour s'en servir.Le développement urbain et sa traduction spatiale dans l'unité

Le développement urbain des bourgs a été longtemps conditionné par le contexte géographique. Le nouveau progrès technique permet désormais l'implantation du bâti sur des sites autrefois considérés comme inaccessibles.

Vertou

Dans le cas de ville de Vertou, c'est la topographie qui a été un facteur déterminant pour l'urbanisation. L'ancien bourg de Vertou s'est développé sur les coteaux abrupts de la Sèvre avec une partie de l'urbanisation qui est passée de l'autre côté de la rivière. La topographie a donc été un des éléments principaux qui préservait la structure traditionnelle du bourg.

Dans le cas de ville de Vertou, c'est la topographie qui a été un facteur déterminant pour l'urbanisation. L'ancien bourg de Vertou s'est développé sur les coteaux abrupts de la Sèvre avec une partie de l'urbanisation qui est passée de l'autre côté de la rivière. La topographie a donc été un des éléments principaux qui préservait la structure traditionnelle du bourg.

Toutefois, aujourd'hui, le bâti s'implante sur l'ensemble du territoire communal indépendamment du bourg. Le fonctionnement montre que les nouvelles implantations ont davantage d'échanges avec l'agglomération nantaise qu'avec le bourg de Vertou.

Ainsi, la proximité de Nantes et des grands axes de communication représentent les forces principales qui accélèrent le développement urbain.

Basse-Goulaine

À Basse-Goulaine, la Loire conditionnait l'urbanisation. En effet, les eaux hautes exigeaient un certain retrait du tissu bâti. Néanmoins, le territoire ne présentait pas d'autres contraintes majeures. Cela a permis un développement diffusé sur l'ensemble du plateau.

À Basse-Goulaine, la Loire conditionnait l'urbanisation. En effet, les eaux hautes exigeaient un certain retrait du tissu bâti. Néanmoins, le territoire ne présentait pas d'autres contraintes majeures. Cela a permis un développement diffusé sur l'ensemble du plateau. Les nouvelles extensions sont composées essentiellement de maisons individuelles introduisant un nouveau découpage parcellaire. Le petit village d'autrefois est devenu un continuum de maisons individuelles avec peu de lieux de centralité regroupant des commerces et des services à la population.

Économie

Le développement économique sur une grande partie du territoire de l'unité paysagère est une des compétences de la communauté urbaine de Nantes Métropole.

A l'horizon 2015, la production des nouveaux hectares de parcs d'activités répartis à parts égales entre la périphérie et le centre de Nantes est prévue. Ainsi, à cheval entre la commune de Bouguenais et Saint-Aignan Grandlieu dans le cadre d'une ZAC (Zone d'Aménagement Concerté), un parc d'activités de 64 ha accueillera les filières composites.

A Rezé, une opération de construction de la zone Océan Nord (160 ha) dont la vocation mixte est d'accueillir des PME-PMI et des activités artisanales est en cours.

Infrastructures

Développement des réseaux pour les extensions urbaines

Les extensions urbaines impliquent la construction de nouvelles infrastructures afin d'accorder le nouveau tissu bâti aux réseaux : routier, électrique, d'eau, d'assainissement ou téléphonique.

Les extensions urbaines impliquent la construction de nouvelles infrastructures afin d'accorder le nouveau tissu bâti aux réseaux : routier, électrique, d'eau, d'assainissement ou téléphonique.Réaménagement des infrastructures existantes

Les voies de circulation sont confrontées à une augmentation générale du trafic. Elles prennent une importance de plus en plus grande, aussi bien en terme de surface avec des échangeurs, des doublements de voiries qu'en terme d'impact visuel.

Les voies de circulation sont confrontées à une augmentation générale du trafic. Elles prennent une importance de plus en plus grande, aussi bien en terme de surface avec des échangeurs, des doublements de voiries qu'en terme d'impact visuel. Quand les voies traversent les bourgs et les villages, elles sont confrontées aux tissus urbains existants qui sont souvent peu appropriés à une telle utilisation de la voiture et à un partage modal entre différents usagers (piétons, vélos, voitures, poids lourds...)

Axe de communication générant un développement linéaire du bâti

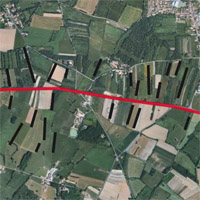

En recherche d'accessibilité, des activités, ainsi que des habitations s'insèrent le long des axes créant des formes linéaires et imposant ainsi de nouvelles règles d'organisation spatiale en rupture avec les formes traditionnelles.

En recherche d'accessibilité, des activités, ainsi que des habitations s'insèrent le long des axes créant des formes linéaires et imposant ainsi de nouvelles règles d'organisation spatiale en rupture avec les formes traditionnelles.Voies réaménagées mal intégrées au paysage

Les voies de transit ou d’accès aux lotissements créent un paysage linéaire propre. Ce sont souvent d’anciennes voies communales dont l’aménagement paysager s’est limité à un élargissement de l'emprise routière accompagné de mobilier de type routier (dispositifs anti-bruits, glissières, lampadaires, merlons qui masquent le paysage) sans intégration paysagère à l'environnement qu’elles traversent.

Les voies de transit ou d’accès aux lotissements créent un paysage linéaire propre. Ce sont souvent d’anciennes voies communales dont l’aménagement paysager s’est limité à un élargissement de l'emprise routière accompagné de mobilier de type routier (dispositifs anti-bruits, glissières, lampadaires, merlons qui masquent le paysage) sans intégration paysagère à l'environnement qu’elles traversent.L'activité agricole en mutation

De plus en plus de nouveaux espaces sont arrachés aux terres agricoles, afin de devenir constructibles et ainsi accueillir les logements et les activités. Cependant, l'implantation des nouvelles extensions urbaines peut souvent compromettre l'activité agricole.

La périurbanisation arrivant de différentes directions peut parfois isoler certaines parcelles agricoles. Ces parcelles se trouvent coupées du reste de l'espace rural et leur surface ne suffit plus pour une exploitation devant être rentable. Ces terrains deviennent ainsi des friches agricoles en attendant qu'un nouveau destin leur soit attribué. Cela prendra le plus souvent la forme du développement urbain. C'est ainsi que le paysage traditionnel se détériore progressivement au profit de l'urbanisation.

De façon générale, l'activité viticole a diminué sur la plupart des communes de l'unité, voire complètement disparue aux portes de l'agglomération. Néanmoins, sa part reste stable dans les communes au sud, comme par exemple la commune de Saint-Léger-les-Vignes.

Dans l'unité paysagère, la part de l'agriculture extensive et pastorale diminue au profit d'une agriculture intensive qui optimise la production par l'intégration de nouveaux éléments artificiels pour les besoins du maraîchage, ou par l'ouverture des paysages bocagers pour les grandes cultures.

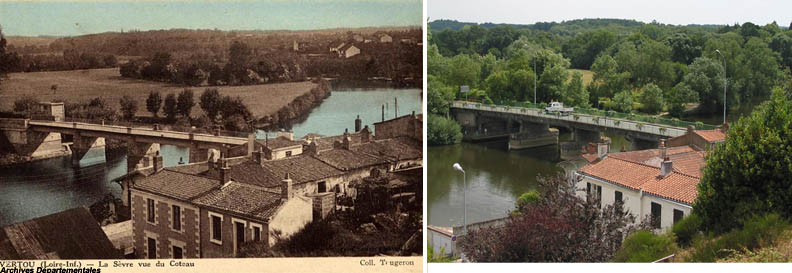

Comme le montrent les deux clichés ci-dessus pris à un demi-siècle d'intervalle, la vallée de la Sèvre s'est rapidement refermée pour devenir aujourd'hui relativement discrète dans le paysage. L'usage agricole ancien du fond de vallée comme pâtures assurait un entretien permanent non seulement des champs assainis par un réseau de fossés (encore très perceptible aujourd'hui par les lignes violettes dessinées l'été par les salicaires) et clos par des haies de frênes têtards taillés très bas. A cette époque, on percevait aisément du haut des coteaux toute la dimension de cette vallée encaissée où chaque méandre rompt la perspective de la rivière sur un manoir ou un moulin. Aujourd'hui, l'activité agricole a laissé place à des fonctions urbaines de loisirs qui ont contribué à transformer le paysage par une évolution du mode de gestion des espaces. Les arbres des haies ne sont plus émondés et les pâtures sont plantées de peupliers qui se referment par un simple enfrichement. Même si les continuités piétonnes sont assurées le paysage du val de Sèvre est aujourd'hui très intimiste laissant quelques rares échappées visuelles sur la rivière ou sur les hauts de coteaux.