Tendances, évolutions

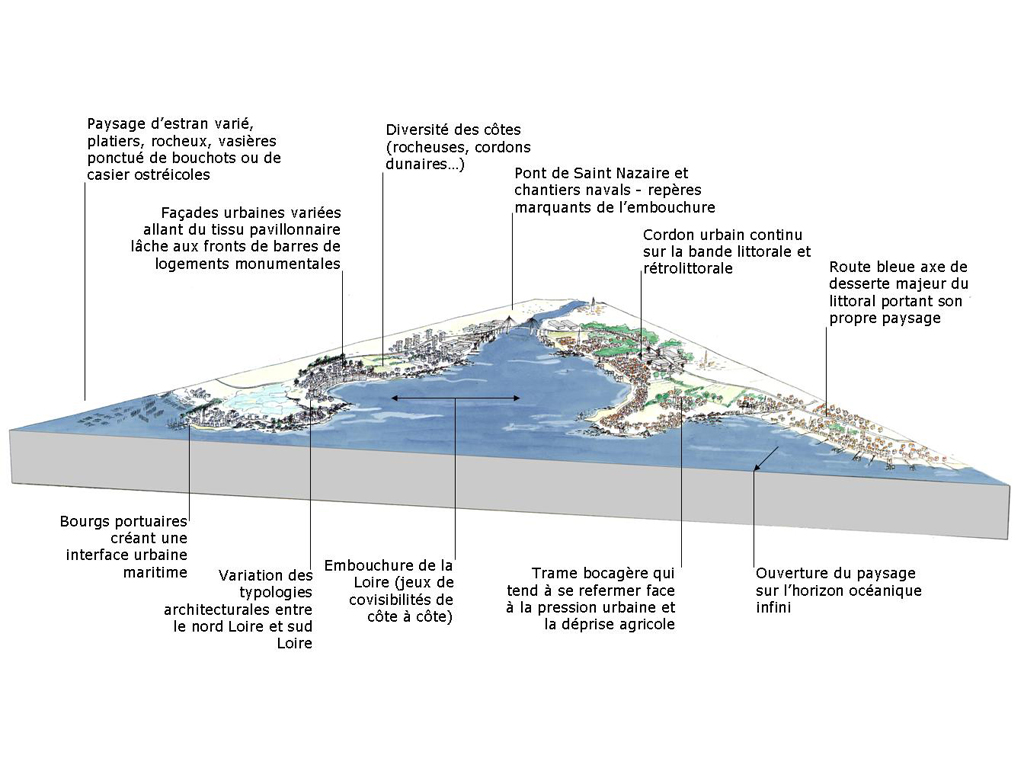

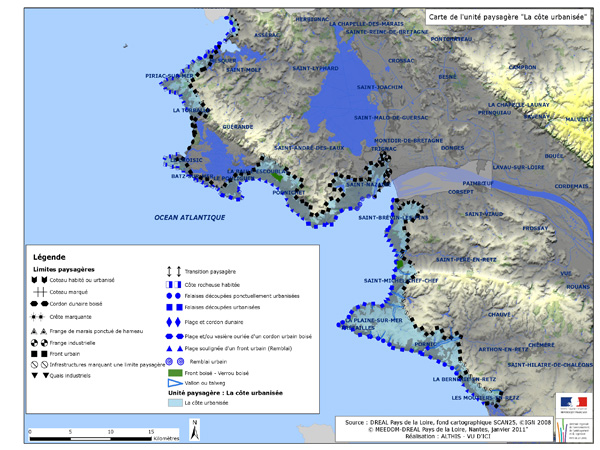

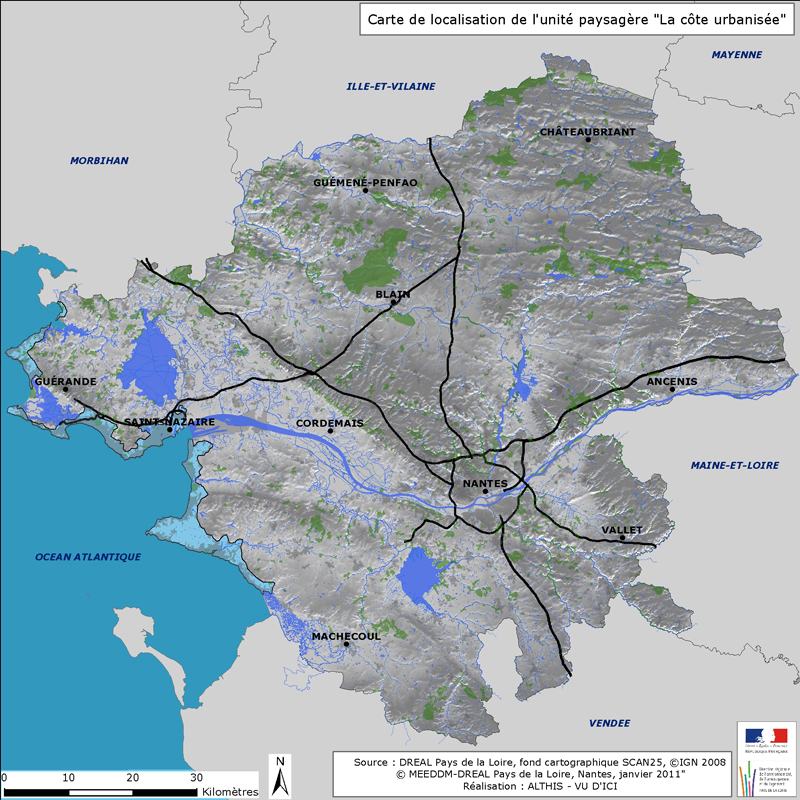

Paysage d'interfaces entre mer et arrière-pays d'une grande richesse, cette unité connaît des évolutions profondes amorcées pour certaines depuis le XIXème siècle (Saint-Nazaire devient l'avant port de Nantes), d'autres depuis l'essor du tourisme balnéaire au XXè siècle (disparition du bocage, perte de vitalité des marais salants, urbanisation diffuse..).

Une pression urbaine importante

Au Nord, le développement urbain est contraint par la présence du littoral et des marais, et s'est effectué le long des axes de communication, chemins de fer et voirie automobile.

L'unité paysagère subit une pression forte autour des communes balnéaires, mais aussi aux abords des grands pôles d'activité et d'emploi comme Saint-Nazaire.

Au Nord-Est et aux abords de l'agglomération de Saint-Nazaire, s'exerce une forte pression rétro-littorale.

Au Nord-Est et aux abords de l'agglomération de Saint-Nazaire, s'exerce une forte pression rétro-littorale.Au sud, les bourgs souvent situés à l'intérieur des terres ont été déconnectés de logiques d'extension du littoral, qui s'est effectuée à partir des hameaux existants. Une grande partie du littoral est désormais minéralisé /artificialisé, certes sur un modèle différent de celui de La Baule, mais qui gomme néanmoins souvent le rapport entre terre et mer.

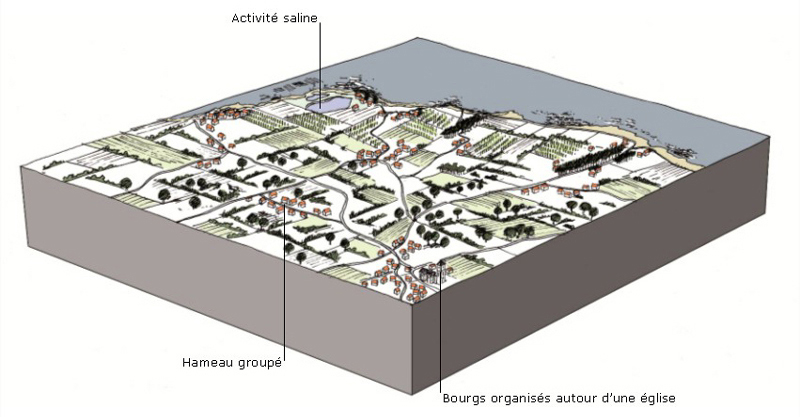

Les extensions urbaines se traduisent le plus souvent par des lotissements composés de maisons individuelles. Ces maisons entourées de jardins et en retrait des voies contrastent fortement avec les groupements de l'habitat traditionnel comme les centres bourgs où les hameaux.

Les extensions urbaines se traduisent le plus souvent par des lotissements composés de maisons individuelles. Ces maisons entourées de jardins et en retrait des voies contrastent fortement avec les groupements de l'habitat traditionnel comme les centres bourgs où les hameaux.Cette urbanisation consommatrice d'espace se situe en continuité des bourgs et hameaux préexistants, aux franges urbaines souvent exposées au paysage.

Au sud, deux types de phénomènes spécifiques sont observés : la multiplication des lotissements résidentiels fermés (résidences secondaires) et le développement des campings ou parcelles occupées par des caravanes. Un coup de frein au «caravaning» a été donné dans les années 1990. Les vieux campings sont bien intégrés dans des cadres boisés, mais leurs extensions récentes sous forme de mobiles homes sont denses et peu plantées. Les campings cherchent à développer des images spécifiques à travers par exemple la plantation d'arbres exotiques.

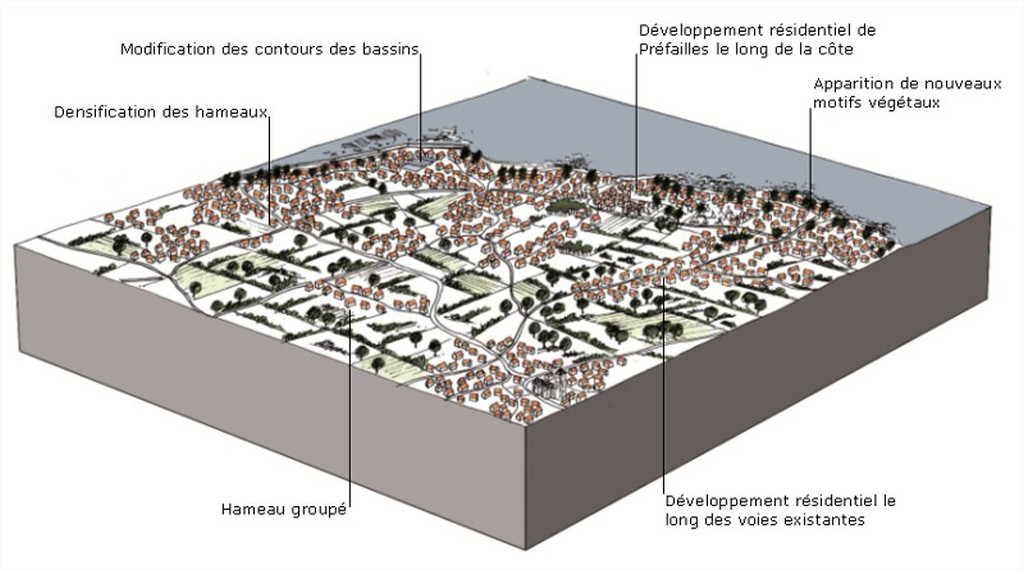

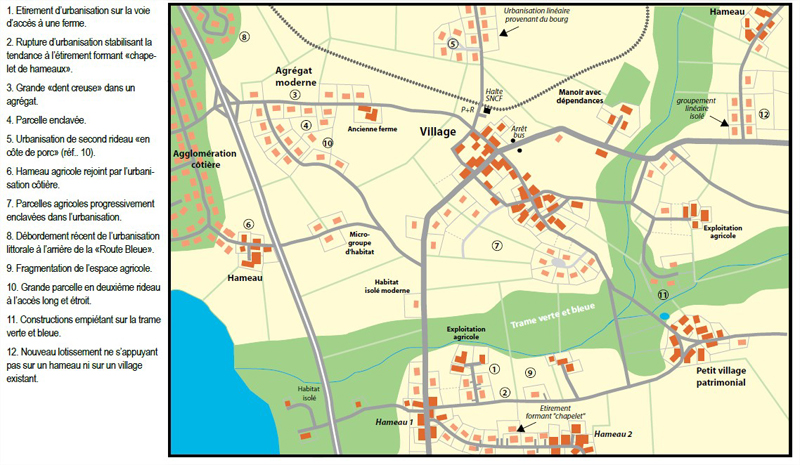

Le schéma ci-dessus, réalisé dans le cadre de la phase diagnostic du SCOT du pays de Retz (en cours d'élaboration) présente les différents types de développements urbains observées en milieu rural dans la partie sud de l'unité. Les implantations pavillonnaires récentes s'étirent progressivement le long des voies, formant peu à peu des continuités entre hameaux autrefois isolés. Des poches d'habitat nouveau déconnectées des structures traditionnelles apparaissent au sein du tissu rural.

Des espaces de stabilité

Les coupures d'urbanisation imposées par la loi littoral permettent d'identifier les territoires encore non urbanisés. Ils constituent des espaces de stabilité où la spéculation n'a plus lieu d'être.

Les projets de planification

En 1970 est lancé le Schéma Directeur d'Aménagement de l'Aire Métropolitaine Nantes-Saint-Nazaire (SDAMM) concernant 70 communes de l'estuaire de la Loire, dans le cadre de la politique dite des métropoles d'équilibre (nécessité de rééquilibrer le territoire français face à l'expansion de la région parisienne). Dès 1975, est prévu le développement des infrastructures du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, 4e port français en 2000 et seul port multimodal air-mer.

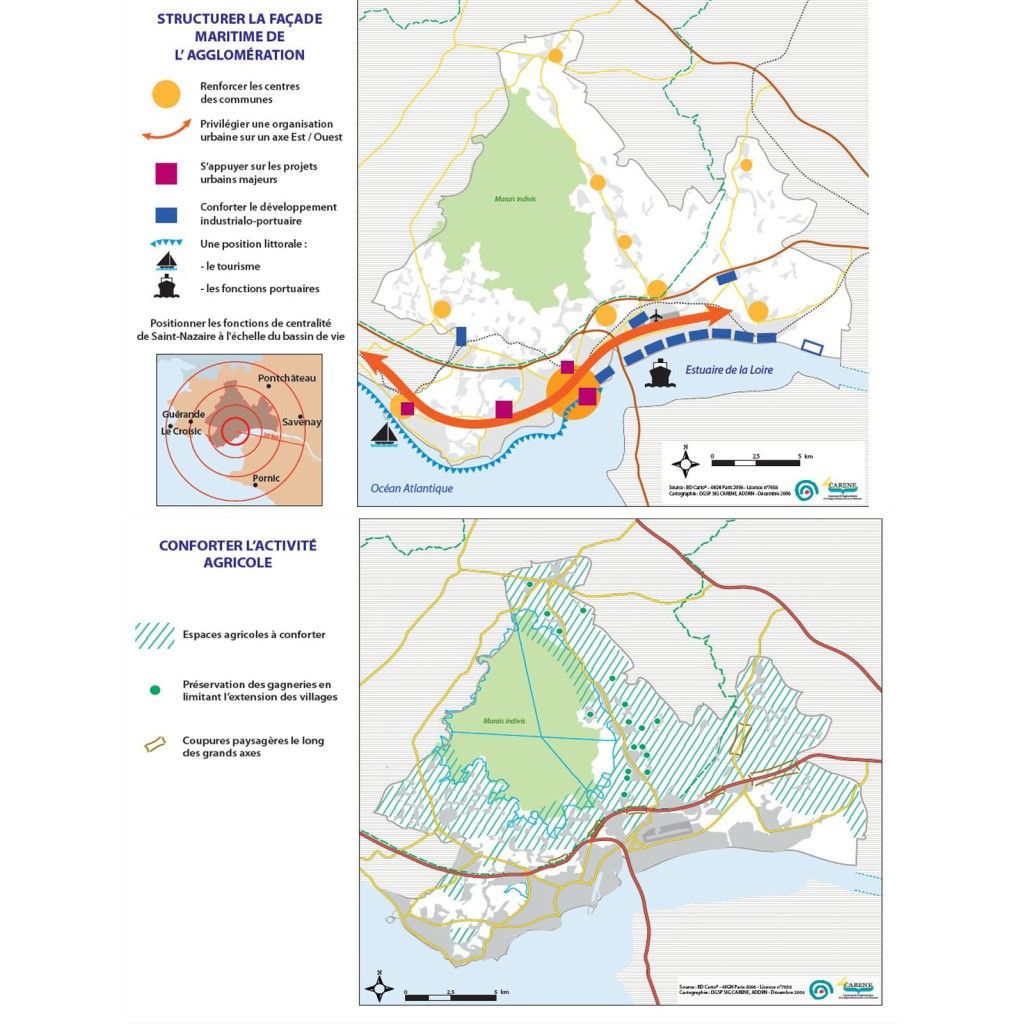

L'unité est concernée par 3 SCOT : celui de CAP atlantique, celui du Pays de Retz (en cours), et celui de la métropole Nantes Saint-Nazaire (approuvé).

Le SCOT a été décliné sur le territoire de la communauté d'agglomération à travers un schéma de secteur.

L'activité agricole en mutation

Le bocage traditionnel s'est fortement dégradé autour de La Baule et au sud de l'estuaire, coté est de l'unité. L'ouverture des paysages a participé à la « mise à nu » des nouvelles franges urbaines, peu valorisées.

Les coupures d'urbanisation demeurent parfois très fermées et peu lisibles. En parallèle l'urbanisation a souvent « mise à nu » les abords de nouvelles franges urbaines, peu valorisées.

Dans l'ensemble, de plus en plus de nouveaux espaces sont arrachés aux terres agricoles, afin de devenir constructibles et ainsi d'accueillir résidences secondaires et zones d'activités. Or, l'implantation des nouvelles extensions urbaines peut souvent compromettre l'activité agricole en rendant les accès aux terrains résiduels parfois difficilement praticables par les engins agricoles.

La pression urbaine exercée entraîne alors spéculation foncière, morcellement des terres agricoles et déprise agricole. L'enfrichement conduit alors à une fermeture des paysages du littoral.

Infrastructures

Au Nord, entre La Turballe et Mesquer, on observe une diffusion urbaine forte liée à la pression urbaine rétro littorale. Les nouveaux lotissements sont conçus en « arêtes de poisson », ce qui surcharge des axes viaires qui gardent souvent leur profil de route de campagne.

Au Nord, entre La Turballe et Mesquer, on observe une diffusion urbaine forte liée à la pression urbaine rétro littorale. Les nouveaux lotissements sont conçus en « arêtes de poisson », ce qui surcharge des axes viaires qui gardent souvent leur profil de route de campagne.Une déviation permettant de relier La Turballe et La Baule sans passer par le centre de Guérande est actuellement à l'étude. Cette déviation Guérande / La Turbale risque de modifier un peu plus le paysage.

Au Sud, la route bleue (D213) et la D100 sont des vecteurs de diffusion urbaine importants ; à leurs abords, le paysage tend à se banaliser et à perdre ses caractéristiques propres. La route bleue constitue désormais une limite qui s'estompe avec l'urbanisation progressive des espaces agricoles situés à l'ouest sous la pression rétro littorale.

Si certains anciens tronçons ferroviaires existant au sud (liaison Sainte-Pazanne / Paimboeuf notamment) était remis en service à long terme, ils définiraient de nouveaux axes de pression potentiel (le projet, porté par les élus locaux, n'est pas à l'ordre du jour et ne dispose d'aucun financements à l'heure actuelle).

Axe de communication générant un développement linéaire du bâti

En recherche d'accessibilité, des activités ainsi que des habitations s'insèrent à proximité des axes routiers, créant des formes linéaires et imposant ainsi de nouvelles règles d'organisation spatiale en rupture avec les formes traditionnelles.

Projets de réaménagement des infrastructures existantes

Les voies de circulation sont confrontées à une augmentation générale du trafic. Elles prennent une importance de plus en plus grande, aussi bien en termes de surface qu'en termes d'impact visuel.

Voies réaménagées mal intégrées au paysage

Les voies de transit ou d’accès aux lotissements créent un paysage linéaire propre. Ce sont souvent d’anciennes voies communales dont l’aménagement paysager s’est limité à un élargissement de l'emprise routière accompagné de mobilier de type routier (dispositifs anti-bruits, glissières, lampadaires, merlons qui masquent le paysage) sans intégration paysagère à l'environnement qu’elles traversent.

Développement des réseaux pour les extensions urbaines

Les extensions urbaines impliquent la construction de nouvelles infrastructures afin d'accorder le nouveau tissu bâti aux réseaux : routier, électrique, d'eau, d'assainissement ou téléphonique. Quand les voies traversent les bourgs et les villages, elles sont confrontées aux tissus urbains existants qui sont souvent peu appropriés à une telle utilisation de la voiture et à un partage modal entre différents usagers (piétons, vélos, voitures, poids lourds...)

Le manque de hiérarchie des voies des extensions récentes et les opérations en impasses pose trois problèmes :

• la lisibilité du paysage et du fonctionnement urbain,

• l'économie de l'espace et l'imperméabilisation des sols (le linéaire de voirie n'est pas optimisé),

• La poursuite de l'urbanisation future, qui ne peut pas se greffer sur l'existant et retrouver des continuités.

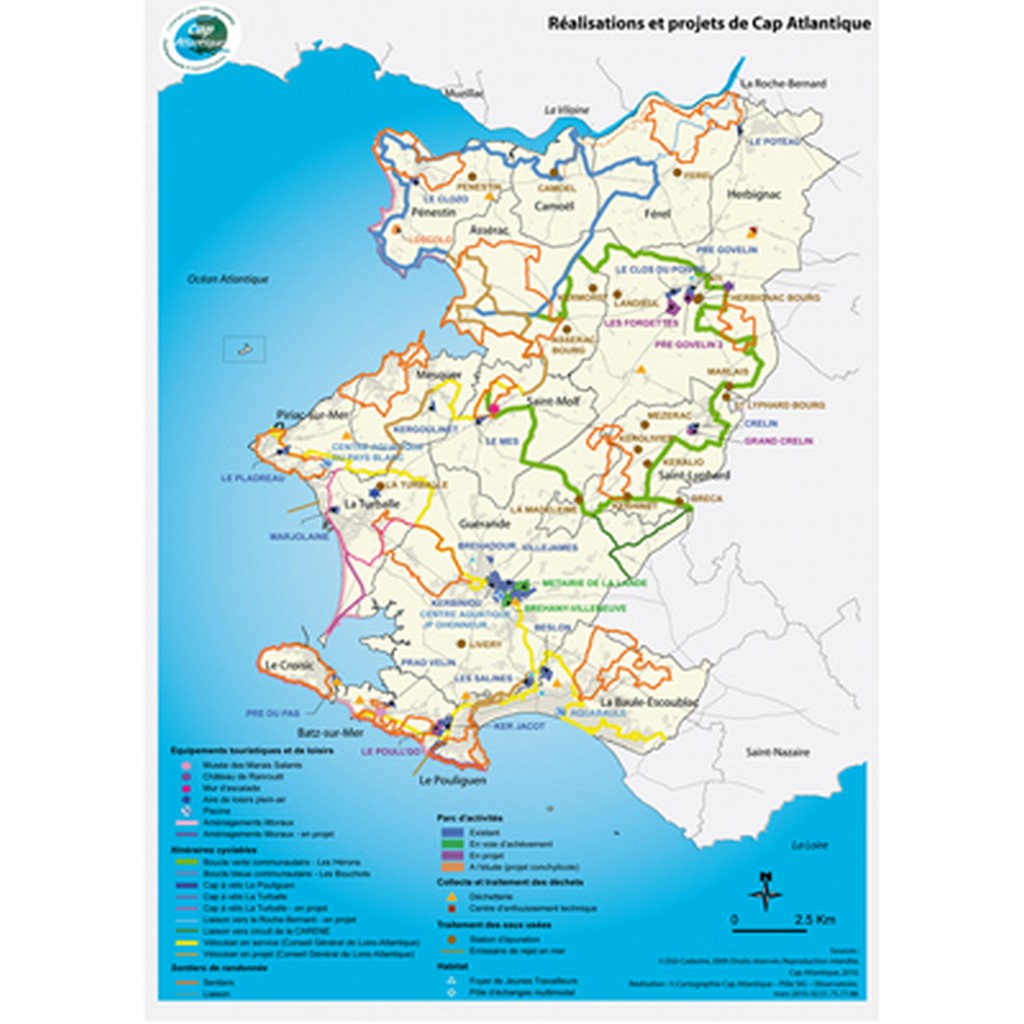

L'attractivité touristique de l'unité a contribué à l'aménagement de nombreux itinéraires cyclables et sentiers de randonnée, qui sont des vecteurs de découverte privilégiés des paysages. Le réseau Vélocéan sera progressivement complété (Conseil Général), permettant ainsi d'assurer des continuités à l'échelle de l'unité.

Économie

Saint-Nazaire est le principal pôle d'activité de l'unité. Les emprises dédiées au terminal portuaire et aux chantiers navals constituent un paysage unique, dont on perçoit toute la profondeur depuis le pont de Saint-Nazaire.

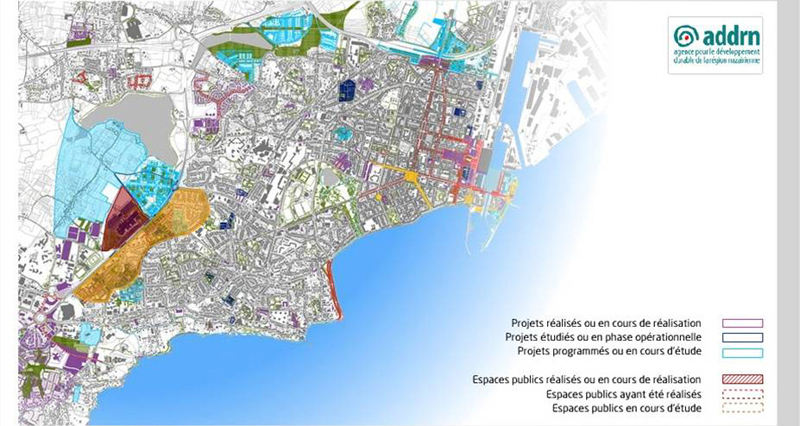

Par ailleurs, plusieurs zones d'activité tertiaire sont implantées en périphérie, tandis que de nombreux projets sont en cours (voir carte des projets de Cap Atlantique dans la partie infrastructure). Ces zones présentent une architecture contemporaine et un paysagement de l'espace public, mais sont souvent peu intégrées à leur environnement spécifique.

Parmi les effets de la pression observée sur le littoral, il est à noter que certaines activités liées à la mer, comme la conchyliculture, qui posent notamment des problèmes de cohabitation avec les zones résidentielles (odeurs...), sont susceptibles d'être relocalisées dans les terres, au sein de zones d'activités dédiées.

Changement du type d'architecture

La nouvelle typologie, s'inspirant de formes architecturales contemporaines, crée un nouveau langage architectural qui, malheureusement, ne correspond plus à l'architecture vernaculaire. Il s'agit plutôt d'une banalisation et d'une répétition des formes déjà vues à l'échelle nationale ou même européenne.

L'habitat traditionnel associant une unité d'habitation, des dépendances et comportant une ou plusieurs caves est désormais remplacé par une maison individuelle accompagnée d'un garage.

Il est à noter que certaines salorges (entrepôts à sel des paludiers) sont désormais acquises par des particuliers et transformées en habitation, ce qui pose la question de la pérennité de l'activité.

Le développement urbain et sa traduction spatiale dans l'unité

La Plaine-sur-Mer

Le bourg traditionnel est situé dans l'arrière pays, tandis que la côte est occupée par quelques villages de pêcheurs et de paludiers, situés légèrement en retrait par rapport au littoral.

Un fort développement résidentiel s'est effectué le long de la côte, mais aussi le long des voies existantes ; les hameaux se sont densifiés. La minéralisation de la côte de Jade s'est accompagnée de plantations exogènes comme les cyprès. Cette urbanisation a généré une consommation importante d'espaces naturels et agricoles, et a généré des dents creuses aujourd'hui en friches. Les véritables coupures d'urbanisation sont très limitées.

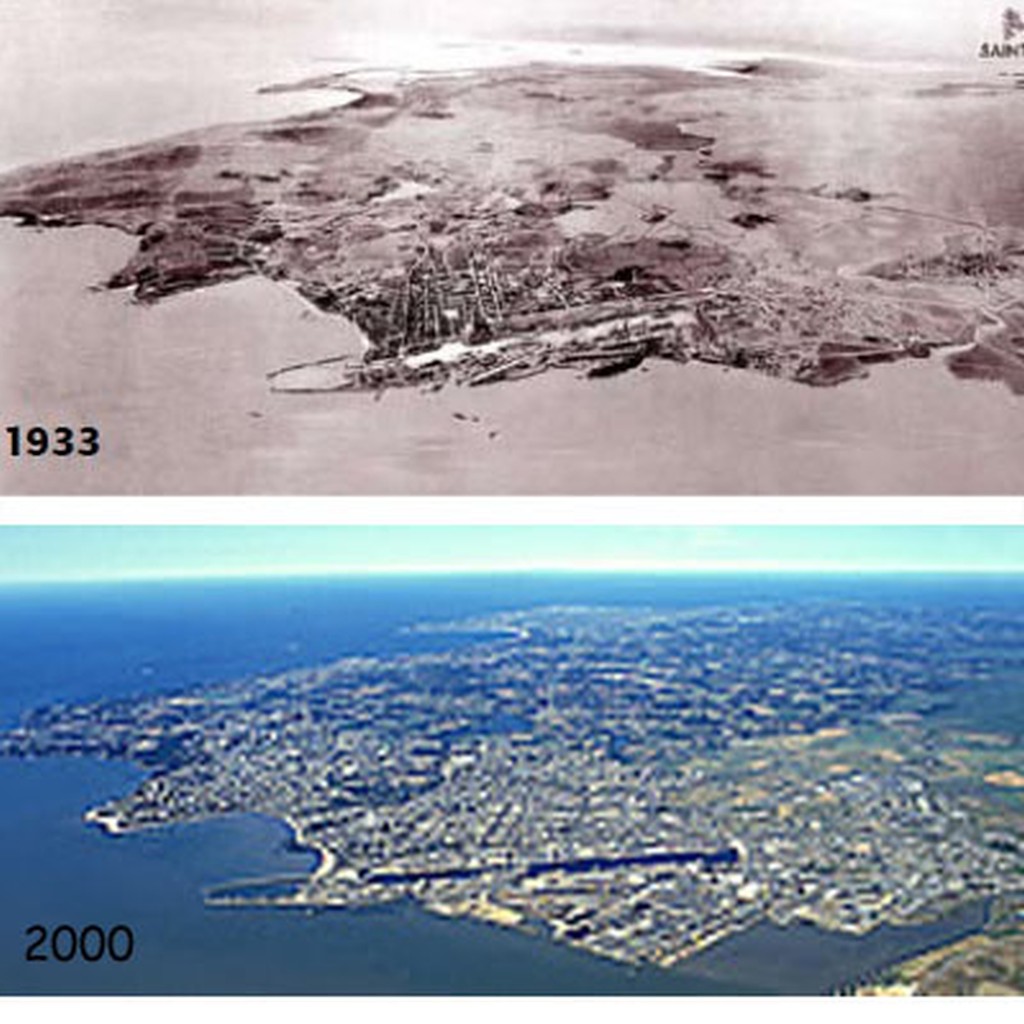

Saint-Nazaire, une évolution à part

Au début du XIXe siècle, Saint-Nazaire n'est encore qu'un bourg rural, son port n'est qu'un havre. Saint-Nazaire est alors essentiellement un port de lamaneurs et de pilotes de Loire, qui guident les bateaux de commerce dans l'estuaire. La création du port et de la ville modernes à la fin du XIXe siècle a représenté un changement majeur à l'échelle non seulement locale, mais aussi régionale.

Avec l'ensablement croissant de La Loire, un port en eau profonde en aval de Nantes devient indispensable. La création du port de Paimbœuf remonte à 1660. Paimbœuf, devenu l'avant-port de Nantes a reçu une grande partie des bateaux armés pour le trafic triangulaire. Mais Paimboeuf, s'ensable lui-aussi...

En 1838, un môle est construit à Saint-Nazaire afin d'accueillir le service de bateaux à vapeur de la Basse Loire. En 1808, Napoléon 1er, conseillé par Mathurin Crucy, décide de la construction d'un port à Saint-Nazaire. Un bassin à flot capable d'accueillir les navires de grands tonnages est achevé en 1856, un second bassin dit « de Penhoët » voit le jour en 1886. Le développement qui suivit est unique en France.

En 1838, un môle est construit à Saint-Nazaire afin d'accueillir le service de bateaux à vapeur de la Basse Loire. En 1808, Napoléon 1er, conseillé par Mathurin Crucy, décide de la construction d'un port à Saint-Nazaire. Un bassin à flot capable d'accueillir les navires de grands tonnages est achevé en 1856, un second bassin dit « de Penhoët » voit le jour en 1886. Le développement qui suivit est unique en France.Les chantiers de La Loire connaissent en 1920 une baisse de charge. C'est à ce moment que naît le secteur aéronautique à Saint-Nazaire (hydravions. Aux dépens de Guérande et de Savenay, Saint-Nazaire attire les services administratifs.

L'occupation allemande transforme Saint-Nazaire en port militaire. Dès 1941, débute la construction d'une base sous-marine à l'emplacement de la darse transatlantique. Saint-Nazaire est la dernière ville libérée en Europe, le 11 mai 1945, soit trois jours après la signature de l'armistice à Berlin. La ville est alors en ruine, mais reste dominée par une immense masse de béton de 300 mètres de large et de 18 mètres de hauteur.

Un vaste chantier s'ouvre alors dans les années cinquante sous la direction de Jean-Noël Le Maresquier, architecte en chef. La reconstruction affirme la volonté de séparer la ville de son port. Le schéma de la ville nouvelle est fonctionnel et rigide : une zone d'activités portuaires et industrielles à l'Est, une zone verte tampon autour de la base sous-marine qui isole la ville des bassins, un axe triomphal de plus d'un kilomètre qui relie la nouvelle gare à l'hôtel de ville, une zone résidentielle à l'Ouest. La première pierre de la salle des sports baptisée « La soucoupe » est posée en 1966 sur les grands marais remblayés.

Dans les années 70, sont construits les grands ensembles des quartiers Ouest, dont l'aménagement devait à l'origine se poursuivre plus à l'ouest. Mais la crise vient perturber ces projets. La ville traverse alors une période difficile, le centre-ville se vide et l'image de Saint-Nazaire est celle d'une cité ouvrière et industrielle frappée par le marasme économique.

Dans les années 70, sont construits les grands ensembles des quartiers Ouest, dont l'aménagement devait à l'origine se poursuivre plus à l'ouest. Mais la crise vient perturber ces projets. La ville traverse alors une période difficile, le centre-ville se vide et l'image de Saint-Nazaire est celle d'une cité ouvrière et industrielle frappée par le marasme économique. Les activités portuaires se sont déplacées en amont (vers Montoir de Bretagne et Donges), et la ville tourne désormais le dos à son port et à la mer, à ses points forts d'animations. En 1982, une première étude pose la nécessité de requalifier le centre-ville, le port et le front de mer pour relancer l'image de la commune. Le plan de référence et les phases successives du projet global de développement ont pour objectif de retourner Saint-Nazaire vers la mer et son port, de rendre les quartiers agréables autour d' un centre-ville animé, et de diversifier l' économie.

En 1988, le « Paquebot » de l'architecte Vasconi, sort de terre en plein milieu de « l' axe triomphal ».

La reconquête des friches industrielles situées sur les quais est une étape cruciale. La mise en lumière du port par Yann Kersalé en fait aujourd'hui un paysage nocturne unique et lieu de création artistique reconnu.

La ville se transforme : réhabilitation des quartiers et de l'habitat, aménagement du chemin des douaniers, transformation du jardin des plantes, végétalisation des secteurs urbains, constructions neuves...

La base sous-marine est transformée sur la base du projet de l'architecte barcelonais Manuel Sola Moralès : la base est percée en son sein, une terrasse est créée sur le toit, permettant un point de vue remarquable sur les paysages de la ville et la Loire, et l'espace situé entre la place Marceau et la base sous-marine est entièrement repensé afin de combler le vide engendré par la guerre.

Saint-Nazaire est aujourd'hui une ville aux paysages diversifiés, développant des ambiances propres très fortes, mais reliés entre elles par des aménagements de l'espace public cohérents.

Plusieurs projets sont encore en cours :

- le renouvellement urbain des quartiers ouest,

- le Ruban Bleu, opération d'urbanisme et de commerces, placé entre la base sous-marine et le ' Paquebot,

- Un théâtre qui ouvrira ses portes en 2012 au sein de l'ancienne gare type Haussmannien de 1865 désaffectée depuis la guerre (à deux pas de la base sous-marine).

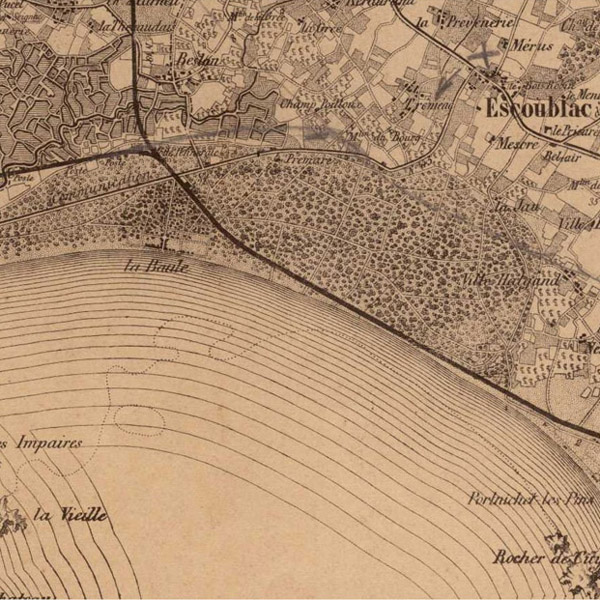

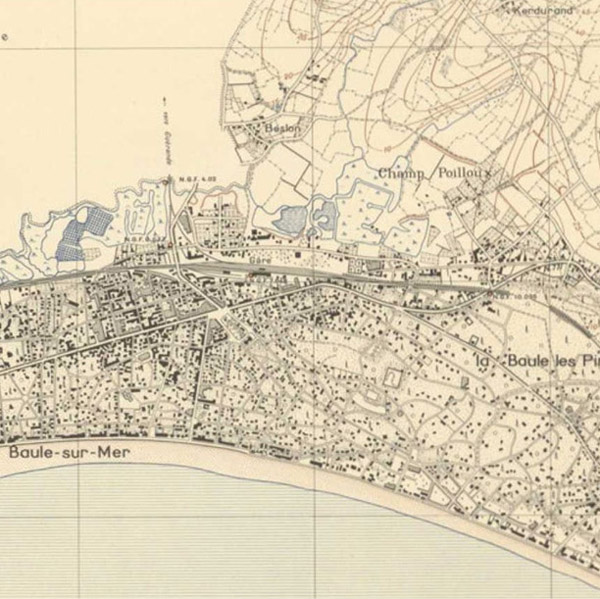

La Baule

La Baule n'était à l'origine qu'une zone insalubre. Au XIème siècle, des bénédictins s'installent et construisent le premier bourg d'Escoublac. Le bourg se déplace d fait d'un ensablement régulier, puis disparaît au XIVème siècle. Le second bourg est installé dans la forêt mais le déboisement et le défrichement par les moutons accélèrent l'ensablement : il est abandonné en 1751. En 1818, par ordonnance royale l'état accorde au Comte de Sesmaisons la concession à perpétuité des dunes d'Escoublac qu'il veut reboiser afin de développer l'industrie du bois. Malgré les protections, moutons, vaches, chevaux continuent de venir y paître et rien ne parvient à arrêter l'érosion du sol. L'Etat replante alors à son tour.

La Baule n'était à l'origine qu'une zone insalubre. Au XIème siècle, des bénédictins s'installent et construisent le premier bourg d'Escoublac. Le bourg se déplace d fait d'un ensablement régulier, puis disparaît au XIVème siècle. Le second bourg est installé dans la forêt mais le déboisement et le défrichement par les moutons accélèrent l'ensablement : il est abandonné en 1751. En 1818, par ordonnance royale l'état accorde au Comte de Sesmaisons la concession à perpétuité des dunes d'Escoublac qu'il veut reboiser afin de développer l'industrie du bois. Malgré les protections, moutons, vaches, chevaux continuent de venir y paître et rien ne parvient à arrêter l'érosion du sol. L'Etat replante alors à son tour. Lorsque la ligne de chemin de fer est inaugurée en 1879, le site n'est encore qu'une succession de bôles et de dunes frangée d'une jeune et vaste forêt de pins et de chênes verts. La Baule a été un lieu d'expérimentation d'un habitat intégré dans on environnement. Ses quatre grands lotissements ont été conçus comme des petites villes avec chapelle, hôtels, commerces. Les villas des origines présentent une grande richesse et une grande diversité architecturale. Les premières villas, au XIXème, sont à rattacher au courant historiciste : les emprunts de la période médiévale, classique, italienne, flamande sont courantes. Le style « anglo-normand », le style breton, le néo-basque, l'influence provençale et l'art-déco lui succèdent par la suite.

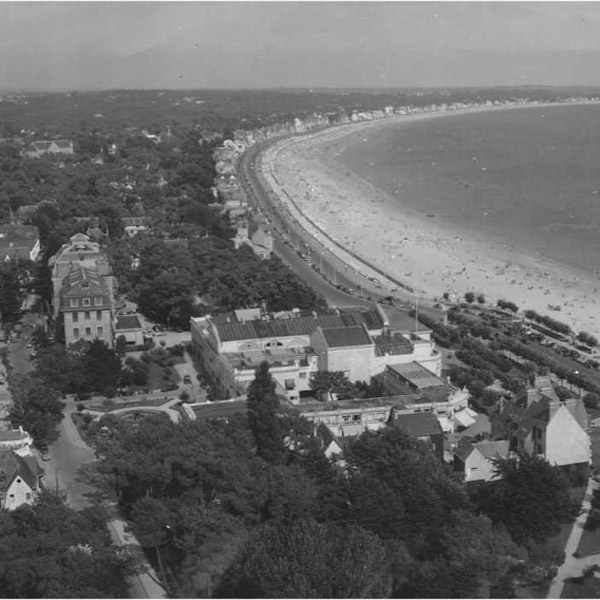

Lorsque la ligne de chemin de fer est inaugurée en 1879, le site n'est encore qu'une succession de bôles et de dunes frangée d'une jeune et vaste forêt de pins et de chênes verts. La Baule a été un lieu d'expérimentation d'un habitat intégré dans on environnement. Ses quatre grands lotissements ont été conçus comme des petites villes avec chapelle, hôtels, commerces. Les villas des origines présentent une grande richesse et une grande diversité architecturale. Les premières villas, au XIXème, sont à rattacher au courant historiciste : les emprunts de la période médiévale, classique, italienne, flamande sont courantes. Le style « anglo-normand », le style breton, le néo-basque, l'influence provençale et l'art-déco lui succèdent par la suite. La pinède constitue l'élément unificateur face à cette diversité de typologie architecturale. Elle se trouve essentiellement sur les terrains privés.

Les villas, réquisitionnées par les allemands, puis pour reloger les nazairiens, sont dénuées du confort moderne. La promotion immobilière connaît un boom à La Baule dans les années 1960 - 1970 : de nombreuse villas sont démolies pour reconstruire des résidences collectives, notamment sur le front de mer. La prise de conscience du problème posé par la disparition du patrimoine datant du début du siècle a connu un tournant en 1990, avec la démolition du casino. Depuis, une ZPPAUP a vu le jour en 2006.

Les villas, réquisitionnées par les allemands, puis pour reloger les nazairiens, sont dénuées du confort moderne. La promotion immobilière connaît un boom à La Baule dans les années 1960 - 1970 : de nombreuse villas sont démolies pour reconstruire des résidences collectives, notamment sur le front de mer. La prise de conscience du problème posé par la disparition du patrimoine datant du début du siècle a connu un tournant en 1990, avec la démolition du casino. Depuis, une ZPPAUP a vu le jour en 2006. La Baule est aujourd'hui une ville au bord de la mer. Le front de mer était constitué l'origine de parcelles très étroites afin de réaliser un front urbain pittoresque, ce qui ne permettait pas d'extensions sur la parcelle et a favorisé le regroupement de plusieurs parcelles pour la construction d'immeubles. Un front de mer « opaque « a ainsi succédé à un front de mer « resserré ». Le front de mer, appelé remblai, prend des allures de boulevard. Entre 1954 et 1961 la chaussée a été élargie au détriment de la plage. Aujourd'hui, on revient en arrière. La deux fois deux voies est redevenue une deux fois une voie en 1995. Une végétalisation plus importante et une voie réservée aux cyclistes sont envisagées, de même qu'une mise en lumière du front de mer par le plasticien Yann Kersalé.

La Baule est aujourd'hui une ville au bord de la mer. Le front de mer était constitué l'origine de parcelles très étroites afin de réaliser un front urbain pittoresque, ce qui ne permettait pas d'extensions sur la parcelle et a favorisé le regroupement de plusieurs parcelles pour la construction d'immeubles. Un front de mer « opaque « a ainsi succédé à un front de mer « resserré ». Le front de mer, appelé remblai, prend des allures de boulevard. Entre 1954 et 1961 la chaussée a été élargie au détriment de la plage. Aujourd'hui, on revient en arrière. La deux fois deux voies est redevenue une deux fois une voie en 1995. Une végétalisation plus importante et une voie réservée aux cyclistes sont envisagées, de même qu'une mise en lumière du front de mer par le plasticien Yann Kersalé.Quelles perspectives ?

A Tharon Plage, on observe une rupture d'échelle entre des voies largement dimensionnées et des constructions basses. Une densification pourrait y être envisagée.

Or, cette densification serait impossible dans la majorité des nouvelles opérations (voies inter-quartier surchargées car peu nombreuses, problème du stationnement...).

La nouvelle tendance va aujourd'hui vers la résidentialisation d'opérations d'ensemble en impasse.