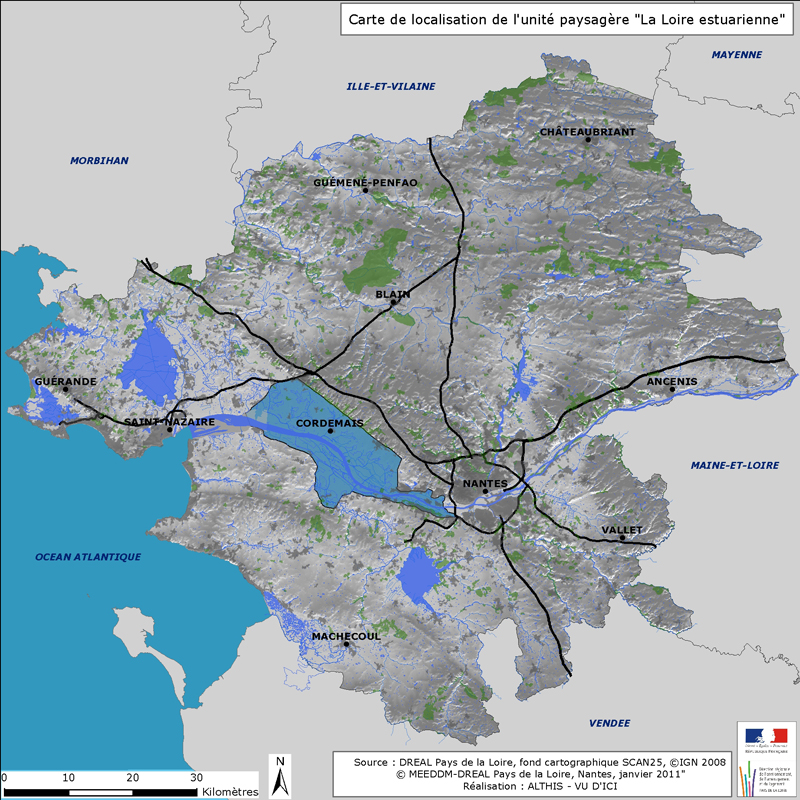

Description

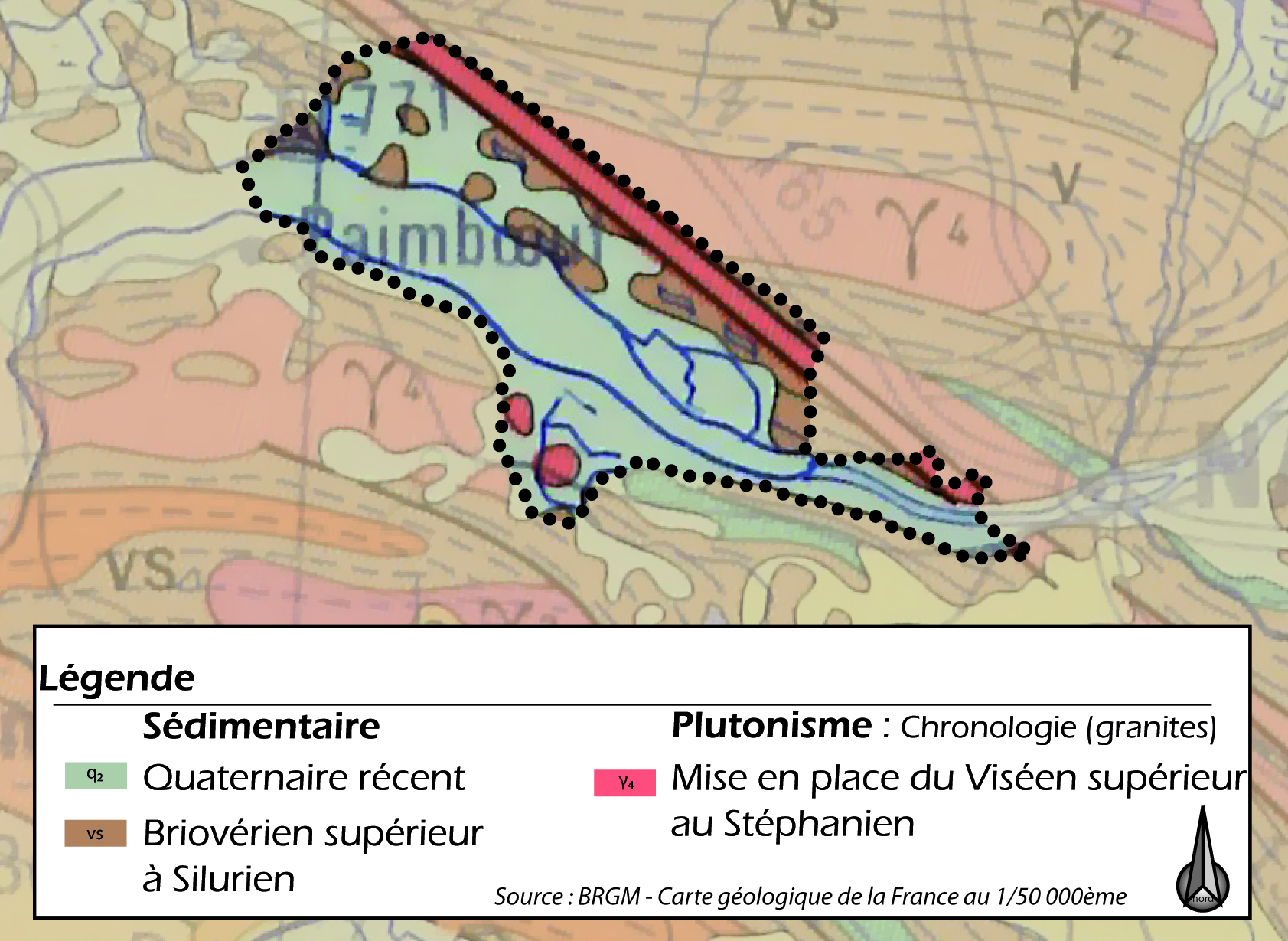

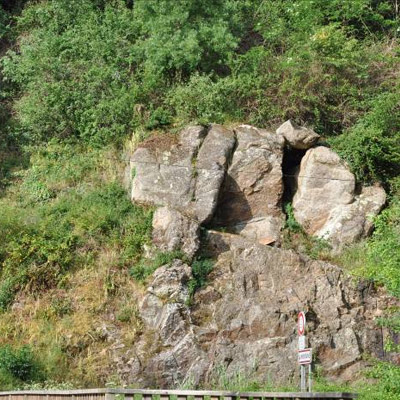

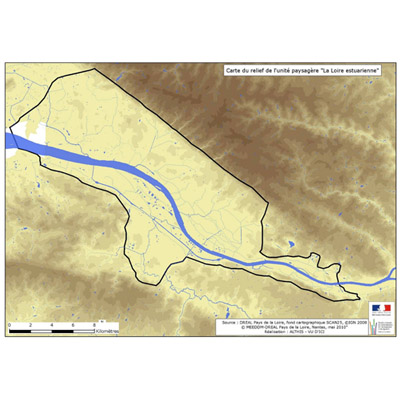

La carte géologique témoigne de la présence d'une ligne de faille importante qui s'étend selon une direction nord-ouest/sud-est. A l'origine du basculement d'un bloc conséquent à l'ouest du territoire, elle se lit clairement dans le paysage par les différences topographiques entre le haut de coteau et le lit de la Loire : c'est le sillon de Bretagne. L'érosion s'est effectuée de manière tardive entre les différentes lignes de faille, structurant le fond de vallée.

Le passage du fleuve est à l'origine d'un dépôt d'alluvions sédimentaires important qui s'étend sur l'ensemble de la vallée.

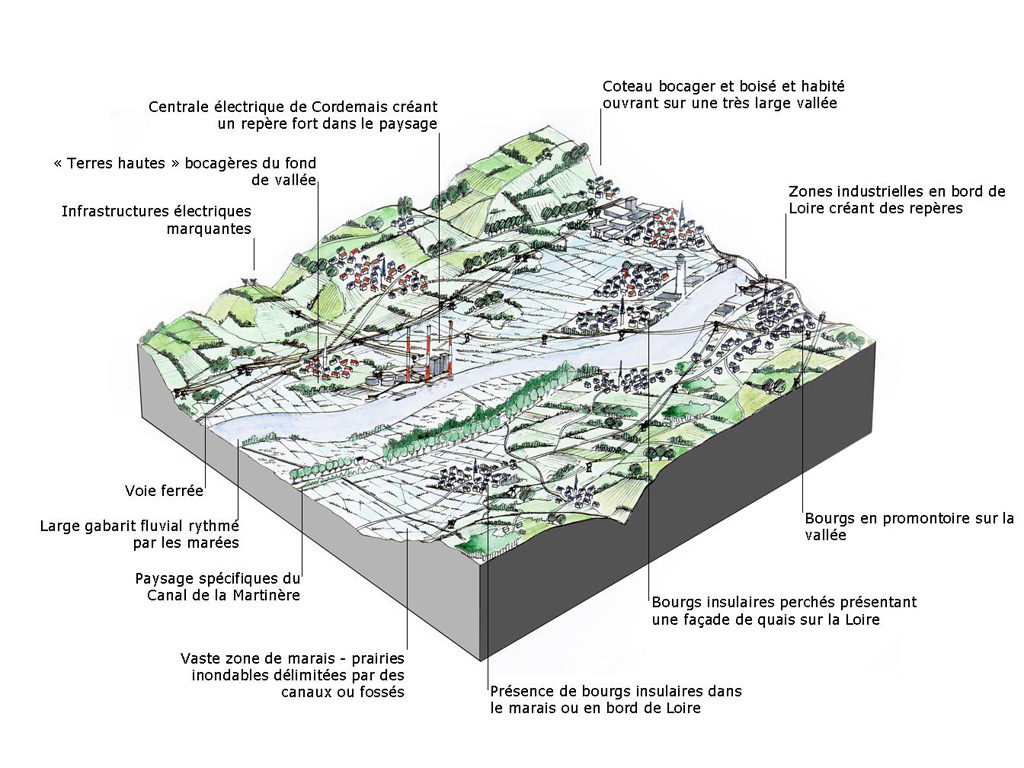

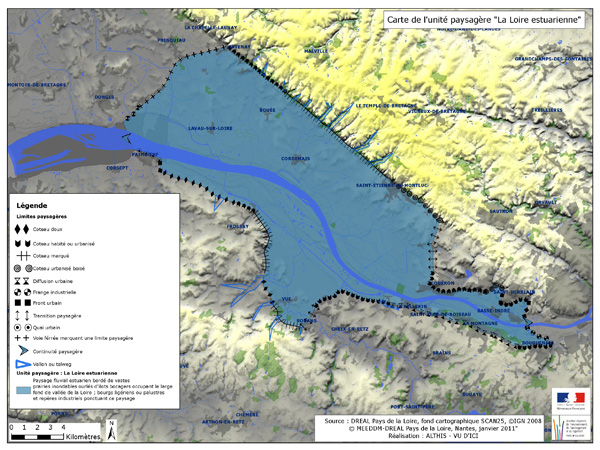

Il s'agit d'une unité globalement plane, appuyée sur les pieds de coteau qui délimitent la vallée de la Loire. Le relief se distingue ainsi par son horizontalité qui s'étend sur une vaste surface, générant un milieu globalement ouvert où l'eau tient une place primordiale.

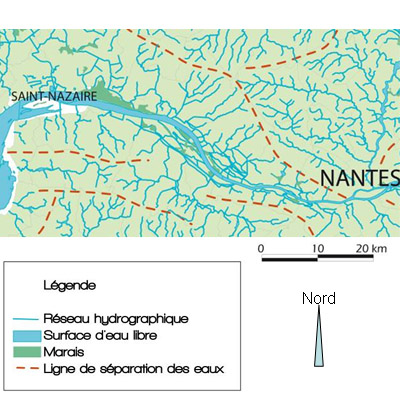

En effet, le régime hydraulique se lit clairement dans la structuration du paysage, du fait des variations du niveau de la Loire, de l'apparition de bancs de sables ou l'inondation des vastes étendues composant les terres basses, des changements de luminosité au cours de la journée ou encore des alternances des saisons. Les jeux de lumière, particulièrement exceptionnels, ont inspiré de nombreux artistes.

En effet, le régime hydraulique se lit clairement dans la structuration du paysage, du fait des variations du niveau de la Loire, de l'apparition de bancs de sables ou l'inondation des vastes étendues composant les terres basses, des changements de luminosité au cours de la journée ou encore des alternances des saisons. Les jeux de lumière, particulièrement exceptionnels, ont inspiré de nombreux artistes.

Fleuve aménagé pour la navigation, la Loire se caractérise également par un important patrimoine de quais et de cales que l'on retrouve sur l'ensemble de son cours.

Le fond de vallée conserve un caractère naturel de part son inondabilité récurrente. Il se compose de pâtures inondables ouvertes qu'encadrent les terres hautes bocagères, révélant un paysage plus fermé. La composante végétale est donc particulièrement prégnante dans la relation que l'observateur entretient avec le paysage. Elle est également à l'origine de ses variations d'échelle, générant ainsi une variété d'ambiances qui en font un lieu unique.

L'EMPREINTE HUMAINE

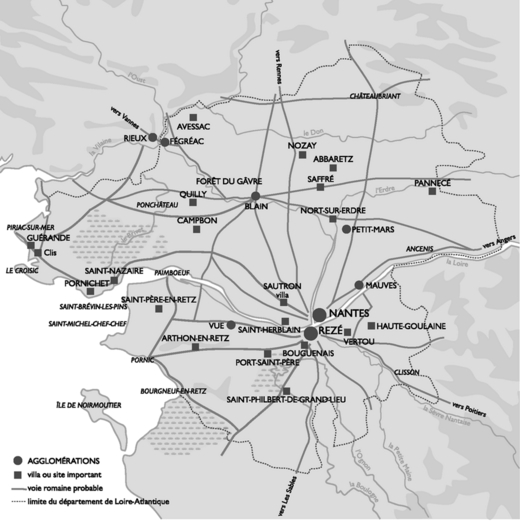

A partir de 500 avant Jésus Christ, l'influence celte se fait sentir sur les territoires de l'unité. Vers 300 avant Jésus Christ, la Loire Atlantique est « romanisée ». Le territoire connaît une période de stabilité (la Pax Romana) et de prospérité : le commerce maritime et fluvial se développe.

A partir de 500 avant Jésus Christ, l'influence celte se fait sentir sur les territoires de l'unité. Vers 300 avant Jésus Christ, la Loire Atlantique est « romanisée ». Le territoire connaît une période de stabilité (la Pax Romana) et de prospérité : le commerce maritime et fluvial se développe.L'unité a une position stratégique en interface entre la Loire et les voies romaines de part et d'autre de la Loire permettant de relier Nantes et Rezé au littoral (et à l'avant port de Nantes lorsque celui-ci ne sera plus en mesure d'accueillir les navires de grand tonnage). Là, le commerce s'organise autour de cet axe et les cités des bords de Loire qu'il traverse se développent peu à peu.

La Loire est ainsi un axe de développement fort pendant l'Antiquité, malgré les difficultés de franchissement, et devient une voie d'échange fluvial et commercial dès le Moyen Age. L'industrie et l'agriculture se développent et le commerce fluvial s'intensifie.

A partir du XVè siècle, les chantiers navals s'installent ainsi sur les rives de la Loire. Le commerce et les transports fluviaux s'intensifient, et atteindront leur apogée avec le commerce triangulaire.

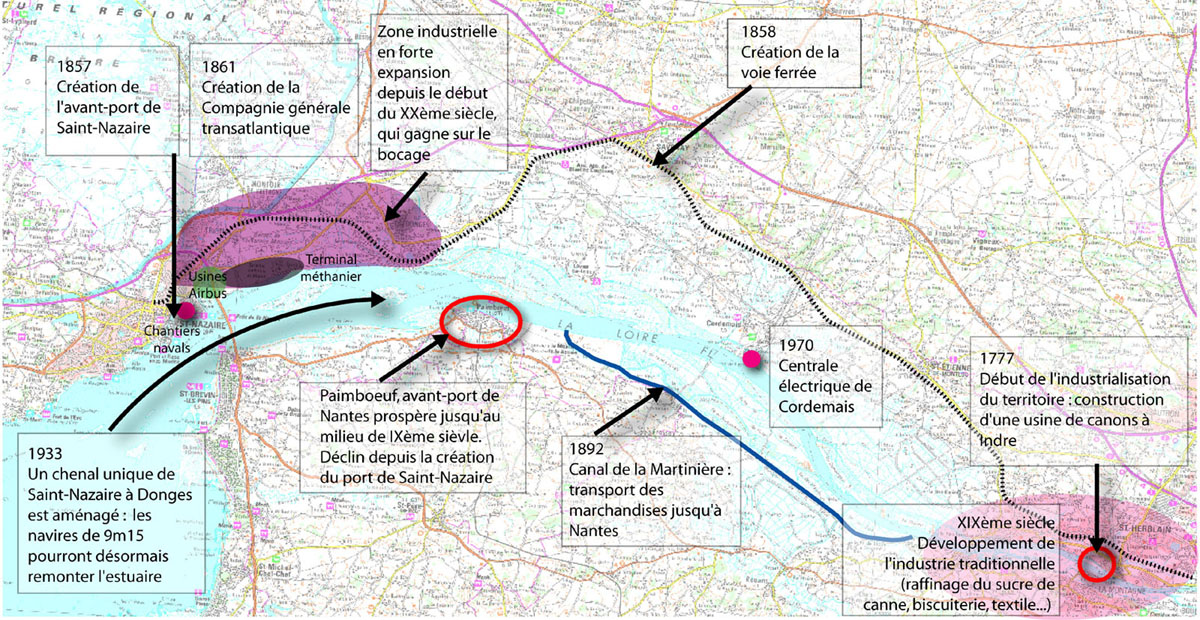

En 1777, Louis XVI décide d'implanter une manufacture à Indret, ce qui marque le début de l'industrialisation de la Basse Loire. Au XIXe siècle, Nantes devient une grande cité industrielle française (notamment suite au commerce triangulaire)

Dès 1820, les secteurs traditionnels se mécanisent, notamment la filière de transformation du sucre étroitement liée au commerce triangulaire, prospère à l'époque. L'arrivée du chemin de fer en 1857 modifie le paysage de l'unité : la ligne a en effet été construite le long de la Loire. Sa présence a permis un renforcement des installations industrielles en bord de Loire. L'industrie se diversifie peu à peu et des usines de biscuiterie et de conserverie voient le jour (LU, Saint Michel, Saupiquet...). Les chantiers navals et les forges se développent progressivement, suivi ensuite par les usines métallurgiques. En l'espace de deux siècles, la Basse Loire devient un espace fortement marqué par la présence industrielle.

Le golf du Tenu (marais de la rive sud de l'estuaire de la Loire) a été très tôt aménagé. Une abbaye fut fondée à Buzay dès 1135. Le canal de Buzay fut creusé au XVIIIé siècle.

Le golf du Tenu (marais de la rive sud de l'estuaire de la Loire) a été très tôt aménagé. Une abbaye fut fondée à Buzay dès 1135. Le canal de Buzay fut creusé au XVIIIé siècle.L'Etat, les négociants, les armateurs nantais et les élus du département s'associèrent afin de creuser le canal maritime de Basse-Loire (ou canal de la Martinière) afin de faciliter la navigation dans l'estuaire encombré d'îles et de bancs de sable. Ouvert à la grande navigation en 1892 (ligne d'eau de 15 Km), le canal sauva le port de Nantes. Il fut fermé à celle-ci en 1913 (draguage du chenal naturel en Loire), mais la batellerie y circulera jusqu'en 1943. Il est fermé à la navigation en 1959.

Le canal et le bassin de La Martinière servirent de cimetière des grands voiliers nantais ou de lieu de stockage de matériel militaire. Il sert aujourd'hui à réguler les niveaux d'eau des marais du golf du Tenu, du bassin de Grandlieu et de la baie de Bourgneuf grâce à sa liaison avec l'Acheneau.

Le canal et le bassin de La Martinière servirent de cimetière des grands voiliers nantais ou de lieu de stockage de matériel militaire. Il sert aujourd'hui à réguler les niveaux d'eau des marais du golf du Tenu, du bassin de Grandlieu et de la baie de Bourgneuf grâce à sa liaison avec l'Acheneau.HABITAT ET ARCHITECTURE

Les sous-sols de l'unité permettent d'extraire du granit et du schiste et de réaliser des enduits à la chaux.

- Les matériaux de construction et de couverture

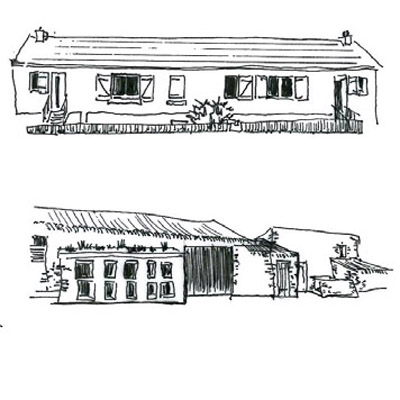

Le matériau de construction traditionnellement utilisé sur le territoire de l'unité est le schiste et la pierre bleue de Nozay. Au sud Loire, sous l'influence du style latin type vendéen (au Sud) les constructions locales font par ailleurs usage de calcaire, granit, grès, ou briques et d'enduits à la chaux.

Les couvertures sont en ardoise et en tuile canal (influence du sud Loire).

- Type d'architecture traditionnelle

L'unité est dominée par le style du pays Nantais, subissant au nord l'influence du style breton et ailleurs, celle du style latin - type vendéen.

L'unité est dominée par le style du pays Nantais, subissant au nord l'influence du style breton et ailleurs, celle du style latin - type vendéen.

On observe sur l'unité des types d'architecture très variés, depuis les longéres des campagnes aux châteaux en passant par l'habitat ouvrier associé aux implantations industrielles.

- Maison contemporaine

Autrefois, les matériaux présents sur place conditionnaient l'architecture et son implantation sur le site, aujourd'hui l'évolution des techniques de construction, ainsi que les nouveaux matériaux préfabriqués sont des moyens efficaces effaçant facilement les contraintes d'autrefois. Les maisons qui émergent sont parfois en rupture totale avec la typologie locale et l'histoire du lieu. Il s'agit plutôt d'une banalisation et d'une répétition des formes déjà vues à l'échelle nationale ou même européenne.

Autrefois, les matériaux présents sur place conditionnaient l'architecture et son implantation sur le site, aujourd'hui l'évolution des techniques de construction, ainsi que les nouveaux matériaux préfabriqués sont des moyens efficaces effaçant facilement les contraintes d'autrefois. Les maisons qui émergent sont parfois en rupture totale avec la typologie locale et l'histoire du lieu. Il s'agit plutôt d'une banalisation et d'une répétition des formes déjà vues à l'échelle nationale ou même européenne.- Bâti hébergeant des activités industrielles et tertiaires

De nouveaux bâtiments avec une imposante volumétrie, souvent parallélépipédique, sont construits à partir de matériaux préfabriqués ou de structures métalliques permettant une certaine souplesse et une évolutivité des constructions.

Quand des activités sont regroupées à l'échelle nationale ou mondiale, les bâtiments portent une même signature extérieure afin d'être facilement reconnu pour les partenariats, les clients ou les utilisateurs. Ainsi, la notion d'une architecture locale est complètement absente de ce type d'architecture.

INFRASTRUCTURE

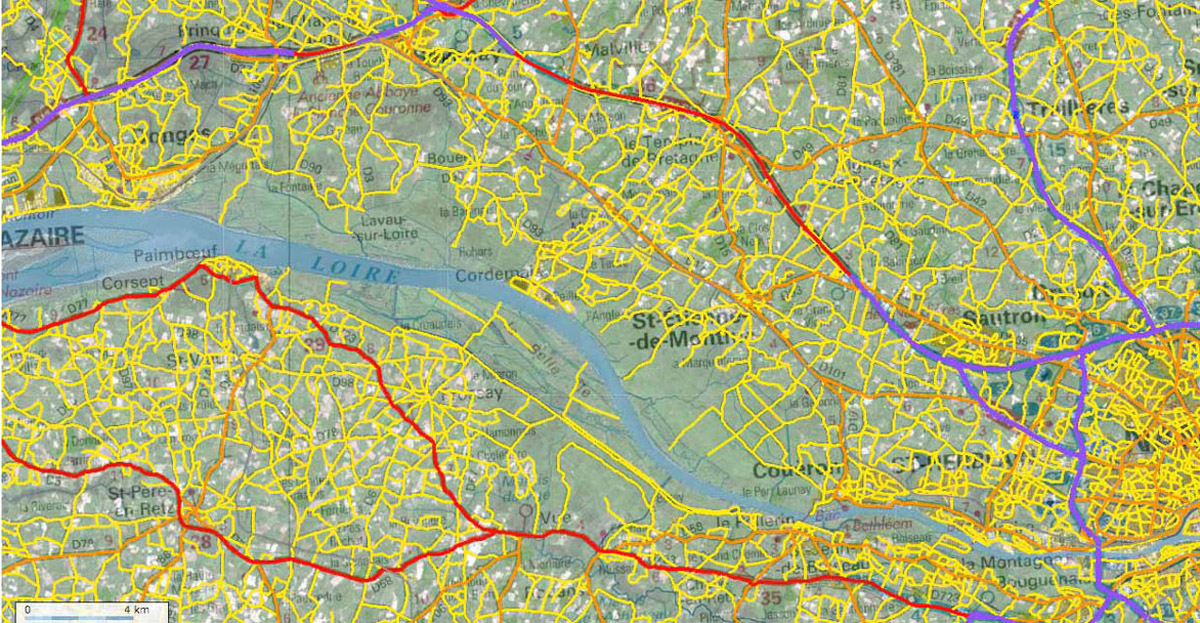

Au nord de l'unité, la voie ferrée structure fortement le paysage. Avec la Loire, elle représente l'axe majeur du développement urbain et industriel du territoire.

Le réseau routier au nord de l'unité est plutôt dense, articulé notamment autour de la RN25 qui suit la crête du sillon de Bretagne. On remarque en revanche, qu'il existe peu de liaisons entre les terres hautes et les terres basses.

Au sud de la Loire, le réseau est beaucoup moins dense et développé.

Globalement, le réseau est très peu développé en fond de vallée et se renforce au niveau des terres hautes.

La centrale électrique implantée à Cordemais est également une infrastructure très marquante sur le territoire de l'unité : volumes, emprise au sol importante, hautes cheminées... Les lignes à haute tension qui rayonnent à partir de la centrale marquent fortement le paysage.

Le canal de Basse-Loire, fermé à la navigation, demeure un paysage emblématique de l'unité. Depuis 1958, le canal est devenu un outil de gestion hydraulique. Par le biais de l'Acheneau et du Tenu, l'eau prise en Loire est redistribuée dans le Falleron, à proximité de Machecoul. En été, il permet ainsi d'irriguer les activités maraîchères et de maintenir le niveau d'eau dans le Marais Breton. Le canal reçoit sur sa rive gauche, outre le canal de Buzay (qui forme le prolongement de l'Acheneau, émissaire du lac de Grandlieu), l'étier du Pavillon servant à la fois à l'exondation et à l'irrigation des prés-marais de Buzay, l'étier de Vue qui occupe l'ancien lit de l'Acheneau et enfin l'étier du Migron. Cet ensemble draine environ 8.000 hectares de marais qui, du fait de leur valeur herbagère, sont à cette époque une des principales richesses de la rive sud du fleuve. Le régime de la vallée de l'Acheneau est rendu indépendant de celui du canal maritime au moyen d'un barrage de 5 vannes situé à Buzay, par lequel on écoule dans le canal les eaux en surabondance de la vallée. Un second barrage de 7 vannes, établi sur le canal aux Champs Neufs, permet d'évacuer en Loire les eaux provenant de l'Acheneau. A chacun de ces barrages est accolée une écluse de petite navigation.

Les ponts et écluses associés aux canaux sont des éléments de paysage et de patrimoine remarquables.

ORGANISATION URBAINE

La spécificité industrielle du territoire implique des repères bâtis contrastés.

Les paysages de l'unité sont marqués par la juxtaposition des paysages urbains et industriels. Les zones industrielles sont situées à proximité immédiate des zones habitées, elles se développent en parallèle, mais sans réelle connexion entre elles.

Les bourgs se sont implantés en fonction des contraintes naturelles : on retrouve sur l'unité un urbanisme insulaire ou de coteau qui s'adapte aux conditions spécifiques des marais et de la Loire.

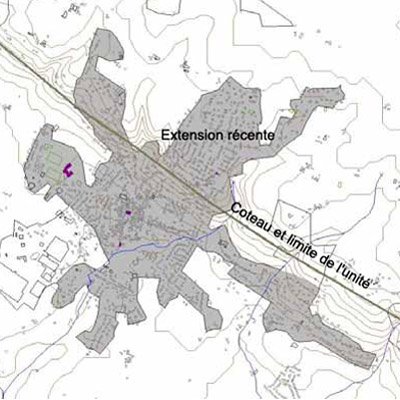

- Bourgs perchés en promontoire sur la vallée ou étagés sur le coteau (Rouans, Saint Etienne de Montluc)

Sur les coteaux, les bourgs se sont formés en promontoires sur la Loire. Leur diffusion a d'abord suivi l'axe de la crête. Face à la pression actuelle, les bourgs se développent également dans la pente, jusqu'à atteindre parfois le pied du coteau.

Saint Etienne de Montluc est un bourg implanté en pied de coteau. L'urbanisation est remontée progressivement le long du coteau et a dépassé la crête du sillon de Bretagne (unité Bocage suspendu du Sillon de Bretagne). Les surfaces artificialisées gagnent du terrain sur les territoires agro-naturels.

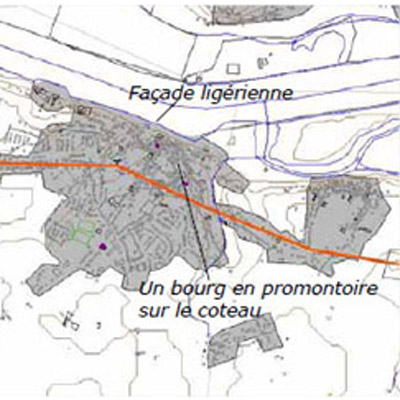

- Présence de bourgs insulaires au cœur du marais (Lavau-sur-Loire, Le Migron, Vue) ou en bord de Loire (Indre)

D'autres bourgs se sont implantés sur les rives de la Loire. Ils prennent souvent une forme en amande et s'organisent à la manière d'un bourg insulaire, schéma typique des paysages ligériens. Les terres basses de l'unité sont souvent constituées de marais inondables. L'implantation du bâti a donc dû s'adapter à la topographie en se développant autour d'un promontoire, ce qui explique cette perception d'îles urbanisées.

Indre est une commune complexe. Basse Indre est implantée sur un promontoire : ses rues en pente descendent jusqu'au port et au bac. Le bourg présente une urbanisation en forme d'amande typique des bourgs ligériens. Au-delà de l'enveloppe en amande du bourg se développent des zones pavillonnaires et des zones industrielles juxtaposées les unes aux autres.

- Bourg s'étageant sur le coteau avec un port sur la Loire

Certains bourgs comme Cordemais se sont développés sur les terres hautes, tout en disposant d'un port et de hameaux sur les terres basses.

Malgré tout, les ruptures entre les terres hautes et les terres basses sont fortes et les liaisons entre ces deux entités encore peu nombreuses.

- Bourgs avec quais sur la Loire (Couëron, Le Pellerin)

Concernant les bourgs rivulaires, leur diffusion s'effectue progressivement autour du bourg historique et des hameaux.

Le Pellerin, en bord de Loire, présente une partie haute et une partie basse, sur laquelle se trouve un bac.

ANALYSE STRUCTURELLE

Economie

L'unité a été fortement transformée par l'activité portuaire et le commerce fluvial.

L'activité industrielle est très fortement présente. On retrouve le secteur de la défense (Indret), de l'agroalimentaire, de la chimie et de l'énergie (Cordemais)...

Les infrastructures dédiées à la production et à la distribution de l'énergie, celles dédiées à l'activité industrielle créent des repères majeurs sur la Loire.

Ces repères industriels et leur verticalité créent un jeu de contraste avec l'environnement agro naturel des prairies inondables, paysage horizontal.

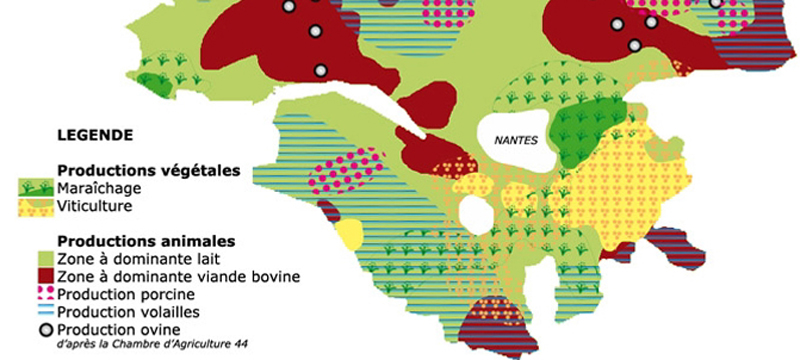

Agriculture

La surface agricole utile (SAU) tend à diminuer au sein de l'unité. L'activité traditionnelle d'élevage notamment de bovins, se maintient néanmoins et continue à offrir de nombreux emplois. On assiste également à un développement du maraîchage sur les rives sud de l'unité, qui sont moins industrialisées.

Tourisme

On retrouve sur l'unité, une activité du type tourisme « de charme », avec des activités de plaisance et des réserves naturelles et ornithologiques.

Certaines manifestations ont dynamisé la découverte de ces espaces autrefois méconnus.

Des initiatives sont cependant prises afin d'inciter à la découverte du patrimoine industriel. C'est notamment le cas de celle nommée "visitez nos entreprises" qui propose des visites des infrastructures industrielles remarquables de l'unité.

L'offre hôtelière demeure assez pauvre.

Les énergies

L'éolien représente un fort potentiel sur le secteur, qui est cependant d'une grande sensibilité paysagère.

La centrale thermique du Cordemais crée un repère fort dans le paysage.

ANALYSE SENSORIELLE

Des changements de luminosité au cours de la journée ou encore des alternances des saisons, les jeux de lumière, particulièrement exceptionnels, ont inspiré de nombreux artistes. Pour ce qui est du toucher, végétal et minéral s’entremêlent au bord de l’eau pour former ce qui semble être des îles urbanisées.