Tendances, évolutions

Développement urbain

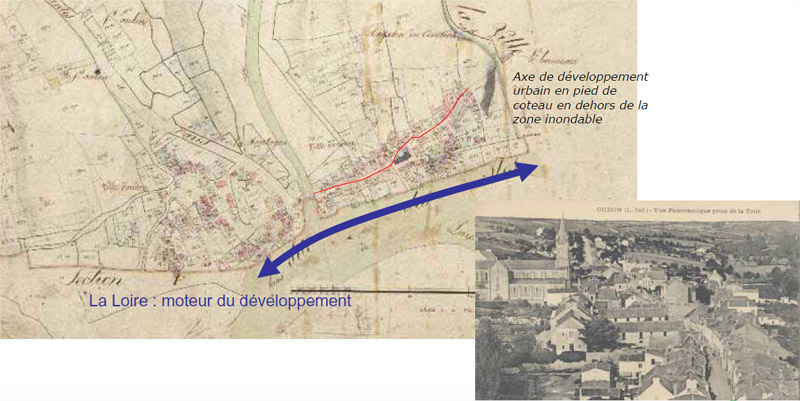

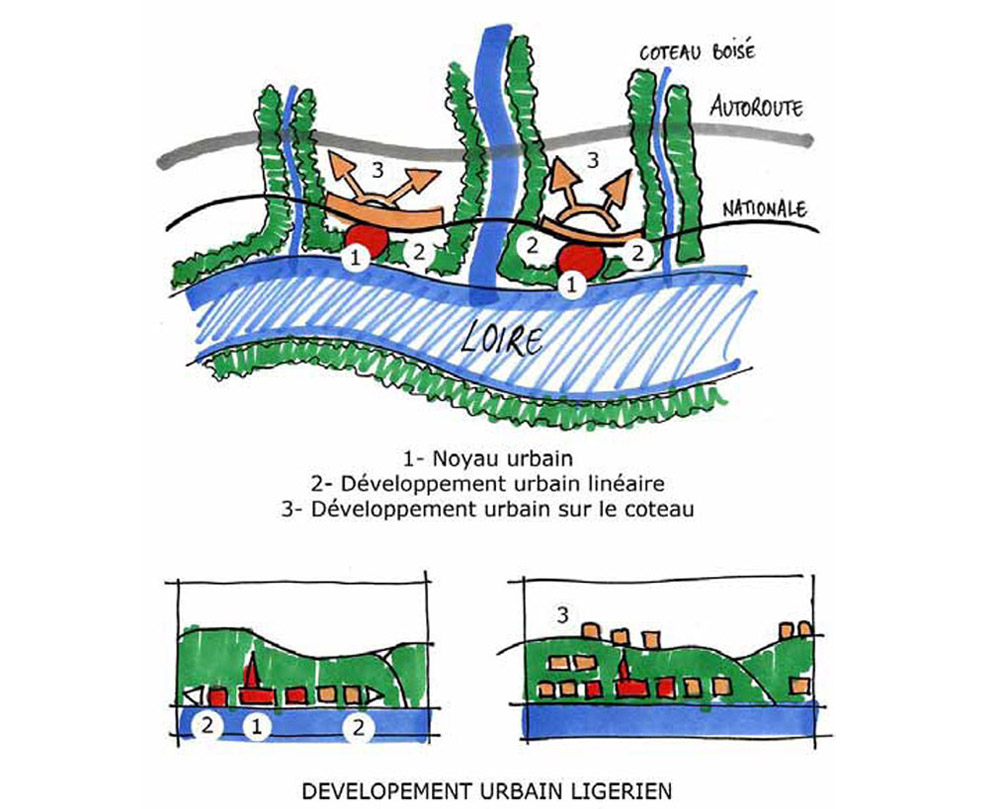

Les pôles majeurs de l'unité tels Le Cellier ou Oudon ont connu un développement en deux temps à partir des noyaux urbains d'origine, avec d'une part un développement urbain linéaire le long de la nationale, puis un développement sur les coteaux vers le Nord en direction de l'A11.

Les extensions urbaines se traduisent le plus souvent par des lotissements composés de maisons individuelles. Ces maisons entourées de jardins et en retrait des voies contrastent fortement avec les groupements de l'habitat traditionnel comme les centres bourgs ou les hameaux.

Cette urbanisation consommatrice d'espace se situe en continuité des bourgs et hameaux préexistants, aux franges urbaines marquantes dans le paysage. On observe notamment un développement sur les crêtes des vallons secondaires (exemple du val du Havre au niveau d'Oudon).

Oudon

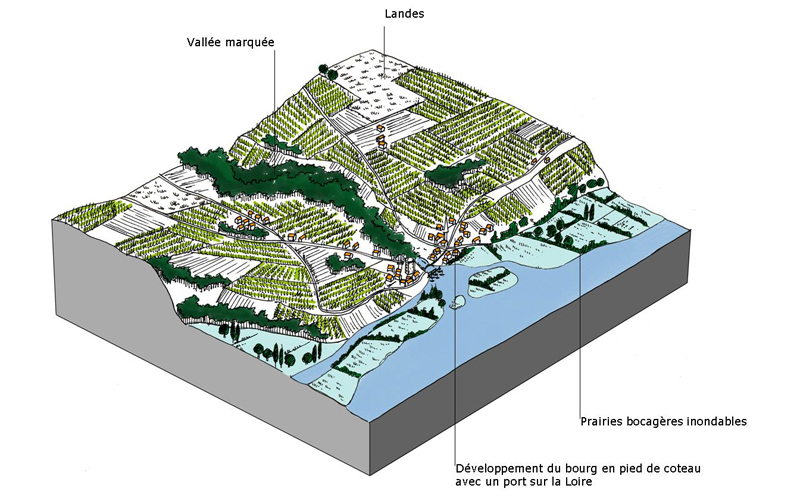

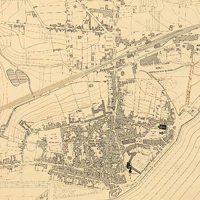

En 846, Nominoé Duc de Bretagne bâtit un château à Oudon. Le bourg se développe ensuite parallèlement à la Loire, face au bourg de Champtoceaux qui se développe sur l'autre rive de la Loire. Il possède un port sur la Loire.

Au XIXème siècle, le bourg ligérien s'est développé de part et d'autre du Hâvre (vallée secondaire). Les coteaux sont occupés par la viticulture et des landes.

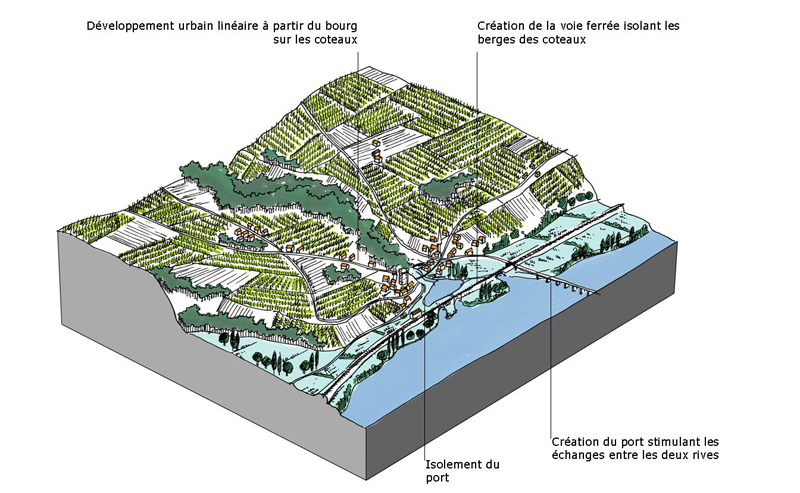

La création de la voie ferrée au XIXè isole les berges des coteaux, et plus particulièrement le port, désormais coupé du bourg.

La création de la voie ferrée au XIXè isole les berges des coteaux, et plus particulièrement le port, désormais coupé du bourg.

La création du pont stimule les échanges entre les deux rives de la Loire. Au début du XXème siècle, on commence à observer un développement urbain linéaire à partir du bourg sur les coteaux. Les Landes ont alors disparu.

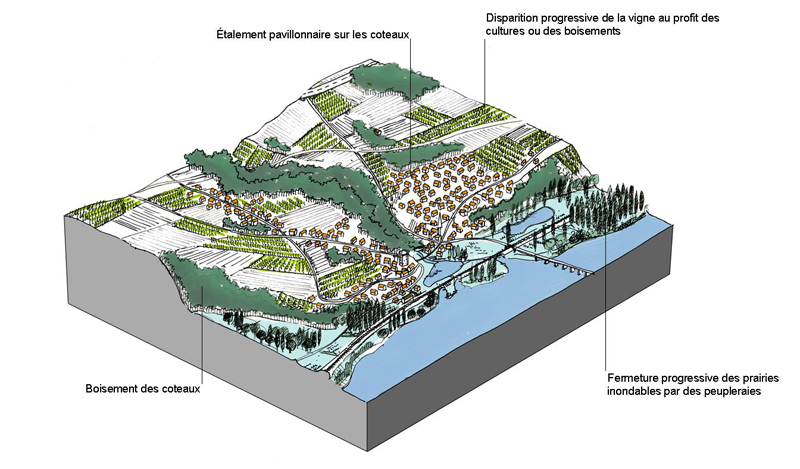

Depuis, l'extension urbaine sur les coteaux le long des axes viaires se poursuit. L'implantation des constructions s'effectue en fonction du relief du coteau, le bourg ligérien linéaire se transforme en bourg étagé. Le développement est assez rapide et se traduit par l'apparition de poches urbaines à caractère résidentiel, souvent peu connectées à la trame urbaine existante (voies en impasse).

Le paysage de la commune évolue en parallèle : on assiste à une disparition progressive de la vigne au profit des cultures ou des boisements. Les prairies inondables sont par ailleurs plantées de peupliers, qui ferment progressivement les paysages.

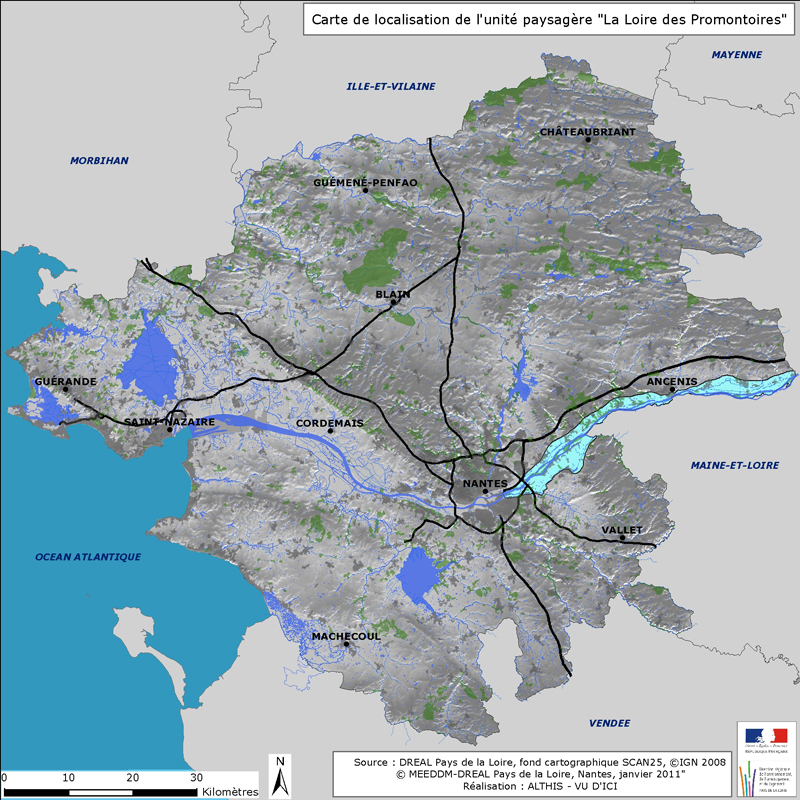

Ancenis

La ville s'est étendue le long de la Loire, dans un endroit dépourvu d'îles. Les voies qui traversent la ville suivent principalement deux axes : l'axe de la Loire (axe Est/Ouest), et un axe Nord-Sud de rayonnement vers les villages voisins.

La carte de Cassini montre l'orientation privilégiée du domaine viticole sur les coteaux nord de la Loire. Le dessin des coteaux souligne l'importance du réseau hydrographique et des zones humides : marais, prés pâturés. La structure géométrique du domaine de la Guere apparaît clairement.

Plus au nord, la lande se développe sur les plateaux. Les abords des ruisseaux sont assez dégagés, ce qui témoigne d'une implantation privilégiée des fermes et des hameaux.

Le cadastre de 1856 et la carte de localisation des vignobles de 1852 témoignent de l'importance du domaine viticole aux abords de la ville d'Ancenis, principalement sur les coteaux de la Loire (orienté au sud). Quelques domaines s'étalent le long des affluents de la Loire. De grands prés mouillés et des marais longent les affluents de la Loire, avec pour effet l'inconstructibilité des terres. De nombreux chemins permettent de sillonner le territoire. En revanche, peu de boisements sont à remarquer, hormis sur le domaine du château de la Guere. Le reste sert essentiellement à la culture (élevage principalement).

Le cadastre de 1856 et la carte de localisation des vignobles de 1852 témoignent de l'importance du domaine viticole aux abords de la ville d'Ancenis, principalement sur les coteaux de la Loire (orienté au sud). Quelques domaines s'étalent le long des affluents de la Loire. De grands prés mouillés et des marais longent les affluents de la Loire, avec pour effet l'inconstructibilité des terres. De nombreux chemins permettent de sillonner le territoire. En revanche, peu de boisements sont à remarquer, hormis sur le domaine du château de la Guere. Le reste sert essentiellement à la culture (élevage principalement).

Dans les années 50, les nouvelles constructions se massent le long des axes principaux, c'est-à-dire vers le Nord. L'emprise sur le territoire est plus diffuse. La Loire, autrefois passage privilégié pour le transport et la communication, est délaissée au profit de la route nationale qui relie Angers et Nantes.

Les cartes postales récentes montrent un paysage ouvert avec quelques linéaires boisés très structurés, qui semble s'ouvrir davantage au fur et à mesure qu'on s'éloigne du village. Les bords de Loire sont pâturés, les haies sont entretenues en têtard et délimitent des parcelles agricoles très géométriques. Les abords du bourg sont occupés par des vergers.

Les photos et plans récents montrent que le territoire a subi de profondes mutations depuis les années 50. Hormis le cœur historique, l'espace urbain forme une trame discontinue qui suit les axes routiers principaux : la construction de l'autoroute A11 a orienté le développement de la ville vers le Nord, et favorisé la déconnexion de celle-ci à la Loire, tandis qu'un étalement Est/Ouest prononcé suit la N 23. Un espace industriel et commercial s'est formé à l'est de la ville, selon un axe Nord/Sud.

Le bocage tend à disparaître à grande vitesse, au profit de l'élargissement des parcelles. Ce constat est plus important au fur et à mesure qu'on s'éloigne des zones construites et des vallées pour aller sur le plateau. Les remembrements des années 1968 ont participé à la disparition progressive de haies, comme l'indique le cadastre de 1969 de Mésanger/Pouillé-les-Côteaux.

Changement du type d'architecture

La nouvelle typologie, s'inspirant de formes architecturales contemporaines, crée un nouveau langage architectural qui, malheureusement, ne correspond plus à l'architecture vernaculaire. Il s'agit plutôt d'une banalisation et d'une répétition des formes déjà vues à l'échelle nationale ou même européenne.

L'habitat traditionnel associant une unité d'habitation, des dépendances et comportant une ou plusieurs caves est désormais remplacé par une maison individuelle accompagnée d'un garage.

Infrastructures

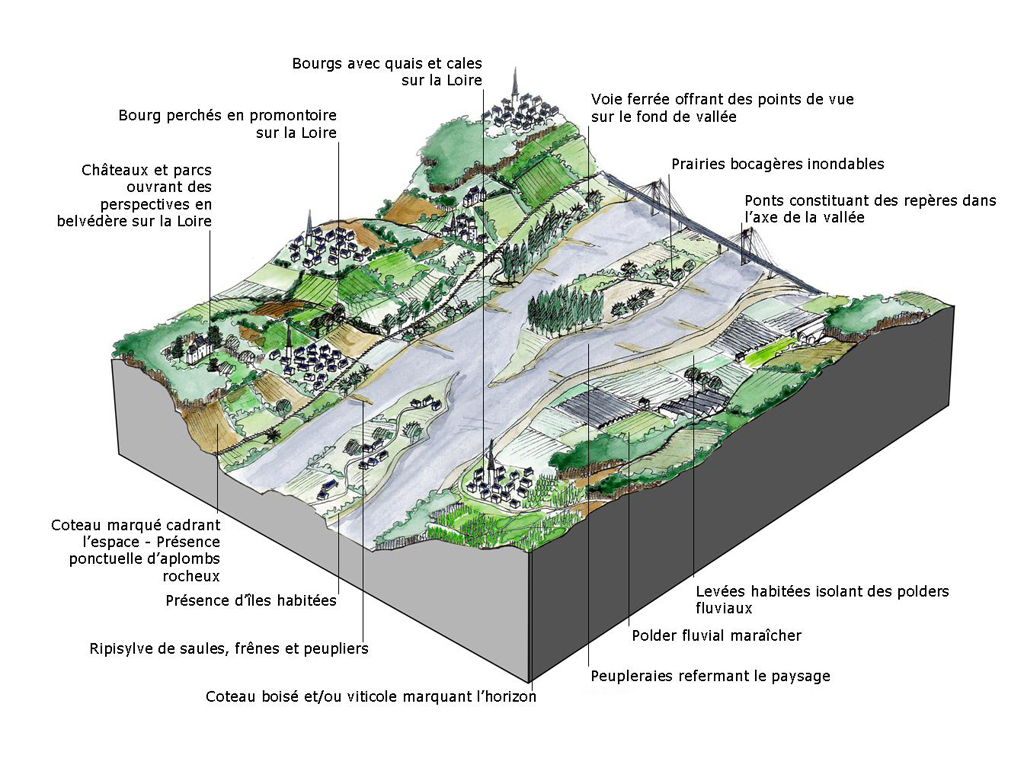

L'unité paysagère de la Loire des promontoires est très marquée par les réseaux de transports. La voie ferrée tout d'abord, bien que réel moteur de l'économie et du développement du territoire, crée une véritable rupture dans le paysage sur la rive nord de la Loire. En effet, il est très difficile de traverser la voie, afin de rejoindre la Loire, malgré les quelques franchissements existants (tunnels ou passerelles). La voie ferrée a ainsi isolé certains ports de leur bourg.

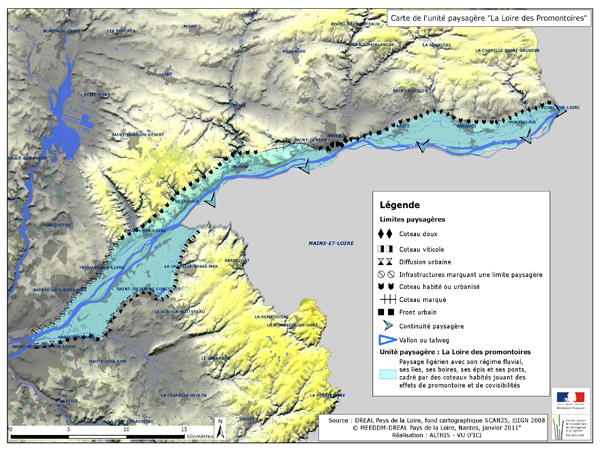

L'unité paysagère de la Loire des promontoires est très marquée par les réseaux de transports. La voie ferrée tout d'abord, bien que réel moteur de l'économie et du développement du territoire, crée une véritable rupture dans le paysage sur la rive nord de la Loire. En effet, il est très difficile de traverser la voie, afin de rejoindre la Loire, malgré les quelques franchissements existants (tunnels ou passerelles). La voie ferrée a ainsi isolé certains ports de leur bourg. Le réseau routier est très développé, notamment au nord de l'unité. L'influence de l'autoroute A11 est très présente, bien que celle-ci soit en dehors des limites de l'unité. La nationale 23 a une influence majeure : les premiers développements linéaires se sont structurés à ses abords, avant que l'urbanisation ne se rapproche encore de l'A11. Très empruntée aujourd'hui pour des déplacements à l'échelle locale, elle est véritablement l'axe structurant de l'unité puisqu'elle relie les pôles urbains principaux de l'unité (Ancenis, Oudon, Mauves) à l'agglomération nantaise.

Le réseau routier est très développé, notamment au nord de l'unité. L'influence de l'autoroute A11 est très présente, bien que celle-ci soit en dehors des limites de l'unité. La nationale 23 a une influence majeure : les premiers développements linéaires se sont structurés à ses abords, avant que l'urbanisation ne se rapproche encore de l'A11. Très empruntée aujourd'hui pour des déplacements à l'échelle locale, elle est véritablement l'axe structurant de l'unité puisqu'elle relie les pôles urbains principaux de l'unité (Ancenis, Oudon, Mauves) à l'agglomération nantaise.Axe de communication générant un développement linéaire du bâti

En recherche d'accessibilité, des activités ainsi que des habitations s'insèrent à proximité des axes routiers, créant des formes linéaires et imposant ainsi de nouvelles règles d'organisation spatiale en rupture avec les formes traditionnelles.

Projets de réaménagement des infrastructures existantes

Les voies de circulation sont confrontées à une augmentation générale du trafic. Elles prennent une importance de plus en plus grande, aussi bien en termes de surface qu'en termes d'impact visuel.

Voies réaménagées mal intégrées au paysage

Les voies ont souvent des aménagements propres sur l'emprise routière qui créent un paysage linéaire avec un mobilier propre (dispositifs anti-bruits, glissières, lampadaires, des merlons paysagers qui masquent le paysage) qui s'opposent à l'environnement dans lequel elles sont implantées.

Développement des réseaux pour les extensions urbaines

Les extensions urbaines impliquent la construction de nouvelles infrastructures afin d'accorder le nouveau tissu bâti aux réseaux : routier, électrique, d'eau, d'assainissement ou téléphonique. Quand les voies traversent les bourgs et les villages, elles sont confrontées aux tissus urbains existants qui sont souvent peu appropriés à une telle utilisation de la voiture et à un partage modal entre différents usagers (piétons, vélos, voitures, poids lourds...)

Agriculture

Les coteaux viticoles ont été relativement préservés au sud de l'unité et de nombreux domaines viticoles et châteaux sont encore présents.

Le maraîchage est de plus en plus présent au sein de l'unité. De véritables champs de plastiques apparaissent plus particulièrement à l'ouest de l'unité, sur les polders des rives de la Loire.

Par ailleurs, à l'image de ce que l'on observe à Oudon, le paysage se referme du fait du développement de la populiculture (peupliers).

On constate aussi la fermeture des paysages de prairies bocagères, du fait du développement des bois et des forêts qui gagnent du terrain sur les terres traditionnellement vouées à l'agriculture.

Economie / tourisme

Le tourisme de l'unité est de plus en plus développé. L'offre hôtelière augmente et se diversifie : on trouve désormais au sein de l'unité aussi bien une offre d'hôtellerie d'affaire que de tourisme de charme, tel que des gîtes ruraux et des chambres d'hôte. Les châteaux des domaines viticoles ainsi que le vaste patrimoine de l'unité attire chaque année plus de touristes. Parallèlement, des initiatives telles que le festival "Les Rencontres du Fleuves" contribuent au développement du tourisme de l'unité.