Prospective, enjeux

Enjeux liés aux infrastructures et déplacements

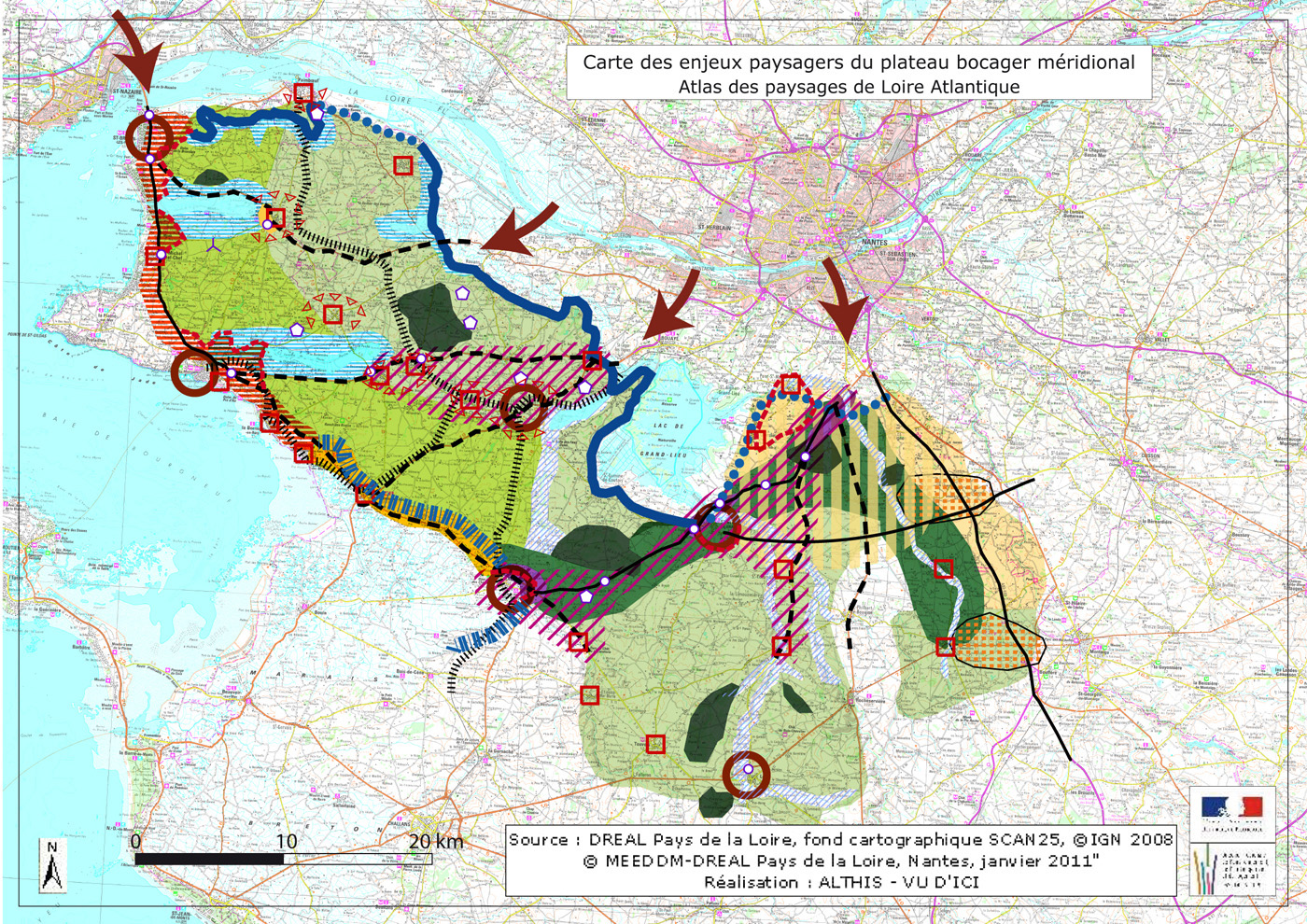

Les projets de mise à 2x2 voies de la D751, et le renforcement D13 entre Pornic et Léger de même que le projet envisagé dans les documents de planification de la réouverture de la Ligne Saint-Hilaire de Chaléons - Paimboeuf constituent un enjeu important en tant que vecteur de développements futurs.

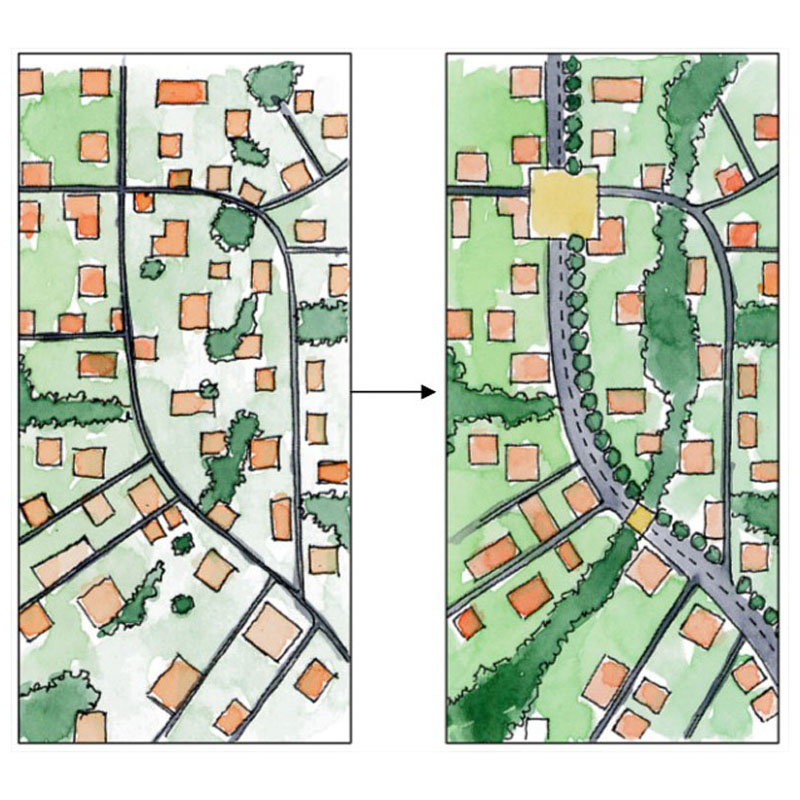

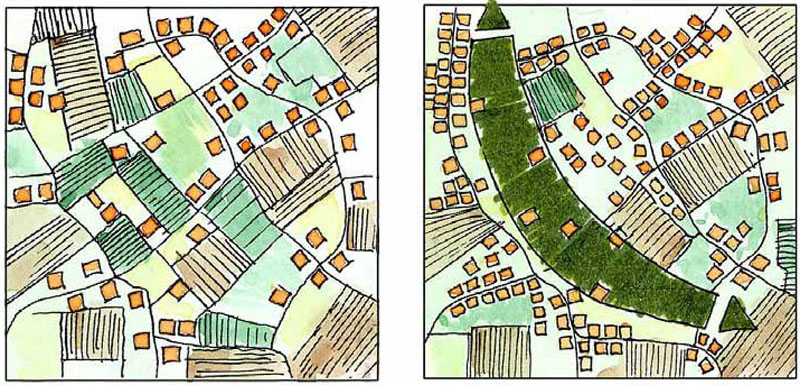

Les projets de mise à 2x2 voies de la D751, et le renforcement D13 entre Pornic et Léger de même que le projet envisagé dans les documents de planification de la réouverture de la Ligne Saint-Hilaire de Chaléons - Paimboeuf constituent un enjeu important en tant que vecteur de développements futurs.Les développements urbains le long des voies méritent d'être davantage structurés, à travers une meilleure hiérarchisation du statut des voiries. Dans un souci de recherche de cohérence des enveloppes urbaines il serait important de combler les dents creuses. Ainsi le mitage de l'espace pourrait-il être limité en contraignant les développements autour des sites dont la mutation est déjà largement amorcée.

Le manque de hiérarchie des voies des extensions récentes et les opérations en impasses recoupe 4 enjeux :

- L'économie de l'espace et l'imperméabilisation des sols (le linéaire de voirie n'est pas optimisé),

- La lisibilité du paysage et du fonctionnement urbain,

- La poursuite de l'urbanisation future, qui ne peut pas se greffer sur l'existant et retrouver des continuités,

- La saturation des voies interquartiers, peu nombreuses.

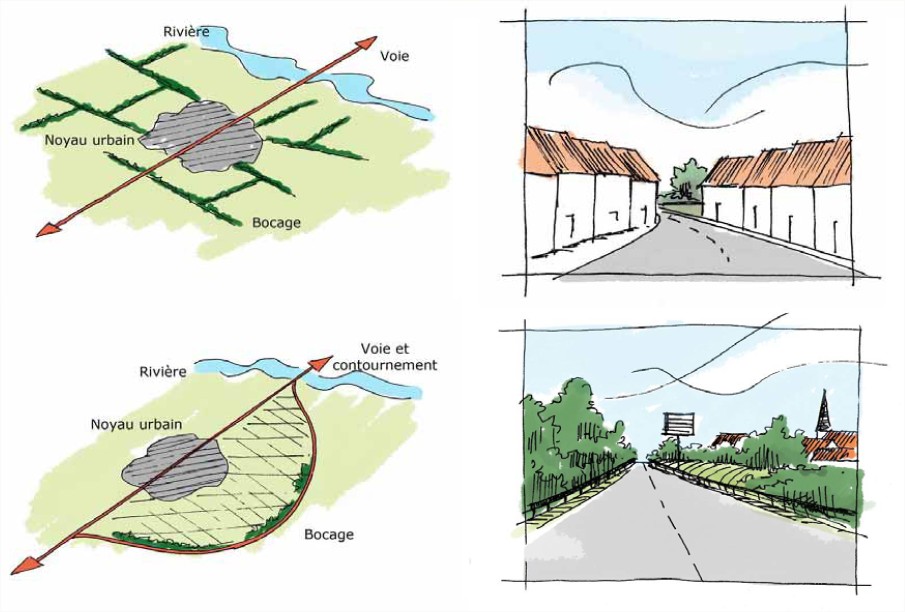

Les développements linéaires posent globalement la question du traitement des franges et des limites : comment repérer où commence l'urbain et le rural dans un espace dont les axes de pénétrations sont colonisés progressivement par le périurbain ?

L'enjeu est ainsi globalement de mieux définir les franges urbaines dans le paysage, en étudiant l'insertion des nouvelles extensions au cas par cas.

Les enjeux liés au mode d'habiter

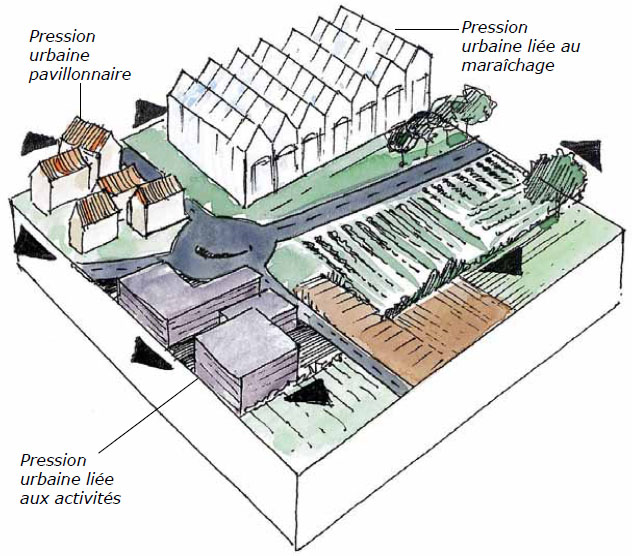

L'unité connaît une évolution des paysages particulièrement forte et multiforme (habitat, activités, serres...) aux abords des axes routiers, rendant les paysages environnants très difficilement perceptibles (volumes importants). Il s'agit de maîtriser et structurer ces développements à l'avenir.

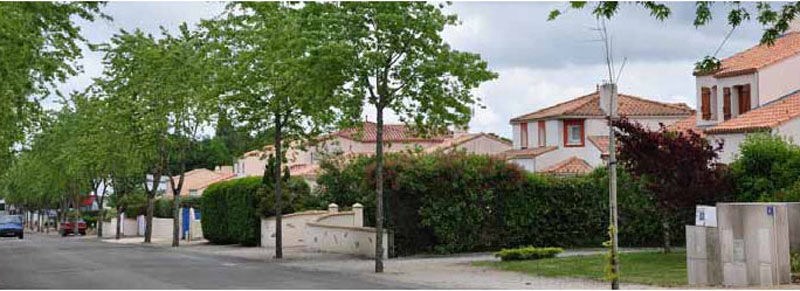

L'unité connaît une évolution des paysages particulièrement forte et multiforme (habitat, activités, serres...) aux abords des axes routiers, rendant les paysages environnants très difficilement perceptibles (volumes importants). Il s'agit de maîtriser et structurer ces développements à l'avenir.Les nouveaux lotissements résidentiels sont très consommateurs en espace, et participent fortement au mitage de territoire et à l'étalement urbain, ce qui conduit à une perte de lisibilité des éléments identitaires du paysage (bocage traditionnel...).

Ce mode d'urbanisation se greffe sur les structures urbaines traditionnelles sans tenir compte de leurs spécificités, banalisant ainsi l'espace urbain, mais aussi les lisères entre ville et campagne. L'habitat diffus monofonctionnel est aussi générateur de déplacements et de nouvelles voiries, augmentant la place de l'automobile dans le paysage. L'enjeu est donc d'optimiser le linéaire de voirie en se greffant davantage sur la trame existante, de favoriser la mixité des fonctions, de traiter les lisières et d'adapter les constructions au contexte local (topographie, matériaux, couleurs, modénature).

Dans le choix et le traitement des extensions résidentielles, l'enjeu est de préserver les structures bocagères et d'accompagner les projets d'un volet insertion paysagère. On pourra retrouver au sein des projets certains éléments des structures traditionnelles :

Dans le choix et le traitement des extensions résidentielles, l'enjeu est de préserver les structures bocagères et d'accompagner les projets d'un volet insertion paysagère. On pourra retrouver au sein des projets certains éléments des structures traditionnelles : - Intégration architecturale (matériaux et couleurs respectueuses du style du pays de Retz),

- Introduction de repères,

- Espaces publics de qualité.

La recherche d'un développement durable devrait toujours commencer par la recomposition du tissu pavillonnaire existant avec même d'envisager la naissance de nouveaux écoquartiers.

L'unité compte plusieurs bourgs dont les évolutions récentes ont été orientées par la création d'une voie de contournement (Legé, Saint-Père-en-Retz...). La lisibilité du paysage s'en trouve profondément modifiée car c'est le langage routier qui prédomine (merlons...), tandis que la route ne donne à voir que les franges d'extensions récentes, souvent peu qualifiées. Le bocage est lui aussi profondément transformé, tandis que les développements urbains rejoignent peu à peu la voie de contournement, voire la dépassent (ce qui pose de nombreux problèmes en terme de sécurité des traversées, et participe à une banalisation accentuée du paysage.

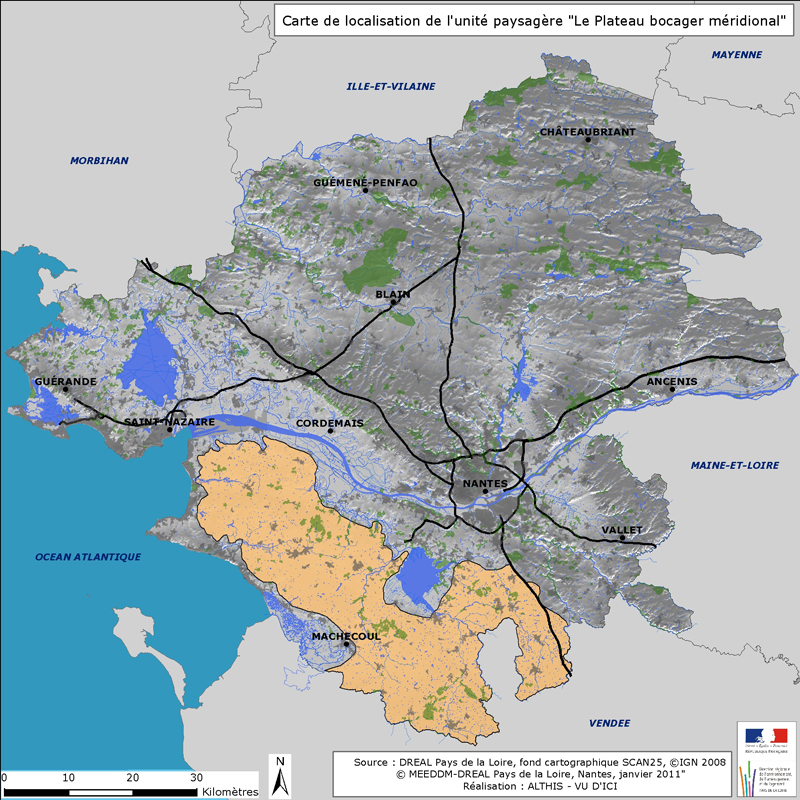

Au Nord-Est, l'unité subit la pression de l'agglomération nantaise, dans le prolongement de ce qui peut être observé sur la couronne viticole composite.

Sur les secteurs pavillonnaires ni véritablement ruraux, ni urbains, il faut chercher à recomposer les espaces situés l’intérieur des enveloppes déjà urbanisées avant d'envisager tout nouvelle extension urbaine. Il s'agit de favoriser une hiérarchisation des voies (repérage), une diversité de densités urbaines en relation avec les réseaux de transports, une mixité fonctionnelle et des coupures vertes. L'objectif est de poser la question de la création de quartier urbain à partir du tissu pavillonnaire existant.

Sur les zones rurales ayant subi une forte pression urbaine linéaire, l'enjeu est de parvenir à une meilleure structuration des développements à venir (soit pour retrouver un paysage agricole cohérent soit pour développer un vrai tissu urbain identitaire).

Sur les zones rurales ayant subi une forte pression urbaine linéaire, l'enjeu est de parvenir à une meilleure structuration des développements à venir (soit pour retrouver un paysage agricole cohérent soit pour développer un vrai tissu urbain identitaire).Certains secteurs ruraux présentent déjà des signes visibles d'évolution, d'autres apparaissent comme des territoires de projets, notamment susceptibles de subir une mutation du paysage. L'enjeu est sur ces espaces de mener des réflexions pour une structuration sur le long terme qui permettent d'éviter la banalisation des paysages.

Enjeux liés à la topographie et aux espaces naturels

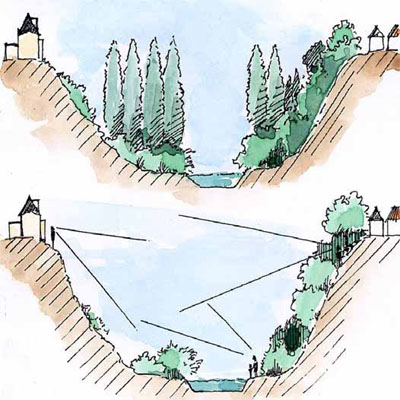

Le patrimoine naturel et bâti pourrait être rendu davantage lisible, notamment à travers la valorisation des effets de belvédère sur les vallées, dont les paysages ont actuellement tendance à se refermer.

Le patrimoine naturel et bâti pourrait être rendu davantage lisible, notamment à travers la valorisation des effets de belvédère sur les vallées, dont les paysages ont actuellement tendance à se refermer.Enjeux liés aux activités économiques

Globalement, il s'agira de mieux rationaliser la création de l'offre d’accueil pour les entreprises en favorisant une implantation sur les zones existantes avant de projeter l'aménagement de nouvelles zones.

Les zones d'activités bordant les grandes infrastructures méritent un travail de restructuration et d'intégration paysagère. Ce travail sur les zones existantes devrait être mené de façon prioritaire. Les éventuelles implantations futures gagneraient à être pensées en amont en fonction de leur impact sur la perception des paysages depuis la route.

Enjeux liés à l'espace agricole

Il s'agit globalement de contrer la perte de lisibilité des formes traditionnelles (hameaux, bocages, boisements) en limitant le phénomène de mitage et l'enclavement d'espaces agricoles périurbains.

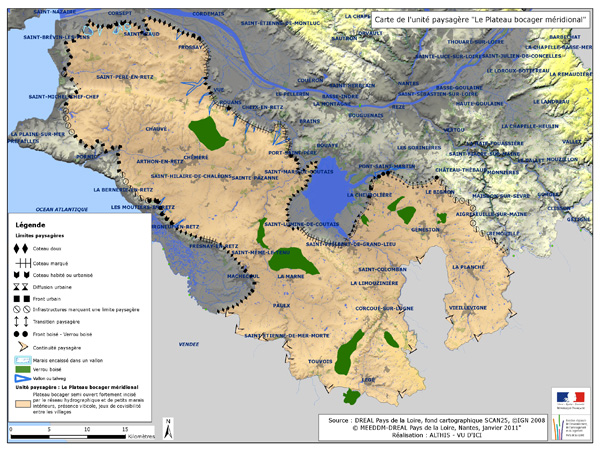

Plus spécifiquement, on observe des zones de mutation importantes, notamment aux abords de l'axe Granlieu-Machecoul et de l'Ognon, impliquant une perte de lisibilité paysagère que seule une action forte de structuration du paysage de maraîchage permettrait de restaurer.

Plus spécifiquement, on observe des zones de mutation importantes, notamment aux abords de l'axe Granlieu-Machecoul et de l'Ognon, impliquant une perte de lisibilité paysagère que seule une action forte de structuration du paysage de maraîchage permettrait de restaurer.L'atlas identifie une zone de recomposition à l'est, où l'enjeu est de maintenir des espaces de respiration et de limiter la pression urbaine, notamment le long des axes viaires majeurs.

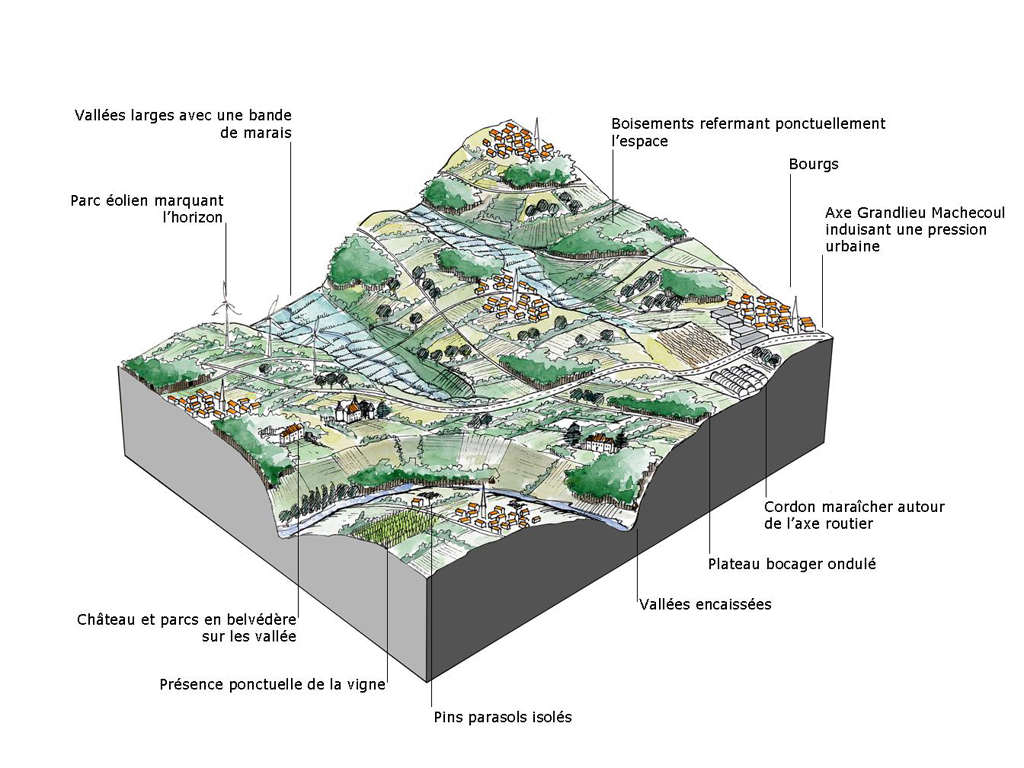

- A l'ouest un paysage d'alternance entre pâtures bocagères en fond de vallon et plateaux semi-bocagers de polyculture élevage et crêtes boisées ;

- Au centre et à l'Est un paysage bocager semi ouvert à renforcer.