Description

LES COMPOSANTES PHYSIQUES IDENTITAIRES

Une histoire géologique fondatrice d'un paysage orienté

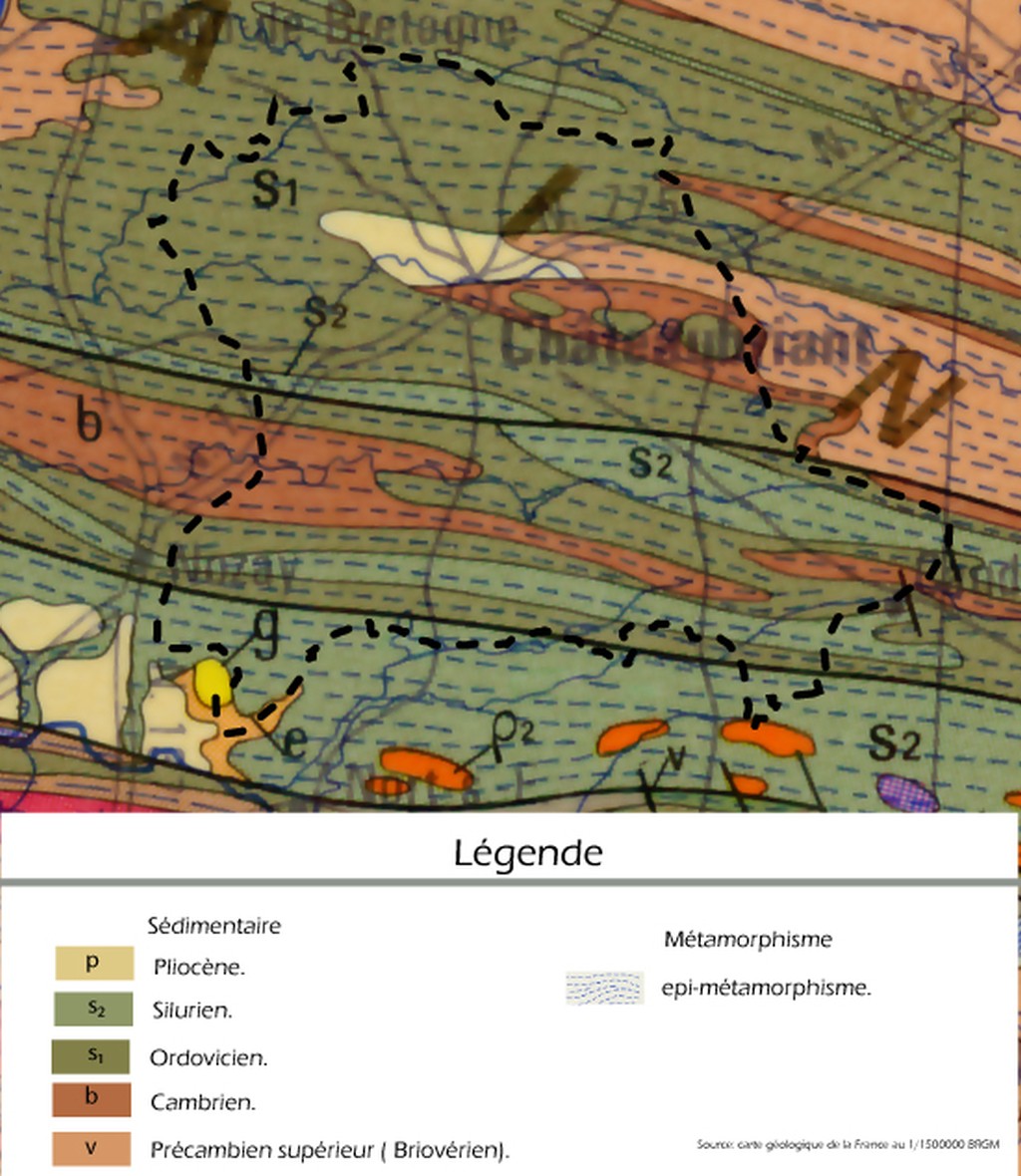

La présence d'un socle précambrien renvoie à des épisodes très anciens de l'histoire géologique qui remontent à plus de 600 millions d'années. A cette époque, l'atlantique n'existait pas et la région qui correspond aujourd'hui à la Bretagne était dans une période importante d'orogenèse (formation de massif montagneux).

Ainsi se met en place une véritable "cordillère ligérienne" qui, bien qu'elle soit totalement érodée, laisse transparaître aujourd'hui ses racines clairement orientées est/ouest. Les épisodes de transgression marine ultérieurs, notamment à l'Ordovicien (- 450 millions d'années), ont amené les grès avec des intercalations de minerais de fer dont l'exploitation va marquer beaucoup plus tard le paysage. La formation des Alpes va faire rejouer ce vieux socle en le fracturant sur des directions nord-ouest/sud-est, les failles vont ainsi réaccentuer les racines des vieux plis et l'érosion va redessiner progressivement les reliefs.

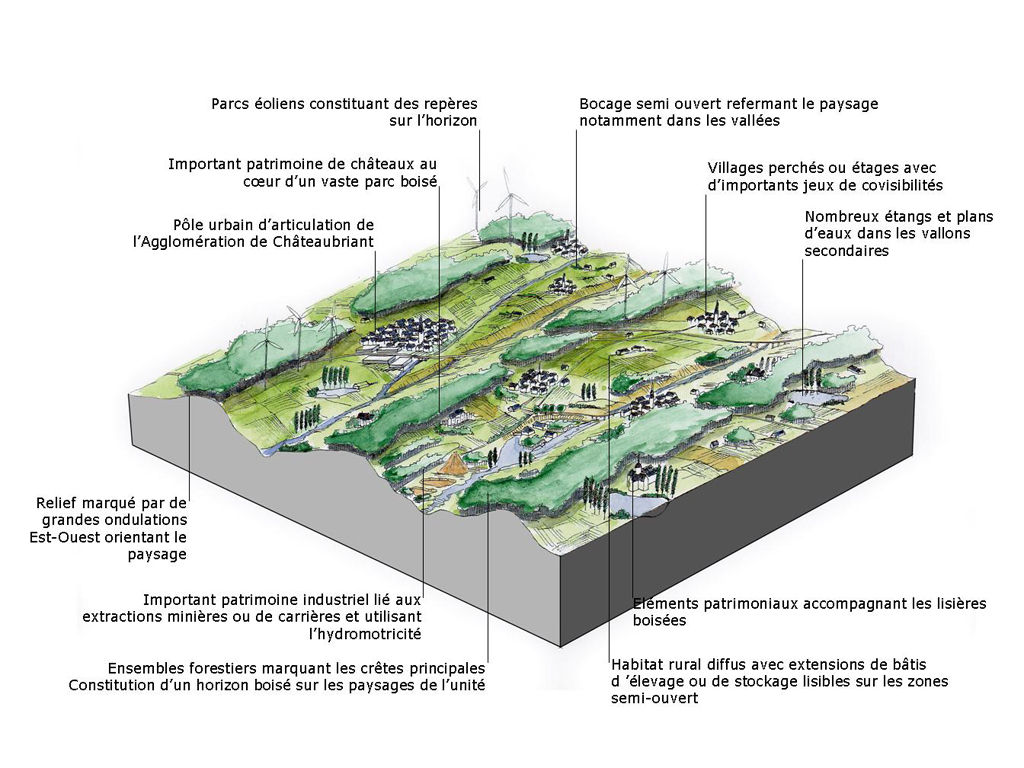

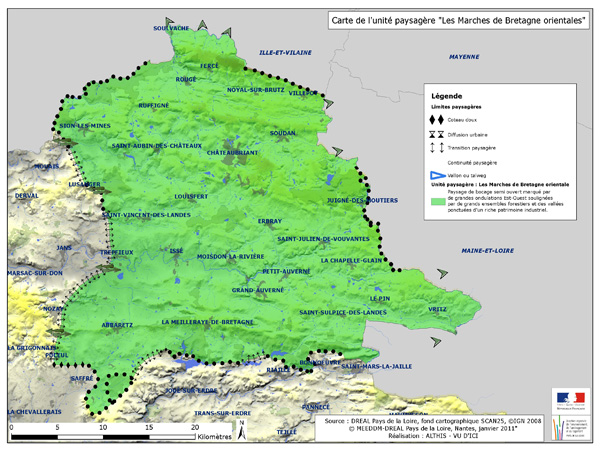

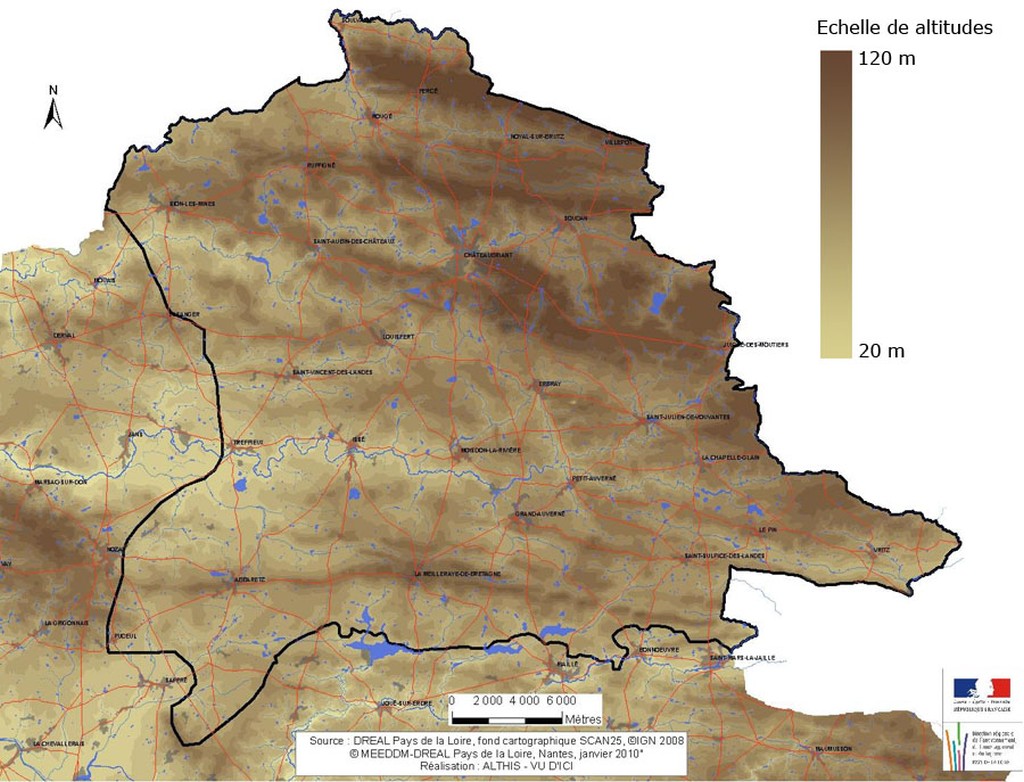

Schématiquement, le relief de cette unité donne au paysage un aspect de tôle ondulée: une succession de vallons et de crêtes grossièrement orientés est/ouest créent de véritables phénomènes d'alternances dans le paysage.

Ainsi contrastent les belvédères sur les crêtes offrant de larges panoramas sur le paysage et les vues cadrées des vallées où succèdent les ambiances intimistes. Avec ces grandes ondulations du relief, la notion de covisibilités est très présente dans ce paysage. Ainsi, les vestiges de moulins à vents qui jalonnaient autrefois ces crêtes constituent encore aujourd'hui avec les clochers des repères forts sur l'horizon. L'important chevelu de cours d'eau dans les vallées encaissées est quant à lui exploité depuis longtemps par les retenues d'eau des moulins et les lavoirs qui constituent un patrimoine riche encore présent.

Ainsi contrastent les belvédères sur les crêtes offrant de larges panoramas sur le paysage et les vues cadrées des vallées où succèdent les ambiances intimistes. Avec ces grandes ondulations du relief, la notion de covisibilités est très présente dans ce paysage. Ainsi, les vestiges de moulins à vents qui jalonnaient autrefois ces crêtes constituent encore aujourd'hui avec les clochers des repères forts sur l'horizon. L'important chevelu de cours d'eau dans les vallées encaissées est quant à lui exploité depuis longtemps par les retenues d'eau des moulins et les lavoirs qui constituent un patrimoine riche encore présent.Une végétation qui se structure naturellement dans le sens du relief

Un des éléments marquants de cette unité est la présence de grands ensembles boisés sur les crêtes du relief. Les sols étant plus pauvres sur ces terres hautes, la valorisation agronomique n'était pas véritablement rentable. Les landes, puis les forêts se sont donc largement développées sur ces crêtes.

Un des éléments marquants de cette unité est la présence de grands ensembles boisés sur les crêtes du relief. Les sols étant plus pauvres sur ces terres hautes, la valorisation agronomique n'était pas véritablement rentable. Les landes, puis les forêts se sont donc largement développées sur ces crêtes. On retrouve ainsi, les ambiances remarquables de forêts de feuillus (chênes, châtaigniers et hêtres) tamisant la lumière au gré des saisons et les pinèdes plus graphiques aux couleurs sombres clairement lisibles dans le paysage. Si les paysages forestiers sont propices à la promenade, ils sont par ailleurs le lieu d'activités de cueillette (notamment de champignons) et de chasse. Ils constituent également une ressource importante pour le bois d'oeuvre mais aussi le bois de chauffage (les activités métallurgiques anciennes sur ce territoire étaient très consommatrices de bois).

On retrouve ainsi, les ambiances remarquables de forêts de feuillus (chênes, châtaigniers et hêtres) tamisant la lumière au gré des saisons et les pinèdes plus graphiques aux couleurs sombres clairement lisibles dans le paysage. Si les paysages forestiers sont propices à la promenade, ils sont par ailleurs le lieu d'activités de cueillette (notamment de champignons) et de chasse. Ils constituent également une ressource importante pour le bois d'oeuvre mais aussi le bois de chauffage (les activités métallurgiques anciennes sur ce territoire étaient très consommatrices de bois). La végétation spécifique des fonds de vallées humides et des prairies inondables suit également la structuration est/ouest du paysage. Ainsi se distinguent par leurs couleurs spécifiques, la finesse de leur feuillage les saules, les frênes, les noisetiers et les aulnes qui composent l'essentiel de la ripisylve (boisement de rive des cours d'eau). Ils laissent place au chêne dans les haies bocagères au réseau relativement dense des prairies inondables ou sur les versants plus abrupts des vallées où ils sont ourlés de landes.

La végétation spécifique des fonds de vallées humides et des prairies inondables suit également la structuration est/ouest du paysage. Ainsi se distinguent par leurs couleurs spécifiques, la finesse de leur feuillage les saules, les frênes, les noisetiers et les aulnes qui composent l'essentiel de la ripisylve (boisement de rive des cours d'eau). Ils laissent place au chêne dans les haies bocagères au réseau relativement dense des prairies inondables ou sur les versants plus abrupts des vallées où ils sont ourlés de landes.

Les versants moins pentus des coteaux sont soulignés quant à eux par une large trame bocagère marquée par la polyculture élevage. Ils composent un paysage d'ondulations dessinées par les haies denses qui semblent coudre entre elles pâtures et cultures.

L'EMPREINTE HUMAINE

Les débuts de la tradition métallurgique remontent à l’époque celtique.

La proximité de Nantes et de Rezé a fait de cette partie du département un point de convergence dans l’antiquité, traversée par plusieurs voies romaines.

Pendant le Moyen-Âge, on assiste à un développement de la tannerie et du tissage, et une période de prospérité de l’activité métallurgique.

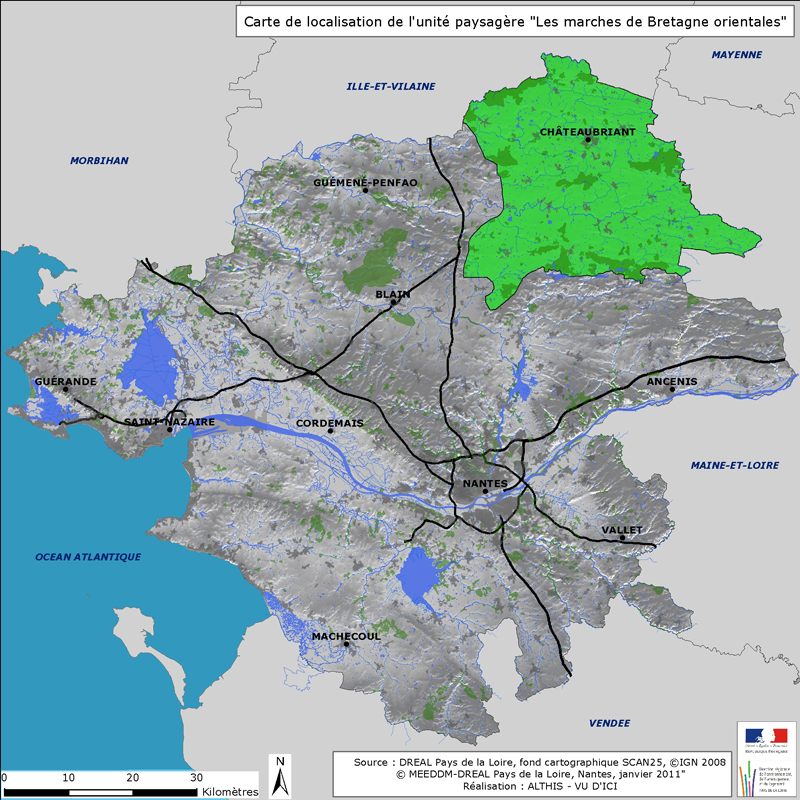

L'unité appartient au Moyen-Âge à la Marche de Bretagne. Apparue au VIIIème siècle, la Marche de Bretagne est une zone stratégique, espace d'échanges économiques, sociaux et culturels, mais aussi terrain d'affrontements et de rivalités entre ducs de Bretagne et rois de France.

Une ligne de forteresses s'érige alors de Dol-de-Bretagne à Pornic en passant par Fougères, Vitré ou Clisson (côté breton), à laquelle répondent côté français les places fortes du Mont-Saint-Michel, Pouancé, Tiffauges ou Noirmoutier.

Au cœur de cette « frontière » aujourd'hui oubliée, le château de Châteaubriant, situé sur un promontoire en face de Béré. Châteaubriant, ville « frontière » ferme les marches de Bretagne.

Témoignent de cette histoire des forteresses majeures comme Ancenis, Châteaubriant, Clisson, Fougères, Vitré, mais aussi de plus modestes : abbayes, foires, forêts, manoirs, routes, ou même toponymie.

Au XVIème et au XVIIème siècle, avec la pacification du royaume de France, la ville de Châteaubriant se transforme en centre de commerce agricole réputé pour ses foires et marchés.

La mise en œuvre de la technique des hauts-fourneaux participe à un nouvel essor de l’activité métallurgique, qui permet de « rentabiliser » les nombreuses forêts de l’unité. De nombreux sites de forges apparaissent dans le paysage notamment au niveau des principales vallée où l'on utilisait à la fois l'énergie hydraulique et les ressources en boisements. C'est le cas notamment des forges de Moisdon la rivière dont on lit encore aujourd'hui l'activité intense au regard des éléments architecturaux qui ont perduré.

À partir de 1850, on assiste à une mise en culture des landes et une généralisation du défrichage.

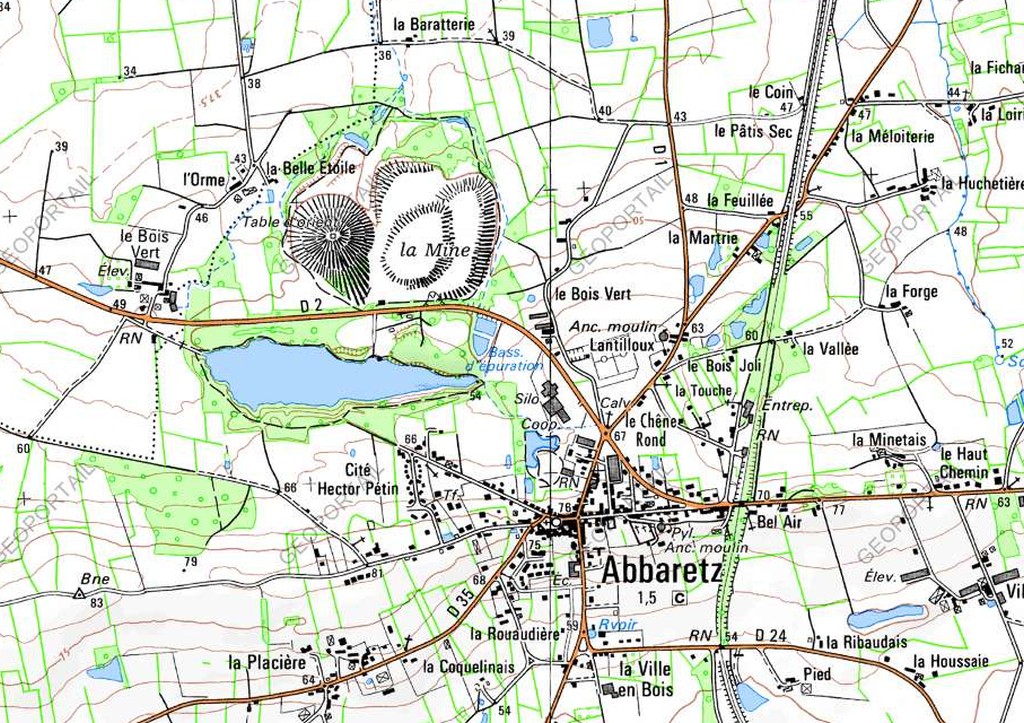

L’arrivée du coke comme combustible et de la machine à vapeur révolutionne encore une fois les techniques de la métallurgie et donne notamment naissance à la forge de la Jahotière à d’Abbaretz. L’exploitation des richesses du sous-sol donne par ailleurs naissance à l’une des curiosités de l’unité, la montagne d’Abbaretz, terril issu de la mine d’étain à ciel ouvert exploité jusque dans les années 1950.

La ligne de chemin de fer Châteaubriant / Nantes ouvre en 1877. Son exploitation en cessera en 1980, mais devrait reprendre prochainement sous une nouvelle forme.

Au XXe siècle, le remembrement élargit brutalement les horizons, les paysages gagnent alors en austérité. L’étalement et éclatement urbain progressent sur l’ensemble du territoire.

RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

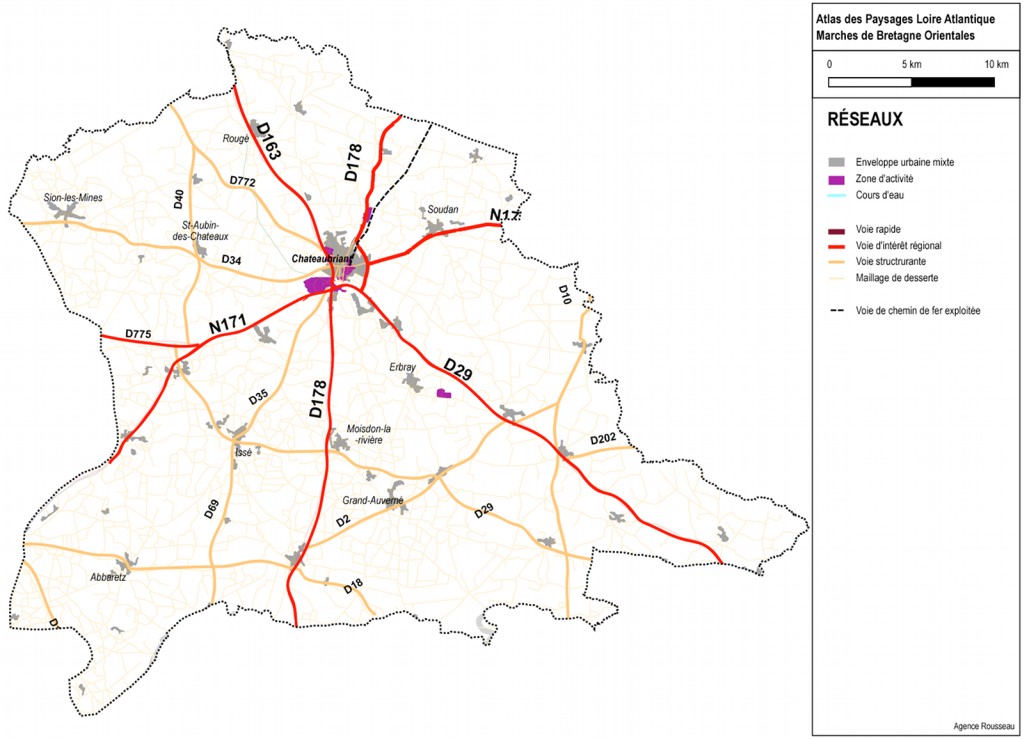

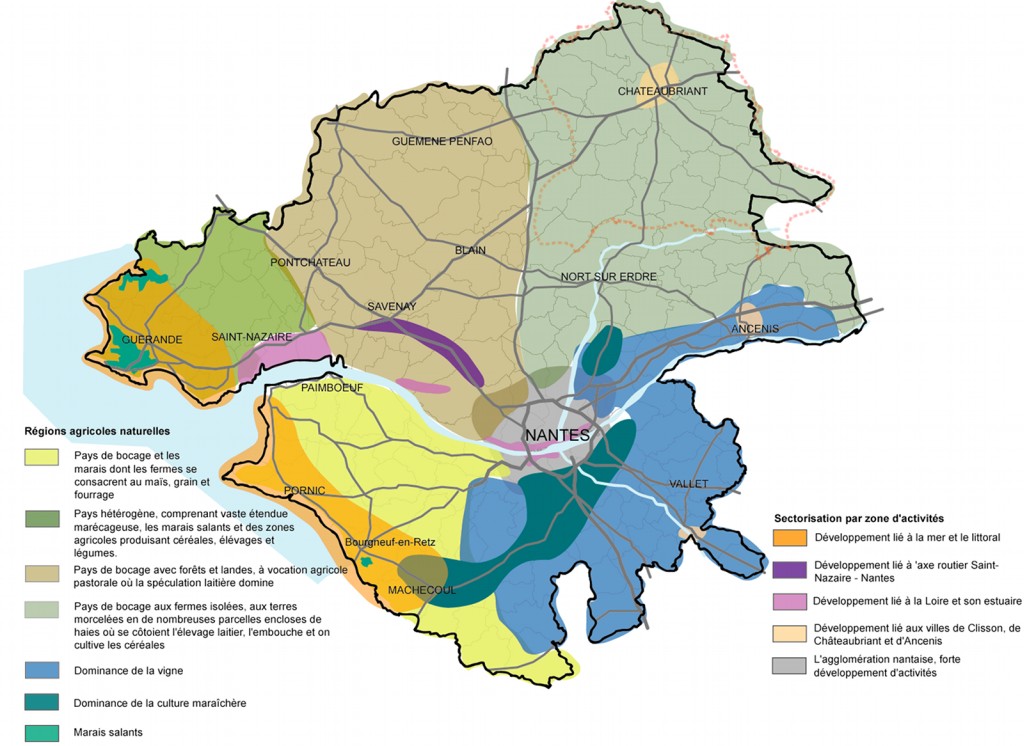

Le réseau routier est structuré en étoile autour de Châteaubriant. L’axe majeur est la RN 171, liaison est-ouest qui relie Saint-Nazaire à Laval. L’unité est bien desservie, et le réseau de routes est particulièrement dense à l’ouest.

Le réseau ferré en fonctionnement se limite au tronçon Châteaubriant-Rennes. La ligne Nantes Châteaubriant est actuellement inexploitée (réouverture en projet dans le cadre de la création d’un tram-train).

L’unité n’est pas traversée par des voies navigables

Il est à noter que de nombreux sites d’implantation d’éoliennes se sont développés sur l’unité, venant renforcer une offre déjà relativement présente dans le paysage avec des jeux de covisibilités déjà bien lisibles d'un parc à l'autre. A ce titre, on peut parler aujourd’hui de paysage éolien qui se distingue des autres unités.

Il est à noter que de nombreux sites d’implantation d’éoliennes se sont développés sur l’unité, venant renforcer une offre déjà relativement présente dans le paysage avec des jeux de covisibilités déjà bien lisibles d'un parc à l'autre. A ce titre, on peut parler aujourd’hui de paysage éolien qui se distingue des autres unités.HABITAT ET ARCHITECTURE

Matériaux

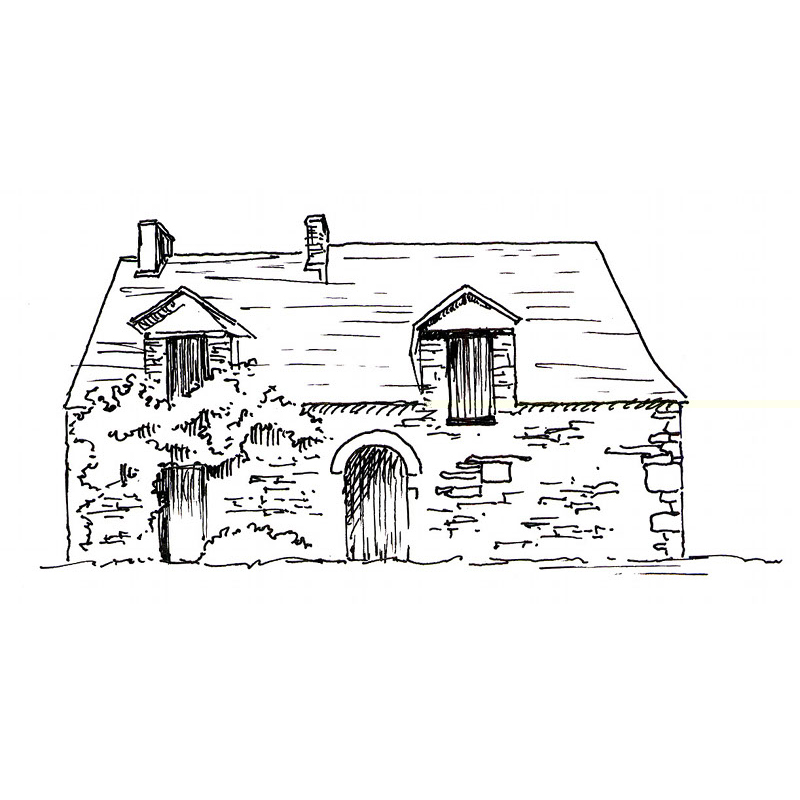

Les sous-sols du sud de l'unité regorgent de schiste, largement, utilisé pour la construction locale, souvent en combinaison avec le grès roux. La pierre bleue de Nozay est fréquemment utilisée au sud-ouest de l'unité.

Les sous-sols du sud de l'unité regorgent de schiste, largement, utilisé pour la construction locale, souvent en combinaison avec le grès roux. La pierre bleue de Nozay est fréquemment utilisée au sud-ouest de l'unité.

Les couvertures sont uniformément constituées d'ardoise.

Le schiste est aussi utilisé pour la fabrication d'escalier (célèbre escalier du château de Châteaubriant), de cheminées, de linteaux d'éviers...

Le paysage est fortement marqué par l'usage du schiste, que l'on retrouve aussi sous forme de palis ou de croix (croix de schiste, croix palis, croix pattées), de calvaires, de tombes, de puits, de fours à pain ou même d'auges à cochons.

Le paysage est fortement marqué par l'usage du schiste, que l'on retrouve aussi sous forme de palis ou de croix (croix de schiste, croix palis, croix pattées), de calvaires, de tombes, de puits, de fours à pain ou même d'auges à cochons.Architecture

L'unité est représentative de l'habitat breton style pays de la Mée. Au sud-ouest, elle subit l'influence du style angevin, type vallée de la Loire.

L'unité est représentative de l'habitat breton style pays de la Mée. Au sud-ouest, elle subit l'influence du style angevin, type vallée de la Loire. Schistes et ardoises sombres confèrent à la maison un aspect sévère, rappelant la maison du pays de Rennes. Les habitations adoptent un plan en longueur, regroupant habitations et dépendances au sein du même bâtiment, avec parfois des appentis de part et d'autre de la construction principale.

Schistes et ardoises sombres confèrent à la maison un aspect sévère, rappelant la maison du pays de Rennes. Les habitations adoptent un plan en longueur, regroupant habitations et dépendances au sein du même bâtiment, avec parfois des appentis de part et d'autre de la construction principale. Le plus souvent, la construction ne présente qu'un seul niveau avec un grenier. On observe un léger exhaussement de la toiture au-dessus des lucarnes, et souvent des linteaux en poutres de bois.

Le plus souvent, la construction ne présente qu'un seul niveau avec un grenier. On observe un léger exhaussement de la toiture au-dessus des lucarnes, et souvent des linteaux en poutres de bois.Au titre du patrimoine, l'unité abrite une grande diversité d'éléments remarquables : monolithes, places fortes, manoirs avec parcs, moulins forges, Croix de Schiste, fours à Chaux....

ORGANISATION URBAINE

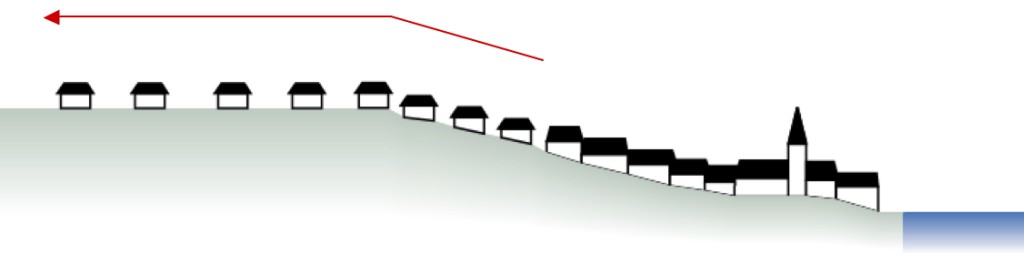

Au Sud-Ouest de l'unité, on remarque que l'implantation des bourgs et hameaux s'effectue plutôt en crête, comme dans le cas de la commune d'Abbaretz.

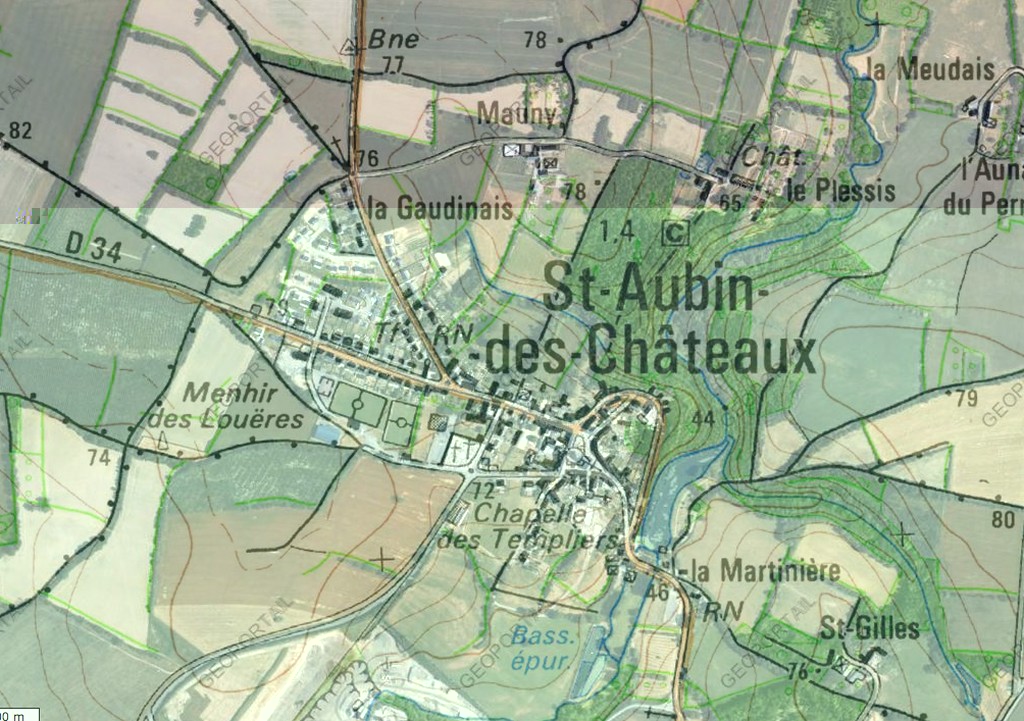

Au Nord de l'unité, les bourgs sont souvent structurés sur les cours d'eau, à l'exemple de Saint Aubin des Châteaux.

Mis à part pour Châteaubriant, Noyal-sur-Bruitz et Nozay, la densité de population est faible, avec moins de 50 habitants par kilomètre carré en moyenne.

Agriculture

La surface agricole a globalement moins diminué entre 1988 et 2000 sur cette unité que sur le reste de la Loire-Atlantique.

La surface agricole a globalement moins diminué entre 1988 et 2000 sur cette unité que sur le reste de la Loire-Atlantique.L'unité est dominée par l'élevage, avec à la fois la production de viande bovine et de volailles autour de Châteaubriant, des élevages porcins et ovins à l'Est, et une production laitière sur le reste du territoire. Châteaubriant abrite une activité agro-industrielle autour de la transformation de la viande.

Industrie et tertiaire

L'activité industrielle et tertiaire est concentrée sur Châteaubriant et ses abords. Le développement économique s'est en effet greffé le long de la voie ferrée et de la N 171.

Tourisme

Le territoire abrite plusieurs sites d'intérêt, à commencer par le château de Châteaubriant, mais sans les sites historiques liés à l'activité minière ou la vallée du Don. On compte plusieurs bases de loisirs au sud de l'unité.

L'offre d'hébergement reste concentrée sur Châteaubriant.

Analyse sensorielle

La dimension historique est très prégnante dans cette partie de la région. Les forteresses et donjon médiévaux, qui montaient la garde lors des rivalités entre ducs de Bretagne et rois de France, vous font traverser les âges. Les voyages dans le temps sont possibles aussi avec la gastronomie. Le met le plus connu est sans doute le châteaubriant, pièce de bœuf prise dans le filet qui aurait été inventée au début du XIXe siècle, et qui se marie parfaitement avec un vin blanc local. Tradition bretonne oblige, la galette de blé noir est le plat traditionnel favori, tandis que la pâtisserie et la chocolaterie évoquent l'histoire de la ville au travers des noms des productions locales : Françoise de Foix, gourmandise de Brient, pavé Saint Nicolas, Jean de Laval, Duc d'Aumale. Ces délectations se mêlent à un paysage rassurant et tranquille.