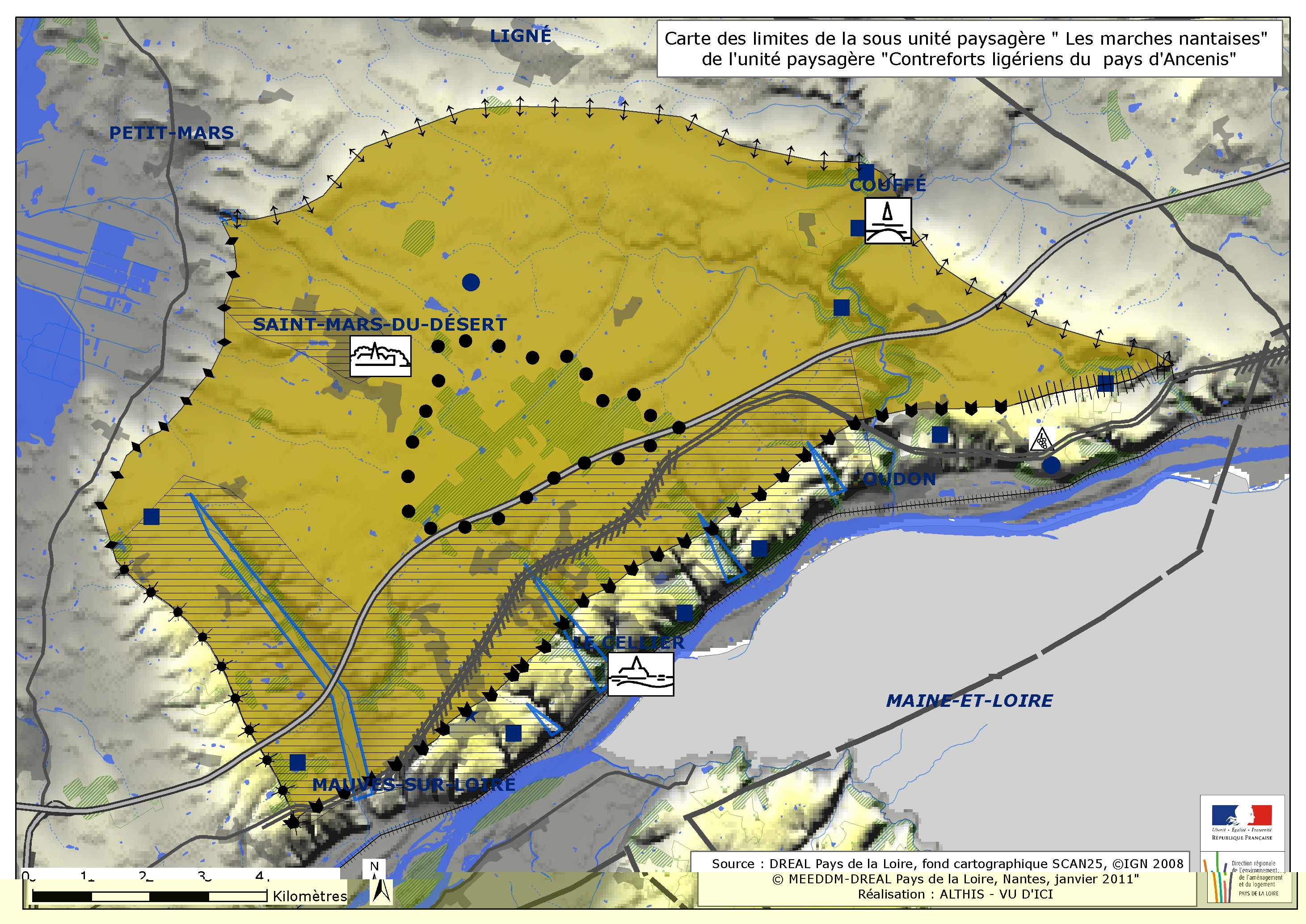

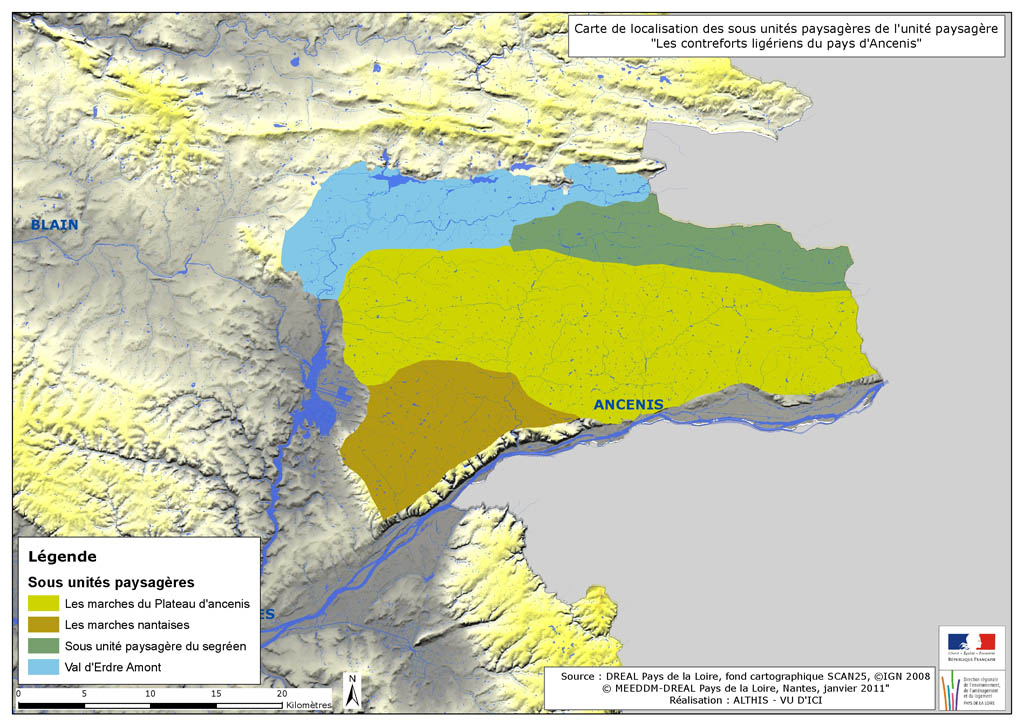

les marches nantaises

Cette sous-unité paysagère présente le relief le plus marqué et le plus lisible de l'unité, ce qui se traduit par un véritable contraste d'ambiances paysagères entre le plateau semi ouvert et les vallons encaissés. Orientés nord sud, les vallées des ruisseaux de Gobert, du Havre, du Cerny, du Refou, le val Manteau, le Vau, découpent le contrefort du coteau de la Loire de manière profonde. Cet effet de relief est dû à la particularité géologique de ce secteur où l'on retrouve les roches plus dures du bord du synclinal d'Ancenis. Même le val de Loire perd de sa largeur.

Les effets du relief sont amplifiés par la végétation boisée qui occupe les pentes des coteaux. Ces vallons, parfois inaccessibles, recèlent de véritables micro-paysages singuliers qui les distinguent:

• le val de Gobert se caractérise par un fond de vallée plat où le réseau de fossés dessine une mosaïque de prairies inondables;

• les petits vallons entre Mauves sur Loire et le Cellier sont en général festonnés de châteaux et parc ou de demeures bourgeoises;

• Le val de Refou cache sa retenue d'eau et sa fontaine bleue sous sa ripisylve;

• Le val du Havre plus large joue à casser ses perspectives au gré de ses méandres.

Le rythme de monts et de vaux que génèrent ces vallons sur l'unité est particulièrement lisible depuis la nationale ou l'autoroute. Ils composent les marches naturelles qui amènent à l'agglomération nantaise.

Cette sous-unité paysagère présente le relief le plus marqué et le plus lisible de l'unité, ce qui se traduit par un véritable contraste d'ambiances paysagères entre le plateau semi ouvert et les vallons encaissés. Orientés nord sud, les vallées des ruisseaux de Gobert, du Havre, du Cerny, du Refou, le val Manteau, le Vau, découpent le contrefort du coteau de la Loire de manière profonde. Cet effet de relief est dû à la particularité géologique de ce secteur où l'on retrouve les roches plus dures du bord du synclinal d'Ancenis. Même le val de Loire perd de sa largeur.

Les effets du relief sont amplifiés par la végétation boisée qui occupe les pentes des coteaux. Ces vallons, parfois inaccessibles, recèlent de véritables micro-paysages singuliers qui les distinguent:

• le val de Gobert se caractérise par un fond de vallée plat où le réseau de fossés dessine une mosaïque de prairies inondables;

• les petits vallons entre Mauves sur Loire et le Cellier sont en général festonnés de châteaux et parc ou de demeures bourgeoises;

• Le val de Refou cache sa retenue d'eau et sa fontaine bleue sous sa ripisylve;

• Le val du Havre plus large joue à casser ses perspectives au gré de ses méandres.

Le rythme de monts et de vaux que génèrent ces vallons sur l'unité est particulièrement lisible depuis la nationale ou l'autoroute. Ils composent les marches naturelles qui amènent à l'agglomération nantaise. Les bourgs sur cette unité se sont directement implantés en s'étageant sur les pentes des vallons, soit à l'articulation avec le val de Loire, soit un peu plus en profondeur. Leur structure urbaine met souvent en lecture les vues dominantes sur le paysage du vallon. La structure de ces bourgs a nettement évolué avec la montée en puissance des axes routiers, tels que la nationale ou l'autoroute qui ont induit une large diffusion urbaine. L'étalement pavillonnaire et le développement des zones d'activités se sont d'abord fait sur le plateau dans la continuité du bourg pour rejoindre ces axes. Ils commencent aujourd'hui à atteindre les horizons des vallons, ce qui change radicalement la perception de leur paysage.

Les bourgs sur cette unité se sont directement implantés en s'étageant sur les pentes des vallons, soit à l'articulation avec le val de Loire, soit un peu plus en profondeur. Leur structure urbaine met souvent en lecture les vues dominantes sur le paysage du vallon. La structure de ces bourgs a nettement évolué avec la montée en puissance des axes routiers, tels que la nationale ou l'autoroute qui ont induit une large diffusion urbaine. L'étalement pavillonnaire et le développement des zones d'activités se sont d'abord fait sur le plateau dans la continuité du bourg pour rejoindre ces axes. Ils commencent aujourd'hui à atteindre les horizons des vallons, ce qui change radicalement la perception de leur paysage.

Sur le plateau, le paysage est plus refermé que dans le reste de l'unité; la pression urbaine a induit un morcellement des terres agricoles lisible par les zones de friches et l'apparition dans le paysage des essences horticoles banalement utilisées dans les jardins (conifères, arbustes fleuris). Cette sous-unité présente donc des paysages aux vues plus courtes, arrêtées par les horizons boisés ou urbains proches. Dans cet ensemble, les seuls éléments encore aujourd'hui nettement lisibles sont les grands arbres des parcs des nombreux châteaux. Terminant en général une longue perspective dessinée par un double, voire un quadruple alignement d'arbres, ils posent leur façade blanche en belvédère sur les vallons.

La proximité des infrastructures majeures (la nationale, l'autoroute) crée des effets de rupture physique et visuelle importants. S'il est relativement aisé d'aller d'est en ouest c'est beaucoup plus difficile d'aller du nord au sud. Cette structuration du territoire par les voies contrarie littéralement le sens de composition et de lecture du paysage qui s'appuie sur les vallons remontants. Il en ressort une certaine confusion lorsque l'on quitte les grands axes. Ceux-ci se distinguent d'ailleurs dans le paysage par leur vocabulaire propre, leurs aménagements linéaires (alignements de platanes, glissières) et leur cortège de panneaux ou publicités.

La proximité des infrastructures majeures (la nationale, l'autoroute) crée des effets de rupture physique et visuelle importants. S'il est relativement aisé d'aller d'est en ouest c'est beaucoup plus difficile d'aller du nord au sud. Cette structuration du territoire par les voies contrarie littéralement le sens de composition et de lecture du paysage qui s'appuie sur les vallons remontants. Il en ressort une certaine confusion lorsque l'on quitte les grands axes. Ceux-ci se distinguent d'ailleurs dans le paysage par leur vocabulaire propre, leurs aménagements linéaires (alignements de platanes, glissières) et leur cortège de panneaux ou publicités.