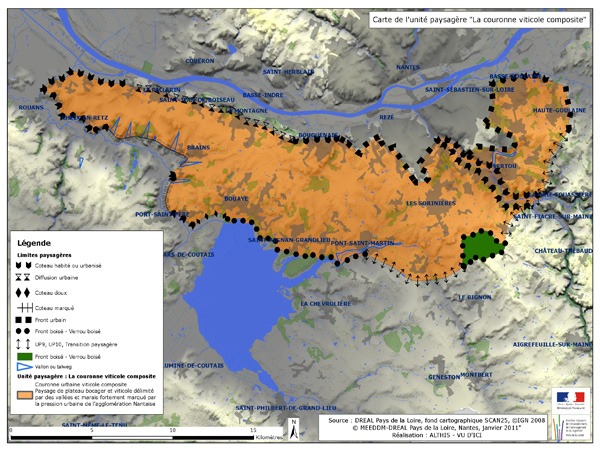

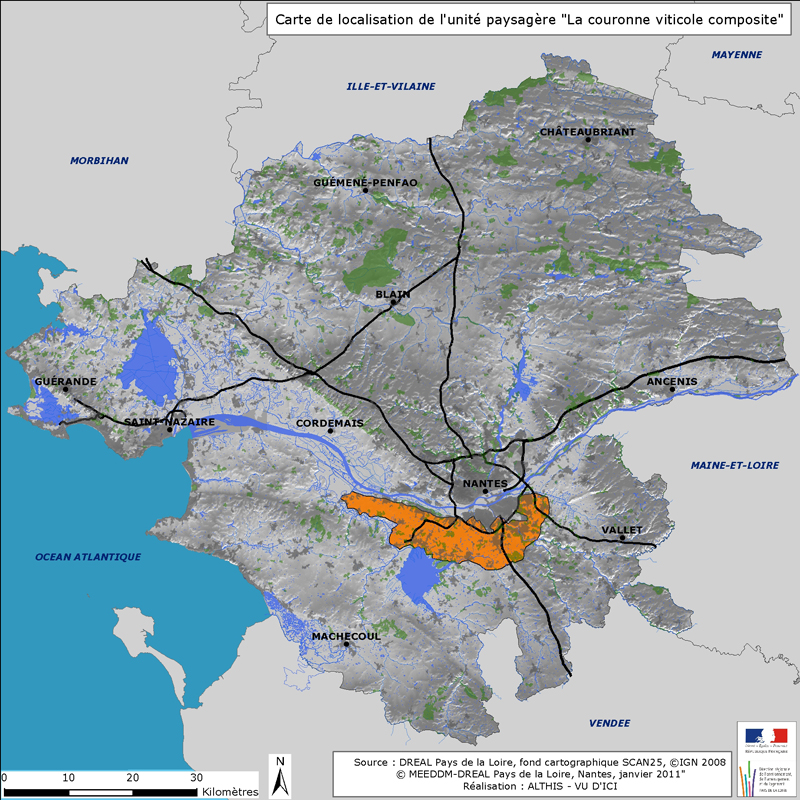

Description

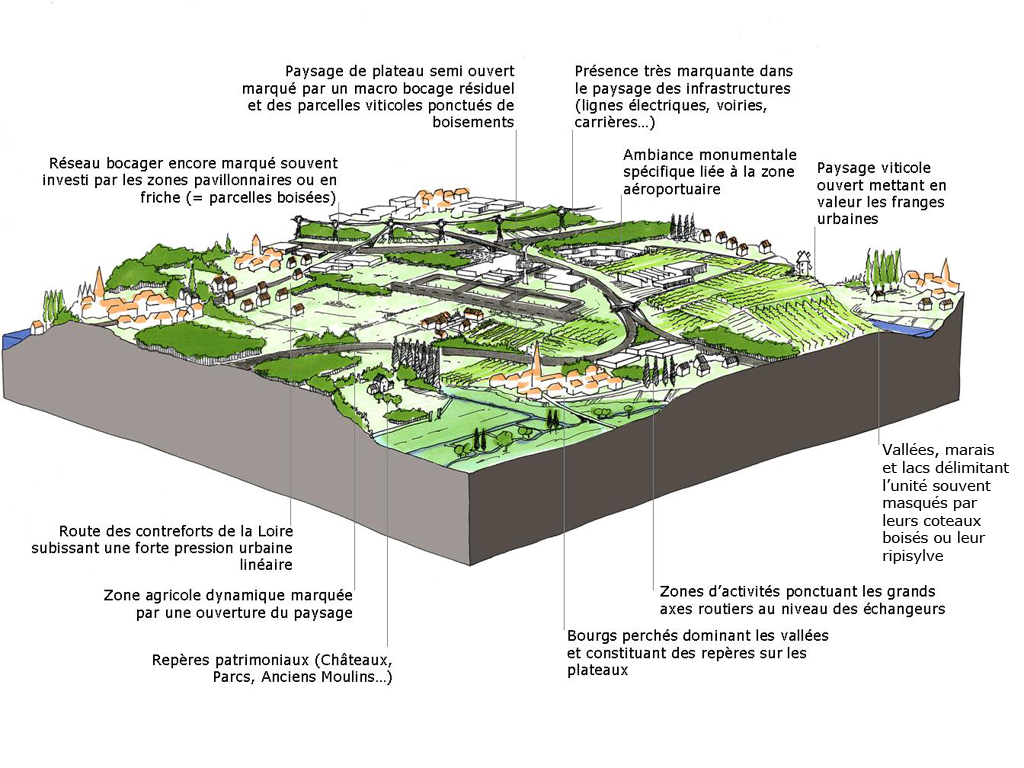

Un paysage de plateau semi ouvert

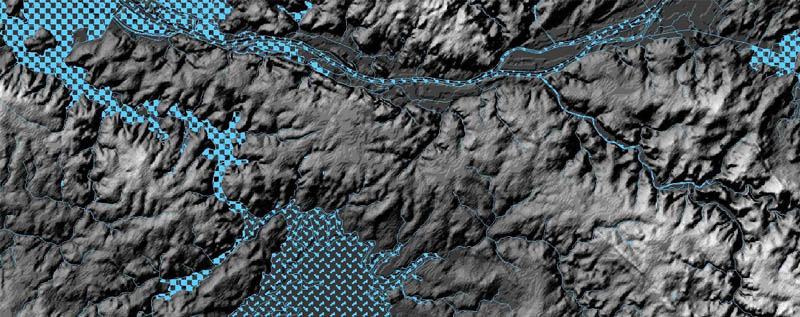

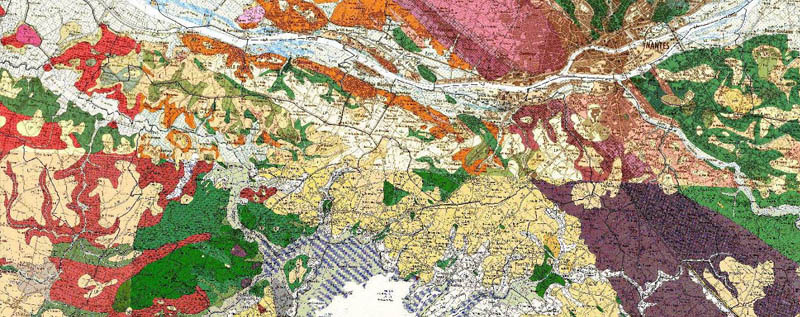

Le socle qui charpente l'ensemble des paysages de l'unité est un plateau faiblement ondulé.

Le relief de l'unité se caractérise par un plateau quasi plan (effet de pénéplaine) avec des ondulations liées à l'incision du réseau hydrographique (modelé en creux). Les limites sont généralement des coteaux marqués qui offrent des vues en belvédère intéressantes sur la vallée. Lorsque les vues sont dégagées, de longues perspectives peuvent se développer sur toute la profondeur de ce paysage mettant en valeur les points de repères comme les clochers des bourgs anciens et les pylônes électriques. Les jeux successifs d'écrans boisés, de haies ou de franges urbaines sont en général nettement visibles.

Cette configuration est directement liée à la géologie du secteur est marquée par la présence de la zone de subduction du sillon de Bretagne qui non seulement marque une direction forte dans le paysage (notamment la vallée de la Sèvre) mais aussi a induit des zones d'effondrement (lac de Grandlieu). La frange nord est marquée par le dessin franc de l'arête de gneiss anatectiques du Pellerin correspondant à une zone anticlinale (horst) qui marque le contrefort de la Loire.

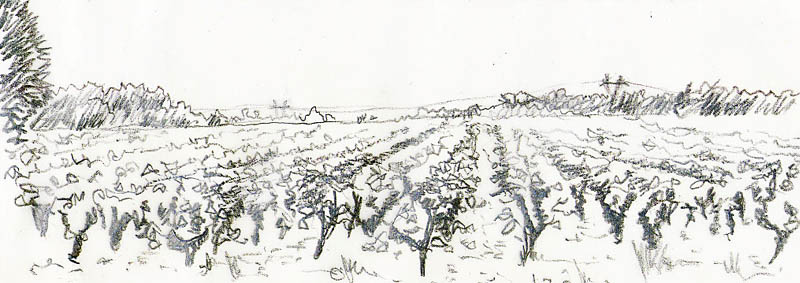

Un paysage viticole encore bien présent

La présence de nombreuses parcelles viticoles (notamment au sud et à l'est de l'unité) contribue à ouvrir largement le paysage. Les rangs de vignes soulignent les faibles ondulations du plateau et imposent leur rythme (lisible notamment en hiver). Ils déploient un tapis uniforme de feuillage et marquent de manière nette les saisons en annonçant notamment l'automne par la période des vendanges.

On retrouve là les marques du terroir du muscadet : cette unité positionne ainsi en porte sur l'agglomération l'un des produits phares de l'identité du Pays Nantais. Cette présence viticole encore lisible est dans bien des cas très circonscrite, notamment par des haies bocagères ou des franges boisées, ainsi que des franges urbaines qui se détachent nettement dans ces paysages ouverts. Ainsi contrairement au plateau viticole voisin, la vigne est ici le plus souvent à l'état de clairières qui peuvent parfois être complètement masquées ou très confidentielles.

On retrouve là les marques du terroir du muscadet : cette unité positionne ainsi en porte sur l'agglomération l'un des produits phares de l'identité du Pays Nantais. Cette présence viticole encore lisible est dans bien des cas très circonscrite, notamment par des haies bocagères ou des franges boisées, ainsi que des franges urbaines qui se détachent nettement dans ces paysages ouverts. Ainsi contrairement au plateau viticole voisin, la vigne est ici le plus souvent à l'état de clairières qui peuvent parfois être complètement masquées ou très confidentielles.

On retrouve également l'identité viticole au travers de l'architecture traditionnelle mais aussi dans l'implantation du bâti des hameaux ou de certains bourgs.

Un paysage bocager rélictuel

Sur le secteur nord du territoire, ainsi que sur les coteaux des vallées, on retouve des paysages bocagers plus ou moins denses. Héritage de l'activité d'élevage bovin, le réseau de haies sur talus scande le paysage de ses écrans végétaux denses de chênes, saules et frênes sur les secteurs plus humides. Cette trame est aujourd'hui largement altérée, la maille est devenue plus grande pour laisser place à de plus grandes parcelles cultivées et les haies ont été dégarnies. Il ne reste bien souvent que l'alignement aléatoire de chênes à la silhouette écourtée par une gestion ancienne en têtards. Ces haies masquent à peine les franges urbaines pavillonnaires qui ont progressivement grignoté le territoire agricole.

Arbre têtard

La taille en têtard consiste à émonder un arbre de haut jet toujours à la même hauteur (souvent hauteur d'homme) et ce périodiquement (entre 5 et 10 ans) afin de récupérer le bois sans couper l'arbre. Cela permettait autrefois de préserver le caractère fonctionnel de l'arbre dans la haie tout en bénéficiant d'une ressource pour le chauffage. Dans ce secteur sud Loire Atlantique, il est de coutume de conserver une branche (dans l'axe du tronc) pour jouer le rôle de "tire-sève" et soit disant mieux garantir la pérennité de l'arbre. Cela lui donne souvent une allure très singulière. Lorsque ce mode de taille est abandonné, c'est souvent sur cet axe que se reforme l'architecture de l'arbre ce qui lui donne une allure singulière

La taille en têtard consiste à émonder un arbre de haut jet toujours à la même hauteur (souvent hauteur d'homme) et ce périodiquement (entre 5 et 10 ans) afin de récupérer le bois sans couper l'arbre. Cela permettait autrefois de préserver le caractère fonctionnel de l'arbre dans la haie tout en bénéficiant d'une ressource pour le chauffage. Dans ce secteur sud Loire Atlantique, il est de coutume de conserver une branche (dans l'axe du tronc) pour jouer le rôle de "tire-sève" et soit disant mieux garantir la pérennité de l'arbre. Cela lui donne souvent une allure très singulière. Lorsque ce mode de taille est abandonné, c'est souvent sur cet axe que se reforme l'architecture de l'arbre ce qui lui donne une allure singulièreDes vallées encaissées qui animent le plateau

Les principales vallées qui animent le paysage constituent souvent les limites de l'unité paysagère (l'Acheneau, la Loire) ou la traverse comme la vallée de la Sèvre. Ces dernières créent des ruptures marquantes dans le paysage relativement plan de l'unité. Elles mettent souvent à nu la roche et proposent des belvédères remarquables. Encaissées, elles déroulent sur le cours d'eau une succession de paysages intimistes, souvent très fermés et dominés par de nombreuses « Folies Nantaises » ou Châteaux qui terminent la perspective ouverte par leur parc arboré. Souvent dicrètes, on les découvre au dernier moment au détour d'un chemin. Elles contrastent dans l'unité par leur patrimoine spécifique (biefs, digues, moulins à eau, hameaux accrochés sur les coteaux...) et le registre spécifique des méandres de la rivière enlacés dans une résille de fossés qui drainent les prairies inondables. En effet, l'hiver dévoile un tout autre visage de ces cours d'eau qui envahissent tout le fond de vallée changeant ainsi totalement la perception et l'échelle du paysage.

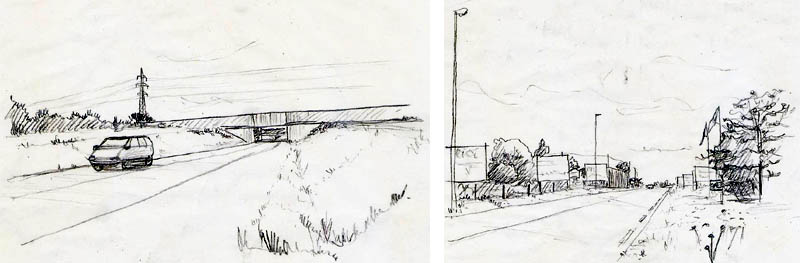

Des infrastructures marquantes

Ce paysage de frange de l'agglomération nantaise est largement marqué par les infrastructures. Les voies de communications (autoroutes, voies rapides, dessertes départementales...) créent non seulement des ruptures physiques importantes de l'espace mais composent à la fois un paysage linéaire et sonore. Ces voies s'accompagnent de merlons, d'aménagements d'échangeurs, de panneaux publicitaires, de glissières et de ponts qui construisent un paysage proprement routier en rupture totale avec le contexte paysager traversé. Les lignes hautes tension dont les pylônes s'enfilent comme un gigantesque collier de perles sur les fils électriques convergent de la même façon vers les postes de tranformations dans une logique différente de celle du territoire. Cela donne aujourd'hui l'impression d'avoir deux paysages différents qui se superposent: l'un constitue le socle paysager de l'unité et l'autre une trame qui s'y surimpose.

De vastes zones d'activités

Repoussées en limite d'agglomération, les zones d'activités occupent une place importante dans le paysage des voies qui jalonnent l'unité paysagère. Qu'elles soient monumentales comme la zone aéroportuaire ou moins importantes comme les zones artisanales d'entrée de bourg, elles marquent fortement le paysage par l'étalement de volumes parallélépipédiques bardés de métal le long de voies surdimensionnées. A ce jeu de boîtes colorées s'ajoutent les enseignes publicitaires, les zones de stockage et les parkings immenses qui finissent par donner un ensemble souvent hétérogène et très visible dans le paysage. Les zones les plus récentes montrent cependant des efforts de mise en cohérence des volumes, des couleurs et des implantations construites avec un soin plus particulier apporté sur l'espace public (mais cela ne constitue pas l'essentiel des zones présentes sur le territoire de l'unité).

Un étalement pavillonnaire

Ce qui caractérise peut être le plus aujourd'hui cette unité, ce sont les vastes zones pavillonnaires qui s'étalent très largement sur tout le plateau au détriment des espaces agricoles. Greffés directement sur les axes routiers pour faciliter la liaison domicile-travail, ces paysages urbains sont véritablement spécifiques de la fonction résidentielle: ce ne sont pas des quartiers vivants autours d'espaces publics d'équipements ou de commerces, mais plutôt un labyrinthe de pavillons qui s'égrainent le long des voies dessinées dans la seule logique de desservir chaque terrain privé dans le cadre d'anciennes parcelles agricoles. Au regard des protections des terrains viticoles liés aux AOC, le développement pavillonnaire s'est fait principalement sur les zones de bocage remplaçant la trame de haies par une palette végétale horticole implantée dans une logique d'espaces verts. Traduisant directement le rêve de chacun de "vivre à la campagne" ces paysages pavillonnaires enclavent progressivement les champs ou les vignes et ne sont ni véritablement ruraux, ni complètement urbains. Ils ferment progressivement les vues sur le paysage banal d'une voie bordée de clôtures hétérogènes masquant à peine les jardins multicolores qui enrubanent l'enfilade de pavillons sans véritable identité architecturale. Si à l'échelle de chaque pavillon la logique individuelle d'aménagement semble compréhensible, la consommation d'espace qui en découle et la perte irrémédiable des repères qui identifient le territoire contribuent à banaliser largement cette unité paysagère.

L'EMPREINTE HUMAINE

Préhistoire

Les premières traces de présence humaine sur le territoire de l'unité Couronne viticole composite remontent à l'époque de la préhistoire. De nombreux objets trouvés (haches polies, poteries), ainsi que des mégalithes (le monument mégalithique de la "Pierre Frite"' à Basse-Goulaine...) nous rappellent cette époque lointaine.

Antiquité

La proximité de Nantes et de Rezé a fait de cette partie du département un point de convergence dans l'Antiquité. A cette époque, de nombreuses voies traversaient ce territoire.

Moyen Age

Au moyen âge, une partie de l'unité appartenait au Pays de Retz qui est passé sous autorité de la duchesse de Bretagne au IXème siècle. Cette époque agitée (les guerres contre les normands et contre les francs) est également une période durant laquelle les forêts reculent et la vigne prend son essor.

Le système féodal est très vivant à cette époque et on constate une présence importante de seigneurs plus au moins puissants.

Parallèlement, l'augmentation importante de la population oblige à organiser de nouvelles exploitations : l'occupation des sols devient plus régulière, de nombreux bourgs sont créés, souvent liés à l'installation de la féodalité.

Alors que l'Antiquité privilégiait les hauts plateaux, ce nouveau réseau « d'agglomérations » suit de près le relief des vallées.

XVIème et XVIIème siècle

Au XVIème et XVIIème siècle, le territoire représente un pôle de production agricole. L'activité économique repose sur les produits du terroir : les bovins et les vignes. A cette époque, les conditions d'accessibilité du territoire s'améliorent avec la construction des premières écluses sur la Sèvre qui constituait en ce temps un véritable obstacle.

XVIIIème siècle

Au XVIIIème siècle, la prospérité commerciale entraîne l'augmentation de la population.

Avec l'implantation de l'établissement d'Indret en 1777, les ouvriers qualifiés de la région parisienne arrivent et s'installent sur un territoire principalement rural.

A la fin du siècle, le territoire est marqué par les guerres de Vendée.

XIXème siècle

Au XIXème siècle, les nouvelles techniques et modes de production provoquent l'installation de nombreuses usines qui se concentrent le long de la Loire. Ainsi, le territoire est marqué par une deuxième vague de flux migratoires provoqués par l'industrialisation. Afin d'accueillir les activités portuaires dans les meilleures conditions, les rives de la Loire sont aménagées et un nouveau canal parallèle au fleuve, d'une longueur de 15 kilomètres entre la Martinière (Le Pellerin) et l'île du Carnet (amont de Paimbœuf) est construit en 1892.

XXème siècle

Le XXème siècle est très marqué par le développement des villes et la croissance urbaine sans oublier des transformations de la campagne avec le progrès scientifique.

Les nouveaux modes de production annoncent l'effondrement des modèles anciens et viennent bouleverser la vie et les paysages. La décroissance de l'industrie lourde en Basse Loire et le développement des infrastructures ont semé le germe du développement des dynamiques résidentielles. Par ailleurs, l'abandon de l'axe ligérien sud au profit de l'axe nord Nantes - Saint-Nazaire a participé au délaissement de cet espace et à la perte progressive de l'identité rurale. Néanmoins, les nouveaux franchissements de la Loire sur l'agglomération nantaise, réalisés dans la dernière décennie, favorisent un développement urbain important.

HABITAT ET ARCHITECTURE

Les matériaux de construction et de couverture

Les matériaux traditionnellement utilisés sur le territoire de l'unité sont :

Les matériaux traditionnellement utilisés sur le territoire de l'unité sont :- calcaire, granite, grès, schiste et brique pour les constructions

- tuile et ardoise pour les couvertures de toit.

Type d'architecture traditionnelle

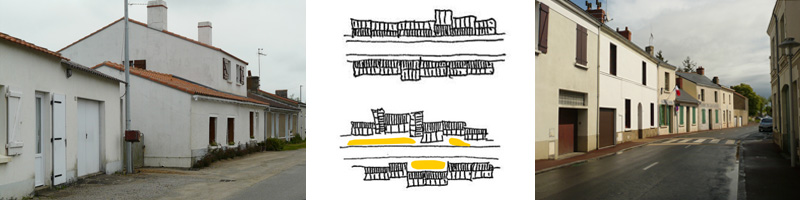

Maison méridionale de type vendéen

Le plan de ce type de maison s'étend en longueur et la maison ne comporte généralement pas d'étage. Les murs extérieurs sont faits de petites pierres maçonnées d'argile et la plupart du temps enduits et blanchis à la chaux.

Le plan de ce type de maison s'étend en longueur et la maison ne comporte généralement pas d'étage. Les murs extérieurs sont faits de petites pierres maçonnées d'argile et la plupart du temps enduits et blanchis à la chaux.Le toit à très faible pente est fait de tuile creuse romaine, dit canal ou « tige de botte », pigeonné sur sa majeure partie ou en totalité. Il est souvent doté d'une corniche composée d'une ou deux rangées de tuiles creuses en brique dite « génoise ».

Maison méridionale à un étage de type charentais

Ce type de maison comporte la plupart du temps un rez-de-chaussée et un grenier auquel on accède ou par un escalier extérieur en pierre, situé en pignon, ou par un escalier intérieur en bois situé face à l'entrée. Le rez-de-chaussée est réservé au cellier ou à la remise, pendant que le logis est au premier étage.

Ce type de maison comporte la plupart du temps un rez-de-chaussée et un grenier auquel on accède ou par un escalier extérieur en pierre, situé en pignon, ou par un escalier intérieur en bois situé face à l'entrée. Le rez-de-chaussée est réservé au cellier ou à la remise, pendant que le logis est au premier étage.Les murs sont en moellons de granite gris ; la corniche, les encadrements d'ouvertures et souvent les chaînages d'angles sont en pierre de taille ou en brique. La maison est enduite sur sa façade principale au mortier de chaux. Son toit à faible pente est en tuile creuse « tige de botte » avec quelques rangs de pigeonnage ou plus simplement sur le premier et le dernier rang de tuile.

Type d'architecture contemporaine

Maison contemporaine

Autrefois, les matériaux présents sur place conditionnaient l'architecture et son implantation sur le site, aujourd'hui l'évolution des techniques de construction ainsi que les nouveaux matériaux préfabriqués sont des moyens efficaces effaçant facilement les contraintes d'autrefois. Les maisons qui émergent sont parfois en rupture totale avec la typologie locale et l'histoire du lieu. Il s'agit plutôt d'une banalisation et d'une répétition des formes déjà vues à l'échelle nationale ou même européenne.

Bâti hébergeant des activités industrielles et tertiaires

De nouveaux bâtiments avec une imposante volumétrie, souvent parallélépipédiques, sont construits à partir de matériaux préfabriqués ou de structures métalliques permettant une certaine souplesse et une évolutivité des constructions.

Quand des activités sont regroupées à l'échelle nationale ou mondiale, les bâtiments portent une même signature extérieure afin d'être facilement reconnu pour les partenariats, les clients ou les utilisateurs. Ainsi, la notion d'une architecture locale est complètement absente de ce type d'architecture.

Implantation du bâti

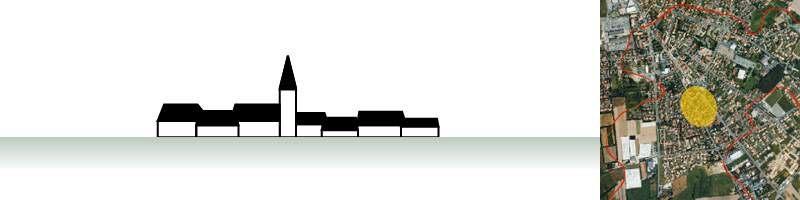

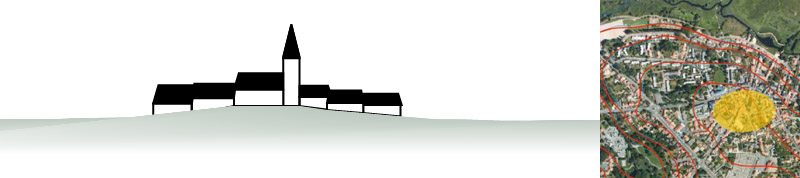

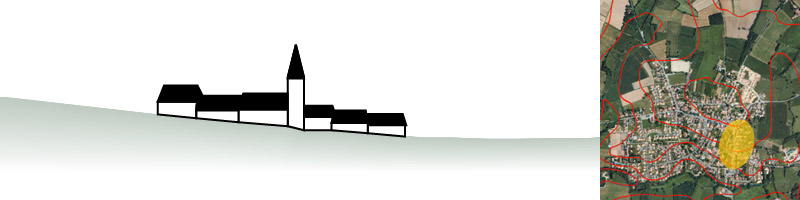

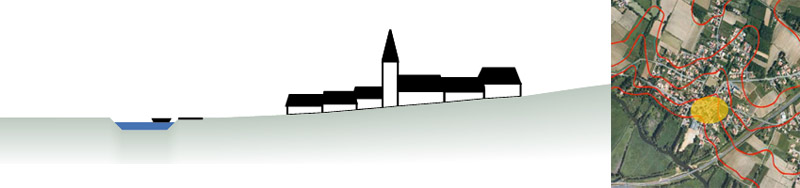

Topographie

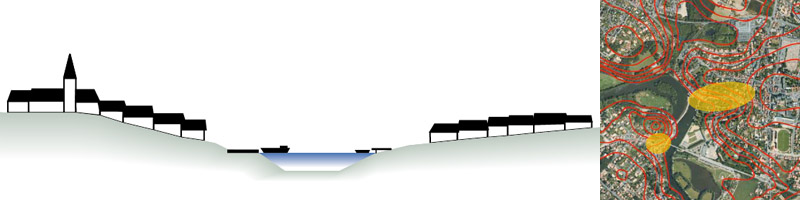

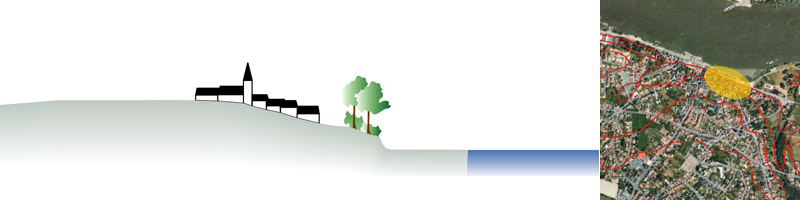

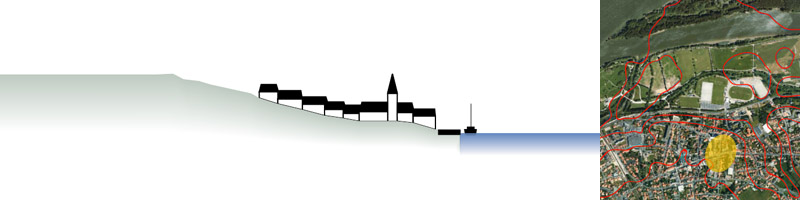

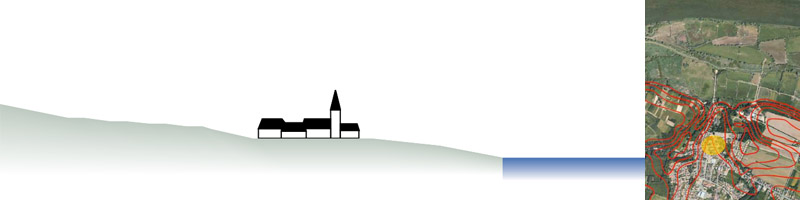

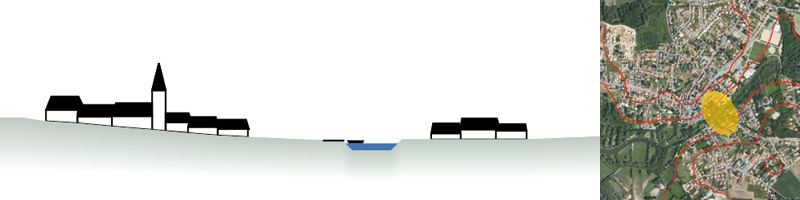

Dans l'unité Couronne viticole composite, la topographie exprimant peu de variations d'altitude, joue un rôle mineur sur l'implantation du bâti. Ainsi, nous trouvons le développement urbain linéaire sur les plaines, les points hauts ou les pentes douces comme l'illustrent les schémas suivants (cf. les coupes et les photos aériennes) sans qu'une des formes prédomine ou se positionne comme la caractéristique principale.

Cours d'eau traversant le territoire

Les habitations ont souvent visé la proximité des cours d'eau pour diverses raisons (moyen de déplacements, exploitation des rivières...). Néanmoins, les villages se sont développés à une certaine distance pour échapper aux hautes eaux. Ils ont toutefois entretenu des berges afin de disposer d'espaces « aménagés » pour attacher et sécuriser les bateaux. Fréquemment, l'urbanisation sur les pentes douces passe de l'autre côte du cours d'eau (cf. les coupes et les photos aériennes). La rivière de la Sèvre fait exception. Elle a formé un lit plus profond et imposait ainsi l'urbanisation sur le coteau le plus abrupt.

Urbanisation sur les pentes douces passant de l'autre côte du cours d'eau (exemple Pont Saint Martin)

Depuis l'installation humaine sur le territoire départemental, la Loire a toujours été un facteur décisif dans le choix de l'emplacement et du développement des villages qui s'adaptent toujours aux conditions locales. En retrait pour des raisons de sécurité ou à proximité immédiate de la Loire, l'urbanisation prend des formes très différentes. Nous pouvons ainsi distinguer l'urbanisation en haut des coteaux, au pied des coteaux ou sur le plateau (cf. les coupes et les photos aériennes). Malgré la distance entre le fleuve et le tissu bâti, les habitations ont leurs façades tournées vers la Loire et gardent ainsi un contact visuel qui témoigne de l'importance que la Loire prenait dans leur vie.

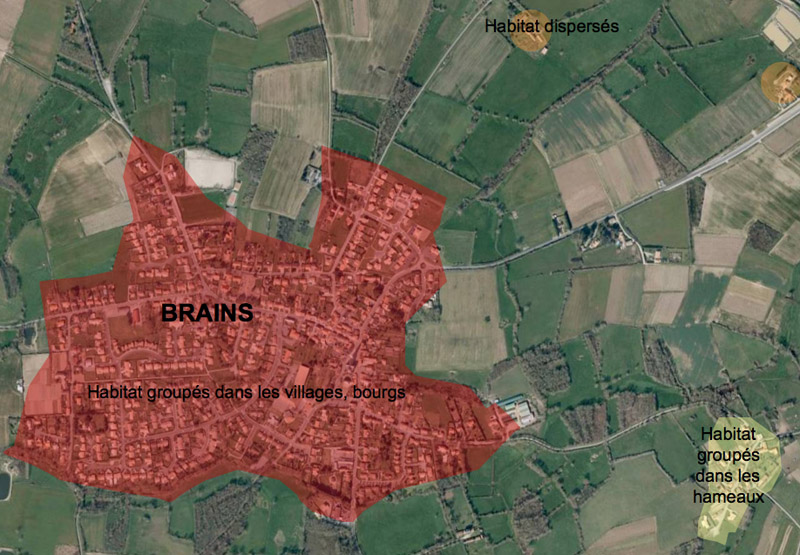

ORGANISATION DU BATI

Dans l'unité, nous trouvons divers types d'organisation du bâti, comme l'habitat dispersé dans l'espace agricole qui ponctue la campagne, ou les habitats groupés dans les hameaux, villages ou bourgs traditionnels

Habitats dispersés

Ce type d'organisation du bâti concerne généralement l'habitat rural qui s'est développé à proximité ou au cœur de terres cultivées sur l'ensemble du territoire. Majoritairement isolé ou dispersé, il est composé d'une unité d'habitation et de ses dépendances qui ont pour vocation d'abriter le matériel agricole et parfois d'engranger temporairement des denrées volumineuses. Éloigné des mutations économiques, cet habitat constitue un exemple remarquable d'utilisation maximale des ressources naturelles locales.

Habitats groupés dans les hameaux, villages ou bourgs

La composition de base est le groupement de maisons, souvent assez espacés avec peu de règle intervenant pour le type de structure connu sous le nom de hameau.

Le hameau devient bourg ou village avec la constitution d'une place centrale où se trouve l'église et les principaux commerçants. Suivant les caractéristiques « structurelles » différentes formes plus au moins denses ou diffuses peuvent être distinguées :

- Habitat concentré, organisé autour d'un noyau : Les bourgs s'organisent autour d'une centralité (ici unique) et ont des formes de développement concentrique ou rayonnant suivant l'histoire et la morphologie du territoire.

- L'habitat linéaire : L'habitat serré ou dos tendu, formant des villages - rues le long des axes routiers offrant des fenêtres sur la campagne.

- Villages portuaires :Une forme particulière ayant un rapport direct à l'activité portuaire s'est développée sur la Loire. Les habitations sont orientées vers la fleuve ou alignées sur la rue principale qui conduit au port.

Composition urbaine

Le premier élément structurant des bourgs traditionnels est la place centrale insérée dans un tissu bâti dense. Les maisons qui l'entourent sont de hauteurs plus importantes (R+1, R+2) abritant souvent des commerçants ou des artisans. Au rez-de-chaussée, elles ont des boutiques avec étalages, tandis que les étages sont réservés à l'habitation.

Un élément important de la place est occupé par l'église qui contribue à confirmer l'importance du centre actif du village. L'exception sont les Sorinières où l'église n'arrive pas à constituer un centre villageois important.

Une autre caractéristique des villages est l'alignement des maisons implantées sur les voies qui conduisent au centre. Néanmoins, dans cette unité paysagère, nous retrouvons une dérogation à ce principe qui crée des aspects visuels particuliers. Dans certains cas, les bâtiments sont en léger retrait par rapport à la rue et forment des espaces privatifs devant les habitations, créant ainsi des ambiances intimes lorsqu'ils sont aménagés par les riverains.

De nouvelles extensions urbaines composées essentiellement de maisons individuelles compromettent le modèle traditionnel. Ayant des densités plus faibles, elles intègrent des jardins privatifs comme des éléments indispensables et la voiture y occupe une place essentielle (place de stationnement, voies larges).

Espaces publics

Dans les villages et bourgs, jusqu'à la première moitié du XXème siècle, les espaces publics font parties intégrantes des villes. Ils permettent aux habitants de se réunir, leur donnent la liberté de manifestation, de parole et d'expression. Véritables espaces de vie collective et porteurs d'animation urbaine, ils comprenaient la place centrale des villages et les rues structurantes.

Dans les villages et bourgs, jusqu'à la première moitié du XXème siècle, les espaces publics font parties intégrantes des villes. Ils permettent aux habitants de se réunir, leur donnent la liberté de manifestation, de parole et d'expression. Véritables espaces de vie collective et porteurs d'animation urbaine, ils comprenaient la place centrale des villages et les rues structurantes.Aujourd'hui, les nouveaux modes de vie (développement des centres commerciaux aux abords des villes ou utilisation de la voiture pour le moindre déplacement) ont contribué à un certain déclin des centres-villes. Ainsi, les places centrales sont souvent transformées en aires de stationnement où le piéton ne trouve plus sa place.

La voiture a également envahi les rues et les nouvelles extensions, montrant qu'elle a clairement une priorité, car les aménagements dans la logique toute automobile prédominent.

RESEAUX DE COMMUNICATION

Voies navigables

Depuis l'Antiquité, les cours d'eau constituent le premier réseau de déplacements. Ils permettent la circulation des hommes et des marchandises. La taille du lit des rivières déterminait l'importance du trafic.

Dans l'unité Couronne viticole composite, les rivières d'Acheneau et d'Ognon servaient aux déplacements sur de courtes distances. A l'inverse, la Sèvre représentait un véritable axe de communication. Autrefois connue comme la rivière du vin, son importance a décliné avec le développement du réseau routier. Aujourd'hui, elle est principalement utilisée pour la navigation de plaisance et le tourisme fluvial (un port de plaisance est aménagé à Vertou).

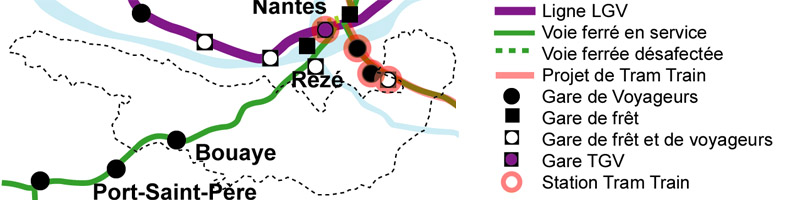

Réseau ferroviaire

L'unité est traversée par deux lignes : l'axe Nantes - Saint Gilles Croix de Vie marquant les arrêts à Rezé et Bouaye et l'axe Nantes - Poitiers, avec les arrêts à Sébastien sur Loire et Vertou.

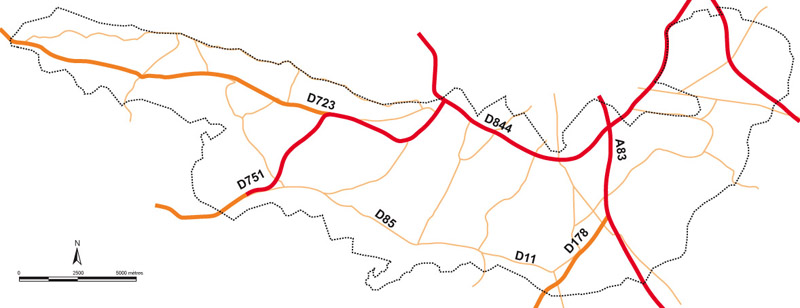

Territoire de passage depuis l'Antiquité, l'unité Couronne viticole composite accueille aujourd'hui un réseau routier très dense. Les principaux axes qui traversent le territoire sont le périphérique nantais, l'axe Nantes - Paimbœuf (RD 723), Nantes - Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (RD178), l'axe Nantes - Pornic (RD 751) et l'autoroute Nantes - Bordeaux (A 83).

Les territoires que ces axes déssertes directement subissent une forte pression urbaine et économique, étroitement liée aux infrastructures routières. Ainsi, s'échelonnent le long de ces axes des zones à vocations d'activités, des commerces tournés vers la route, et des habitats récents qui s'étirent le long des voies.

Transports aériens

A Bouguenais, à 10 km au sud-ouest de Nantes, l'aéroport Nantes Atlantique a été bâti dès 1951. Il est aujourd'hui le 8ème de France en nombre de passagers annuels. Il comporte un terminal de 43512 m² d'une capacité annuelle de traitement de 3 500 000 passagers et d'une capacité annuelle de traitement du fret de 31 000 tonnes, accueille les vols nationaux et internationaux.

A Bouguenais, à 10 km au sud-ouest de Nantes, l'aéroport Nantes Atlantique a été bâti dès 1951. Il est aujourd'hui le 8ème de France en nombre de passagers annuels. Il comporte un terminal de 43512 m² d'une capacité annuelle de traitement de 3 500 000 passagers et d'une capacité annuelle de traitement du fret de 31 000 tonnes, accueille les vols nationaux et internationaux.Transports collectifs

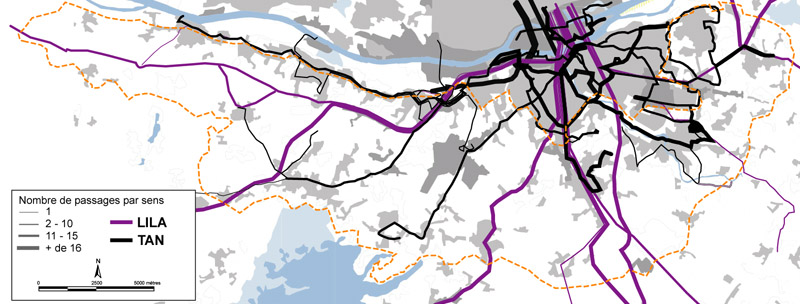

En matière de transports collectifs, l'unité Couronne composite est couverte à la fois par le réseau LILA géré par le Conseil Général de Loire Atlantique et les transports collectifs de Nantes Métropole connu sous le nom TAN. Leur superposition montre que l'unité est bien desservie en transports collectifs. Néanmoins, des différences apparaissent avec le nombre de passage journalier. Les territoires du nord, c'est-à-dire à proximité directe de Nantes ont une meilleure desserte que les villes plus éloignées et sont ainsi plus attractifs pour les nouveaux arrivants, c'est pourquoi ils subissent une pression urbaine plus importante.

ANALYSE STRUCTURELLE

Nombre d'habitants et densité de populations

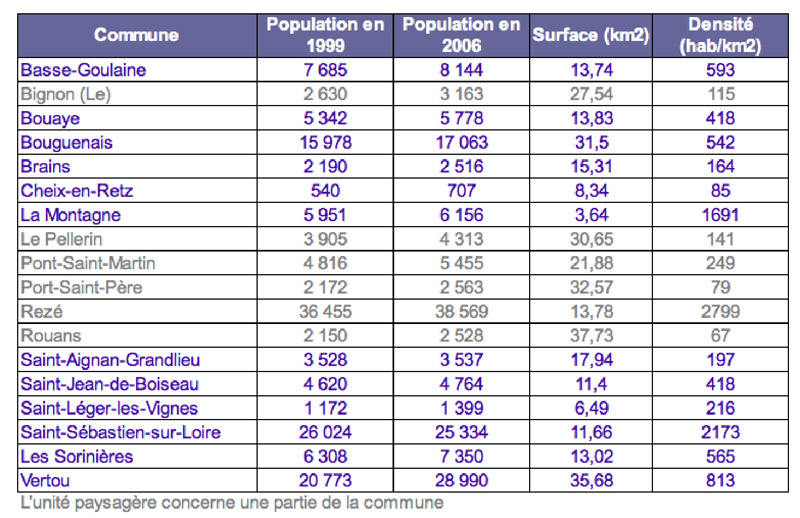

L'évolution de la population entre 1999 et 2006 montre que le territoire de l'unité Couronne viticole composite a bénéficié d'une dynamique positive mais modérée puisque la variation annuelle est inférieure à 1,5%. La commune de Saint-Sébastien-sur-Loire qui a perdu 690 habitants sur la période de référence fait exception.

Les communes composant l'unité paysagère ont pour la plupart des densités au-dessus de cette moyenne départementale.

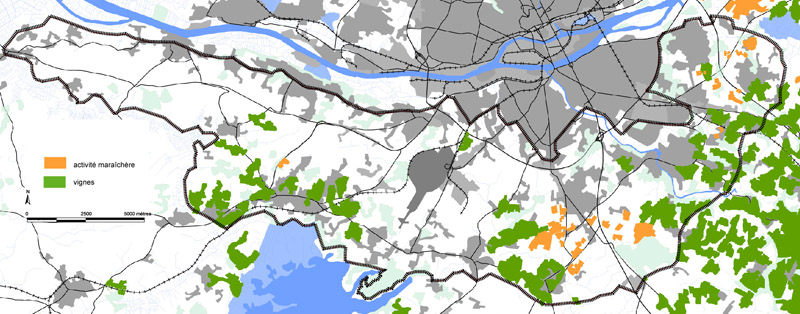

Agriculture

Conformément aux dynamiques départementales, l'unité connaît une baisse importante des surfaces agricoles utiles qui est liée principalement à l'urbanisation, aux emprises routières et aux nouvelles zones artisanales et industrielles.

Les terres agricoles restantes de l'est du territoire sont dédiées principalement aux surfaces fourragères coïncidant avec l'élevage bovin et les paysages bocagers. Les terroirs viticoles sont répandus sur l'ensemble de l'unité mais plus présents à l'ouest de l'unité.

De manière générale, les grandes cultures (maïs, céréales) sont peu présentées dans l'unité.

Maraîchage

L'activité maraîchère s'installe progressivement sur l'ensemble de l'unité. Etant un espace bien desservi par les réseaux de communication, avec peu de contraintes topographiques à proximité de l'agglomération nantaise et de la Loire, le territoire de l'unité réunit les atouts majeurs pour le développement des surfaces maraîchères.

Terroir viticole

Autrefois, cette unité paysagère était un territoire fortement marqué par la production viticole ; aujourd'hui les pressions urbaines contribuent à sa diminution voire sa disparition complète. La mise en place des AOC (Appellation d'origine contrôlée) protège en partie cette activité ; toutefois les parcelles proches de l'agglomération ou des entrées des villes sont souvent délaissées.

Industrie et tertiaire

La proximité de Nantes et de l'aéroport Nantes Atlantique sont deux atouts majeurs pour le développement de l'industrie et du secteur tertiaire dans l'unité Couronne viticole composite. Afin de répondre à la demande et de valoriser des atouts de l'économie de la métropole nantaise sur le plan national et international, la communauté d'agglomération Nantes Métropole a élaboré un schéma de développement des territoires à vocation économique. Il vise à constituer une offre équilibrée entre les différents secteurs géographiques de l'agglomération, complémentaire pour satisfaire toutes les tailles d'activité et ciblée par vocation : artisanat, industrie, transport, tertiaires, loisirs.

La proximité de Nantes et de l'aéroport Nantes Atlantique sont deux atouts majeurs pour le développement de l'industrie et du secteur tertiaire dans l'unité Couronne viticole composite. Afin de répondre à la demande et de valoriser des atouts de l'économie de la métropole nantaise sur le plan national et international, la communauté d'agglomération Nantes Métropole a élaboré un schéma de développement des territoires à vocation économique. Il vise à constituer une offre équilibrée entre les différents secteurs géographiques de l'agglomération, complémentaire pour satisfaire toutes les tailles d'activité et ciblée par vocation : artisanat, industrie, transport, tertiaires, loisirs.Le territoire de l'unité Couronne viticole composite accueille principalement les zones d'activités dédiées aux PME (petites et moyennes entreprises) et PMI (petites et moyennes industries).

Tourisme

Le département de Loire-Atlantique accueille une grande variété d'activités touristiques. Sur le territoire de l'unité Couronne viticole composite, on peut trouver notamment les filières d'activités reposant sur l'espace naturel ou se déroulant dans ou sur des espaces naturels (randonnée pédestre, à vélo, tourisme ornithologique, pêche en eau douce et tourisme fluvial). L'offre de l'hébergement est composée des hôtels, des gîtes et chambres d'hôte.

Le département de Loire-Atlantique accueille une grande variété d'activités touristiques. Sur le territoire de l'unité Couronne viticole composite, on peut trouver notamment les filières d'activités reposant sur l'espace naturel ou se déroulant dans ou sur des espaces naturels (randonnée pédestre, à vélo, tourisme ornithologique, pêche en eau douce et tourisme fluvial). L'offre de l'hébergement est composée des hôtels, des gîtes et chambres d'hôte.Analyse sensorielle

Le bruit des voitures qui passent et des avions qui atterrissent, mélangés au bruissement de feuilles animées par un vent à peine arrêté par les tapis de vignes trahissent le mouvement perpétuel de ce paysage que l'on traverse. Entre ambiance urbaine et ambiance rurale, les parcelles de vigne rythment le paysage au fil de leurs rangs, tout comme les infrastructures, formant ainsi un paysage riche et contrasté.