Description

LES COMPOSANTES PHYSIQUES IDENTITAIRES

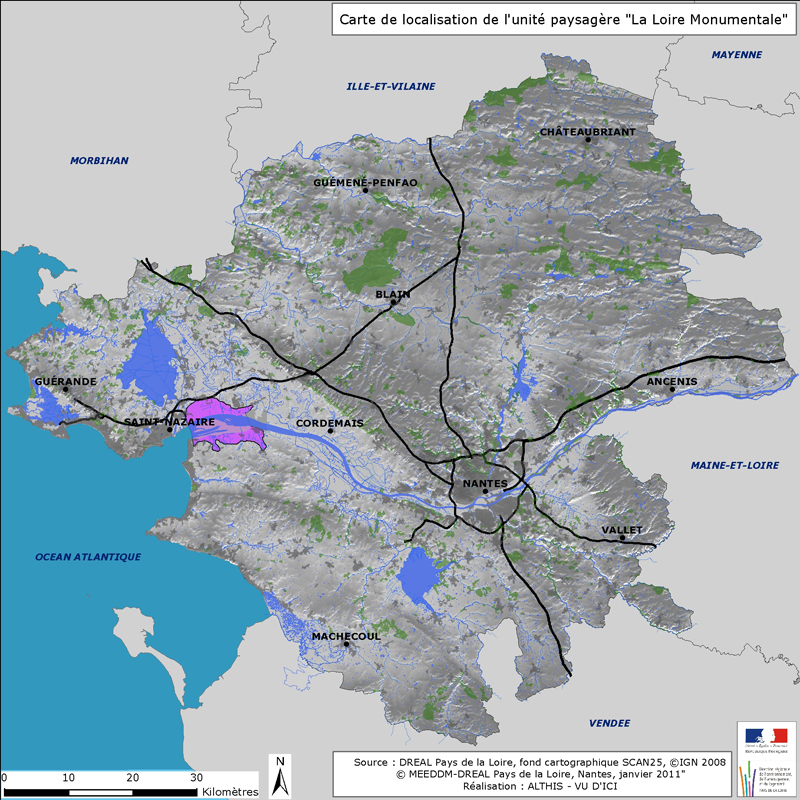

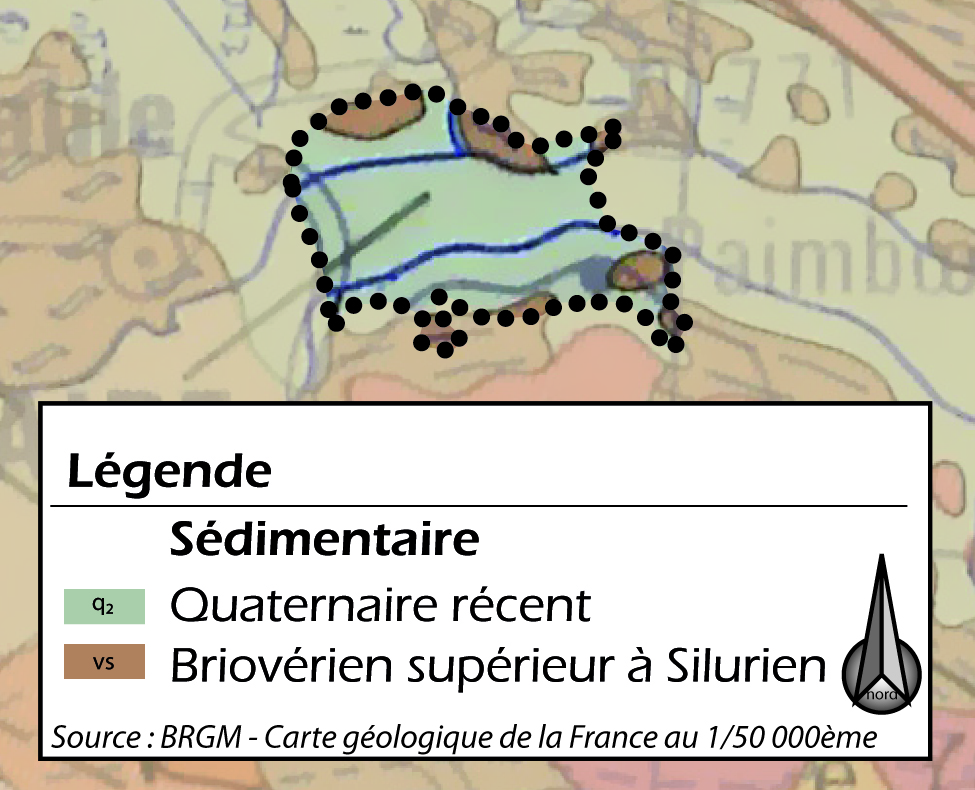

L'unité s'inscrit dans un contexte géologique qui englobe l'estuaire de la Loire et les marais de Brière. Le sous-sol se caractérise par des dépôts d'alluvions fertiles d'origine ligérienne.

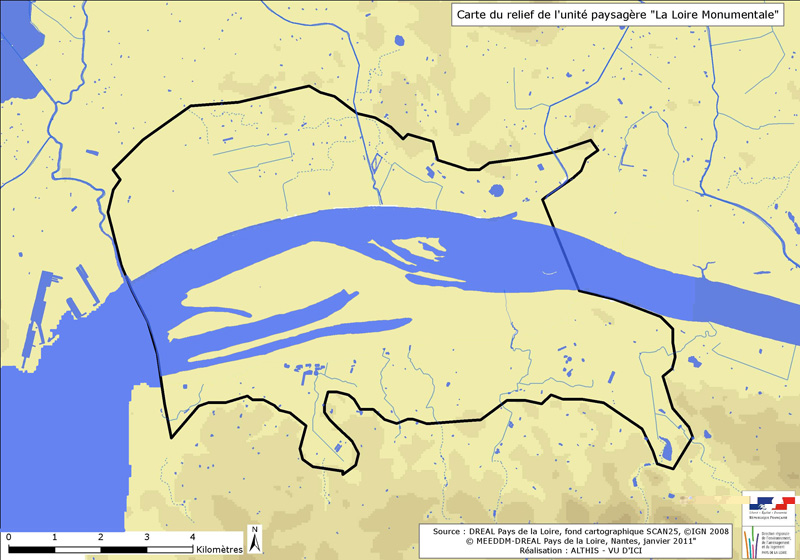

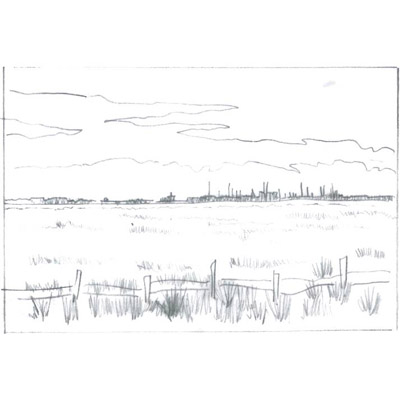

Le relief est naturellement plan, marqué par l'horizontalité de l'eau que vient parfois nuancer les linéaires de bancs de sable en période d'étiage. La construction des infrastructures portuaires a cependant été à l'origine de nombreux remblais. Les enrochements sont apparents et participent à la délimitation du lit majeur de la Loire, néanmoins ils engendrent un relèvement du niveau de la rive droite qui contraste avec le caractère naturel du fleuve.

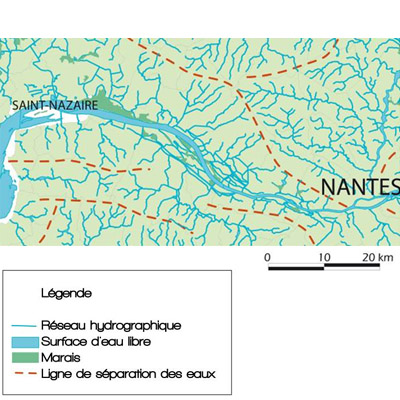

L'eau constitue la composante majeure du territoire. En premier lieu, la Loire déroule son cours aux courants à la fois fluviaux et marins imprévisibles dans ce paysage ouvert mais au périmètre restreint.

Quelques cours d'eau secondaires viennent créer des micro-événements topographiques au niveau des coteaux, néanmoins c'est à travers un réseau canalisé qu'ils atteignent le fleuve. Il en découle une ouverture du paysage qui s'étend au-delà de la Loire, notamment au sud sur les terres basses drainées par les canaux que ponctuent quelques écluses.

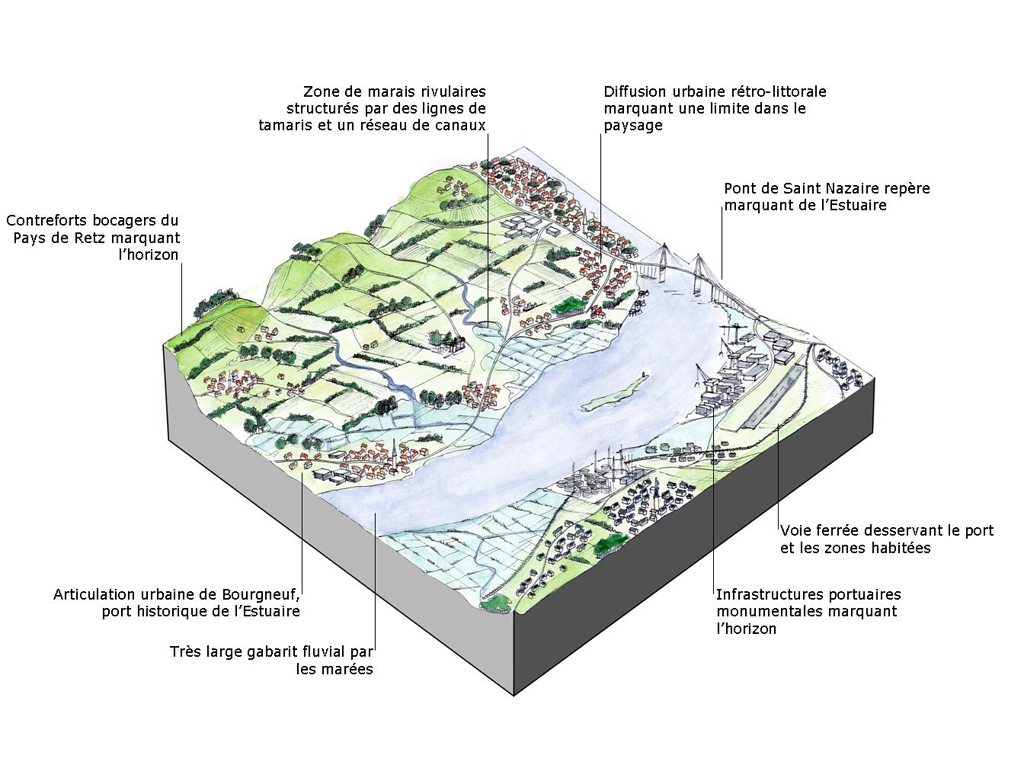

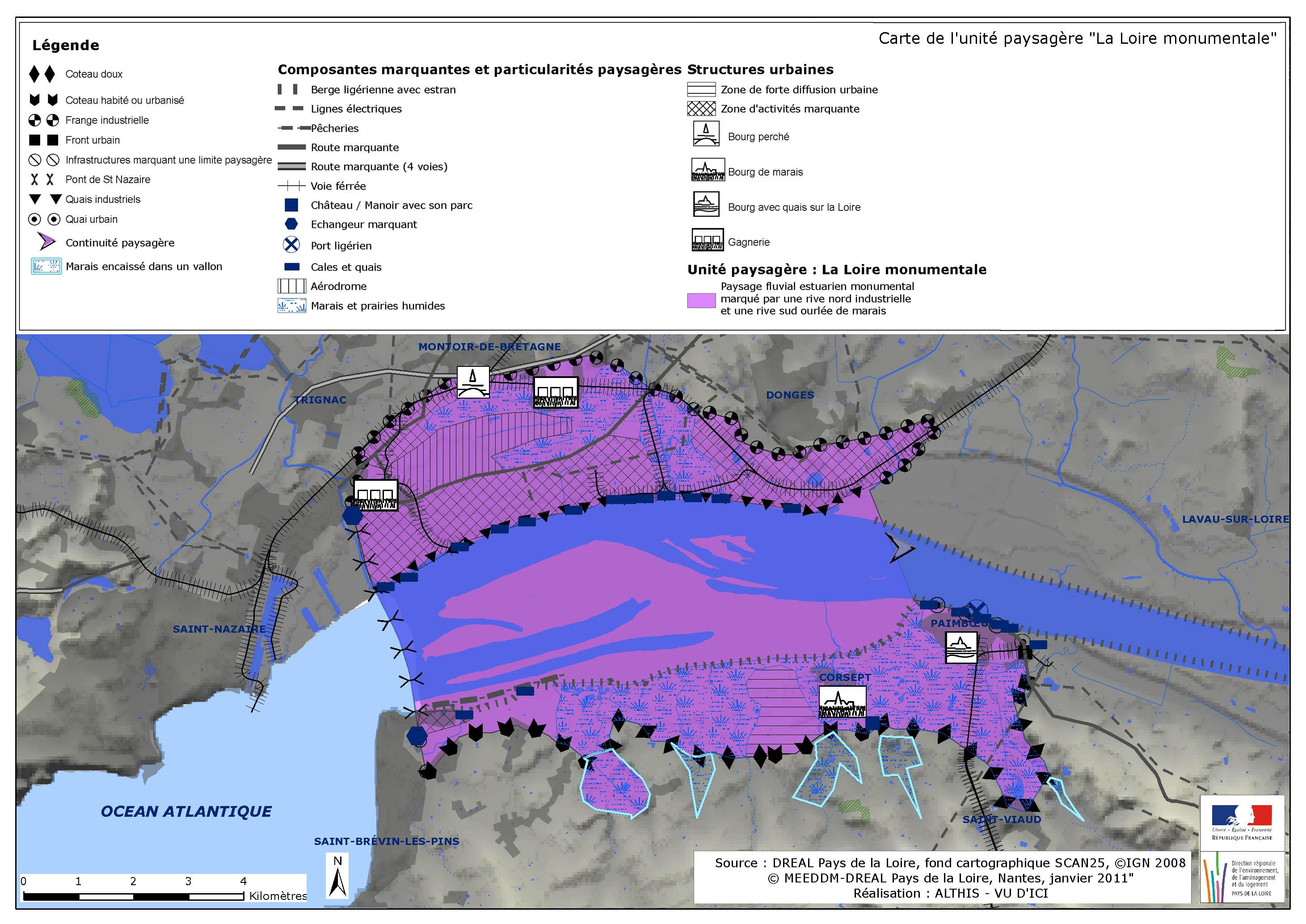

Quelques cours d'eau secondaires viennent créer des micro-événements topographiques au niveau des coteaux, néanmoins c'est à travers un réseau canalisé qu'ils atteignent le fleuve. Il en découle une ouverture du paysage qui s'étend au-delà de la Loire, notamment au sud sur les terres basses drainées par les canaux que ponctuent quelques écluses. Ainsi, le paysage se partage entre espaces fortement anthropisés et zones aux ambiances plus naturelles. Au nord, le port impose une dimension monumentale par ses infrastructures larges, parfois verticales et rythmées qui jouent un rôle d'appel visuel au détriment de structures plus petites telles la tour de Secé.

Ainsi, le paysage se partage entre espaces fortement anthropisés et zones aux ambiances plus naturelles. Au nord, le port impose une dimension monumentale par ses infrastructures larges, parfois verticales et rythmées qui jouent un rôle d'appel visuel au détriment de structures plus petites telles la tour de Secé. Au sud, les étiers et canaux secondaires s'inscrivent au sein de poches qui correspondent aux bas de vallons secondaires. L'ensemble de ces terres est appelé terre basse par opposition aux terres plus élevées du Pays de Retz qui marquent la limite de l'unité. Cette structuration en poches impose des alternances dans l'ouverture du paysage, à laquelle contribue également la présence d'une végétation typique du marais à tamaris.

Au sud, les étiers et canaux secondaires s'inscrivent au sein de poches qui correspondent aux bas de vallons secondaires. L'ensemble de ces terres est appelé terre basse par opposition aux terres plus élevées du Pays de Retz qui marquent la limite de l'unité. Cette structuration en poches impose des alternances dans l'ouverture du paysage, à laquelle contribue également la présence d'une végétation typique du marais à tamaris.L'EMPREINTE HUMAINE

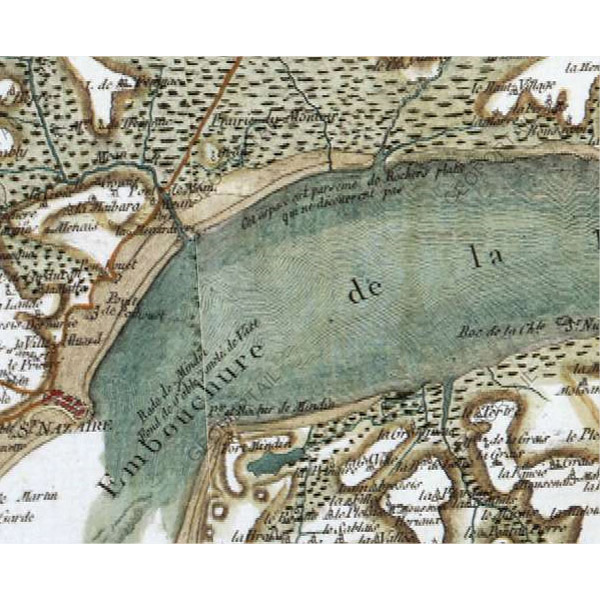

Elle en fait un point de passage obligatoire du commerce et des échanges entre les cités établies sur la Loire, telles que Nantes, et celles tournées vers l'Atlantique.

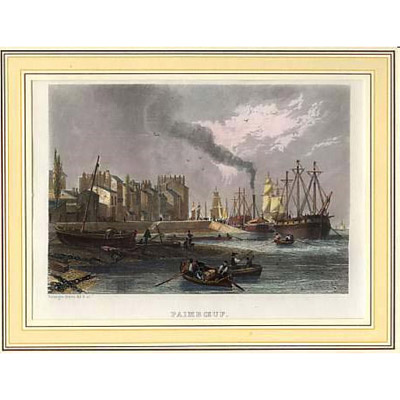

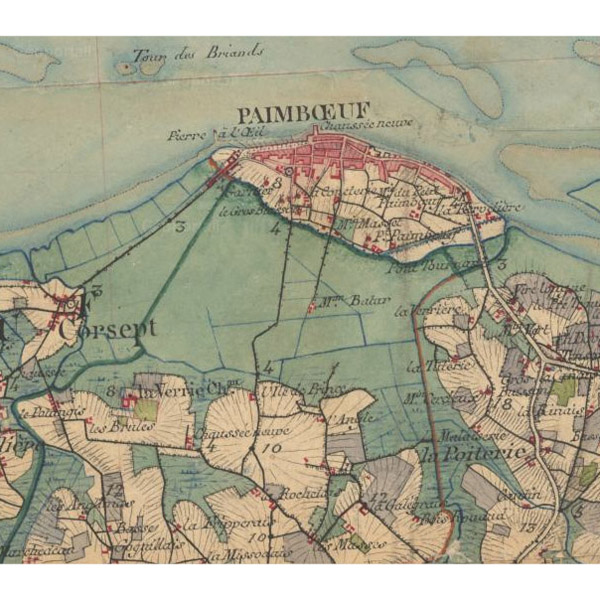

A partir du XVe, le développement du commerce maritime, notamment celui du sel et du charbon va profondément marquer l'évolution des paysages. Les petits ports se développent et certains prennent une importance toute particulière comme Paimboeuf ou Donges par exemple.

Avec l'ensablement croissant de La Loire, un port en eau profonde en aval de Nantes devient indispensable. La création du port de Paimbœuf remonte à 1660. Paimbœuf, devenu l'avant-port de Nantes a reçu une grande partie des bateaux armés pour le Trafic triangulaire. Mais le port de Paimboeuf, s'ensable lui-aussi...

Avec l'ensablement croissant de La Loire, un port en eau profonde en aval de Nantes devient indispensable. La création du port de Paimbœuf remonte à 1660. Paimbœuf, devenu l'avant-port de Nantes a reçu une grande partie des bateaux armés pour le Trafic triangulaire. Mais le port de Paimboeuf, s'ensable lui-aussi... Le commerce triangulaire insuffle à partir du XVIIème siècle une dynamique encore plus importante. Les échanges s'intensifient, les ports se spécialisent progressivement et de nouvelles industries voient le jour (raffinerie du sucre...). Parallèlement, les chantiers navals se développent. Le paysage change radicalement.

Le commerce triangulaire est bientôt relayé par l'industrialisation et le tourisme balnéaire stimulés par l'arrivée du chemin de fer en 1857. Avec l'industrialisation de la basse Loire au XIXe siècle, on assiste à un afflux de population rurale vers les nouvelles zones industrielles.

L'activité portuaire de l'avant-port de Nantes se déplace de Paimboeuf à Saint-Nazaire pendant la seconde moitié du XIXème siècle : le domaine portuaire ne cesse de s'accroître notamment à Saint-Nazaire.

HABITAT ET ARCHITECTURE

Les sous-sols de l'unité permettent d'extraire du calcaire et du schiste.

- Les matériaux de construction et de couverture

Les matériaux de construction traditionnellement utilisés sur le territoire de l'unité sont le calcaire et le schiste.

Les habitations sont généralement pourvues de toitures en ardoise au Nord de l'Estuaire et en tuile au sud.

- Type d'architecture traditionnelle

Au nord de l'Estuaire, on retrouve des habitations de style breton alors que c'est le style latin type vendéen qui prédomine au sud.

Au nord de l'Estuaire, on retrouve des habitations de style breton alors que c'est le style latin type vendéen qui prédomine au sud. Au nord de l'unité, on trouve quelques chaumières, ainsi qu'un petit patrimoine bâti intéressant (style architectural entre les maisons de bourgs et celles de pêcheurs ou de paludiers).

Au sud de l'estuaire, on retrouve une vaste zone de pêcherie dont l'échelle contraste fortement avec celle du pont de Saint-Nazaire ou des implantations industrielles du Nord de l'estuaire.

INFRASTRUCTURES

La voie ferrée vers Nantes est un important atout pour le développement de l'unité.

Le réseau routier est très dense, plus particulièrement au nord de la Loire. L'unité est globalement fortement urbanisée. Le réseau de transit, assurant la liaison vers Nantes et vers les différents aéroports (Nantes et Saint-Nazaire), est intimement lié au développement industriel de la zone. On assiste aujourd'hui à un réel surdéveloppement du réseau viaire sur la rive droite afin de répondre aux besoins industriels.

Enfin, la navigation maritime et fluviale joue un rôle prépondérant au sein de l'unité paysagère. Les infrastructures portuaires sont des repères marquants dans le paysage, qui s'emplit de sons et odeurs qui s'ajoutent à la perception purement visuelle des sites.

Cependant, des zones de marais rivulaires structurés par des lignes de tamaris et un réseau complexe de canaux ont été préservés. On retrouve aussi au sud des Épis de stabilisation des zones de marnage sur les berges de l'estuaire. Les écluses font partie des éléments identitaires du territoire.

Cependant, des zones de marais rivulaires structurés par des lignes de tamaris et un réseau complexe de canaux ont été préservés. On retrouve aussi au sud des Épis de stabilisation des zones de marnage sur les berges de l'estuaire. Les écluses font partie des éléments identitaires du territoire.ORGANISATION URBAINE

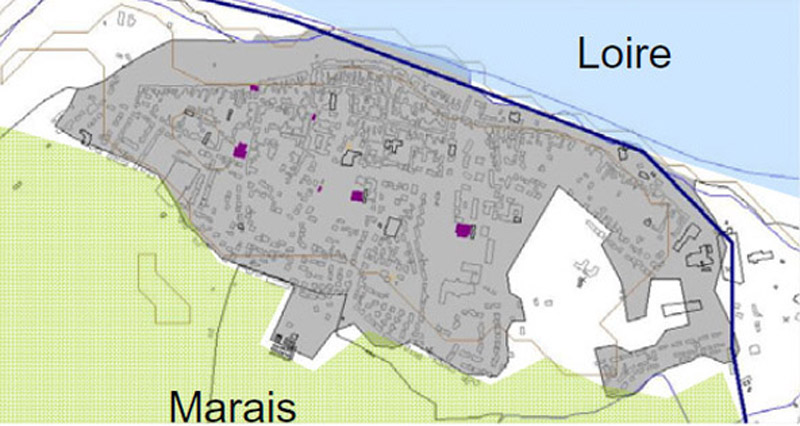

L'unité connaît des contrastes importants. Le territoire de l'unité est fortement marqué par la présence industrielle et portuaire. Face aux infrastructures portuaires monumentales, le territoire peut aussi être appréhendé à une échelle plus humaine sur la rive sud, comme à Paimbœuf par exemple, bourg portuaire historique de l'estuaire.

L'organisation urbaine prépondérante est celle de bourgs portuaires, composés généralement d'un quai urbain duquel partent des rues commerçantes.

On retrouve souvent une forme urbaine de type insulaire et en amande, forme typique des bourgs ligériens. Cette caractéristique est très marquée notamment lorsque l'on observe le bourg de Paimboeuf.

De nouveaux quartiers résidentiels pavillonnaires et des cités ouvrières s'organisent en périphérie des bourgs portuaires historiques.

Face à une demande de logement croissante, du fait notamment de la croissance démographique qui s'opère dans l'unité, on assiste à une diffusion urbaine rétro littorale au sud.

Face à une demande de logement croissante, du fait notamment de la croissance démographique qui s'opère dans l'unité, on assiste à une diffusion urbaine rétro littorale au sud.Sur la rive droite, l'activité industrielle et portuaire gagne du terrain sur les structures urbaines traditionnelles. Suite à sa destruction lors de la seconde guerre mondiale, le bourg de Donges a par exemple été progressivement délocalisé et repoussé dans les terres au profit de la raffinerie.

ANALYSE STRUCTURELLE

Industrie

Le paysage du terminal à containers est monumental.

L'activité portuaire et industrielle structure le paysage de l'unité.

Ce dernier est ponctué d'infrastructures portuaires monumentales qui sont à l'échelle du cargo (grues...), mais également des entrepôts et les bâtiments des nouvelles industries de pointes qui s'implantent sur le territoire et qui représentent des volumes marquants.

Les appontements sur la Loire et la monumentalité des cargos rythment ainsi le paysage de l'estuaire.

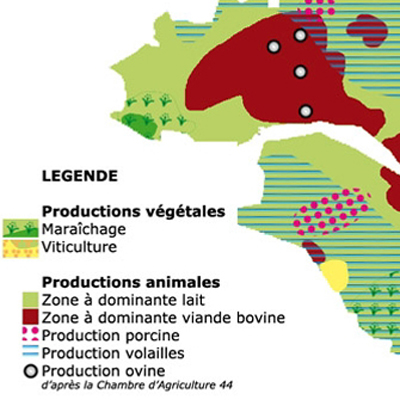

Agriculture

L'agriculture est essentiellement tournée vers l'élevage (production de produits laitiers au Sud, ainsi que de viande bovine au Nord). La surface agricole dédiée à l'élevage diminue fortement. La place de l'élevage est particulièrement importante dans la parc de la Brière.

L'agriculture est essentiellement tournée vers l'élevage (production de produits laitiers au Sud, ainsi que de viande bovine au Nord). La surface agricole dédiée à l'élevage diminue fortement. La place de l'élevage est particulièrement importante dans la parc de la Brière.Tourisme

L'unité de la Loire monumentale, est dominée par le secteur industriel. Elle est peu concernée par le tourisme balnéaire, quoique au sud-ouest, elle soit au contact d'une zone de pression rétro littorale importante. On note cependant aux portes de l'unité, la présence d'une offre hôtelière et d'infrastructures dédiées aux activités de loisirs (casinos, thermalisme, golf, plaisance...), ainsi que de réserves naturelles et ornithologiques.

ANALYSE SENSORIELLE

Cet espace fait office d’interface entre la Loire et l’Océan Atlantique. Le pont de Saint-Nazaire représente cette rupture dans le paysage et son caractère monumental en fait un amer, servant de repère aux navigateurs. L’air iodé et chargé d’embruns se mêle ainsi à l’odeur métallique du fleuve. Ce contraste se ressent également dans le paysage, où il est possible d’avoir dans un même champ de vision des grandes prairies et des bâtiments industriels.